はじめに

最近よく耳にする「生成AI」。便利で面白い技術ですが、使い方によっては法律の問題が発生することもあります。 この記事では、生成AIと「著作権」がどう関係しているのか、高校生でも理解しやすいようにやさしく解説していきます。

1.生成AIと著作権の関係とは?

今のAIは、文章やイラスト、音楽、動画などを自動で作ることができます。 このようなAIを「生成AI(Generative AI)」といいます。 たとえば、「猫がソファで寝ている絵を描いて」と頼むと、それっぽい絵を自動で作ってくれるのです。

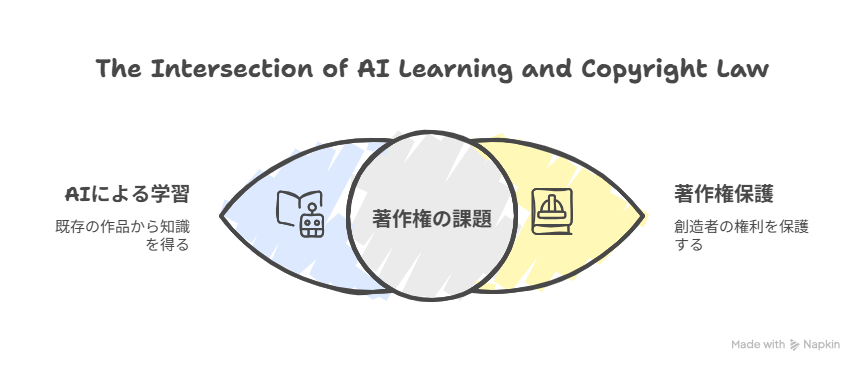

でも、AIは何も知らない状態ではそんなことはできません。 過去に人が作った本や画像、音楽などの作品を大量に読み込んで学んでいるから、そうしたことが可能になるのです。 つまり、AIは過去の作品を学習し、それをヒントに新しい作品を作っているということ。

ここで問題になるのが「著作権」。 これは、作品を作った人の権利を守るための法律です。 AIが学習した元の作品にも当然、著作権があるかもしれません。 では、AIがそうした作品を使って学び、新しい作品を作るのは法律的にどうなのか? これが今、世界中で注目されている大きな問題なのです。

2.著作権とは?どんなときに問題になる?

著作権は、音楽や文章、写真、イラストなどの「表現された作品」を勝手に使われないように守る法律です。 たとえば、ある人が作った曲を、他人が無断でコピーして販売すると、それは著作権の侵害になります。

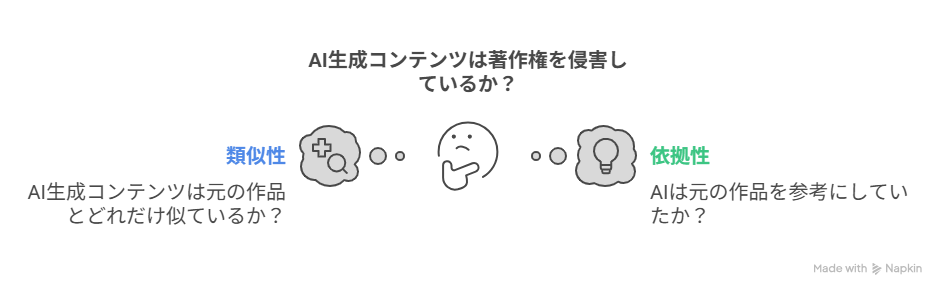

生成AIにも、同じような問題が起こることがあります。 AIが作ったものが、すでに存在する作品とよく似ていた場合、著作権を侵害していると判断されることがあるのです。 このときに重要になるのが次の2つのポイントです:

・AIが作ったものが、元の作品とどれだけ似ているか(類似性) ・AIがその元の作品を参考にしていたか(依拠性)

また、「アイデア」自体には著作権がありません。 たとえば「空を飛ぶ猫」という設定は誰でも使えます。 でも、それをどう描いたかという具体的な表現は保護の対象になります。 そのため、似ている=即違法とは限らず、判断はとても慎重になります。

3.国によって異なるルール

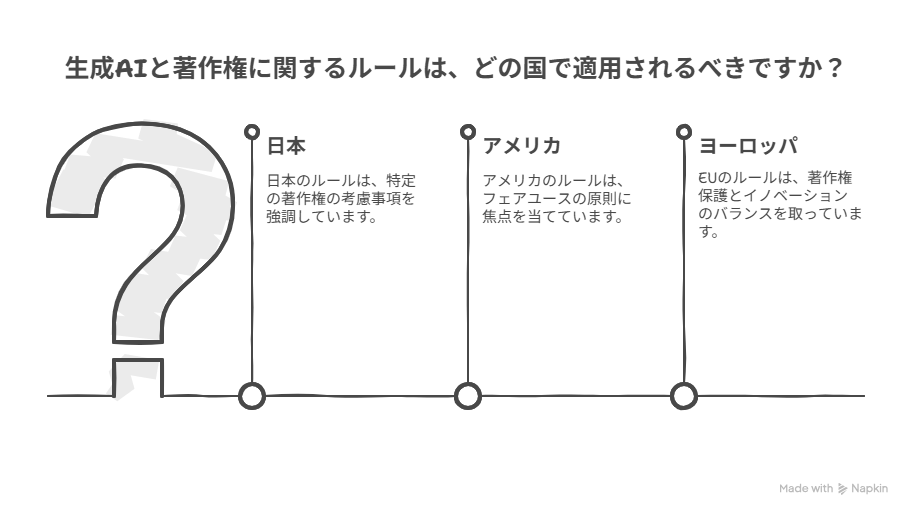

生成AIと著作権に関するルールは、世界中でバラバラです。 同じ行為でも国によって「OK」とされる場合もあれば「NG」とされることもあります。

【日本のルール】

AIが著作物を「楽しむため」ではなく、「分析や研究などの目的」で使う場合は、基本的に許可を得なくても使えるとされています。 これを「非享受目的(ひきょうじゅもくてき)」と呼びます。

参考:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html

【アメリカのルール】

「フェアユース」という制度があります。 作品の使用目的や量、市場への影響などを総合的に判断して、場合によっては許可なしの利用も認められます。

参考:https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html

【ヨーロッパ(EU)のルール】

AIが著作物を使って学習することを認めつつも、著作権者が「使わないで」と明示すれば、それを守らなければいけません(オプトアウト制度)。

参考:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/JA/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0790

このように、ルールが違うことで、AIを使う企業やクリエイターにとっては、国ごとの対応が必要になります。

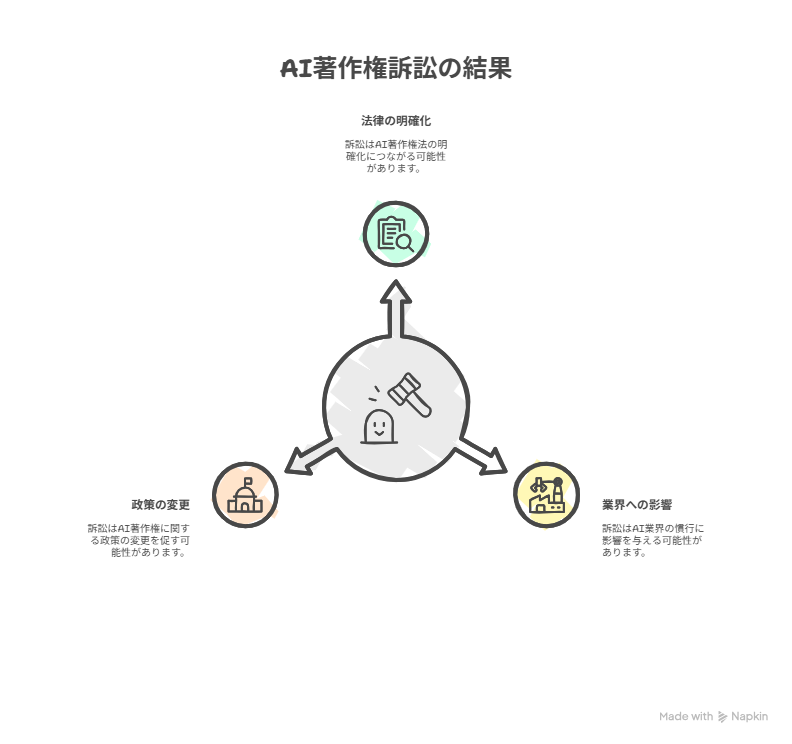

4.注目されている実際の裁判

いくつかの実際の裁判では、AIが学習や出力で著作権を侵害したかどうかが争われています。

・ニューヨーク・タイムズがOpenAIを訴えた事件:AIが同社の記事を学習し、そのまま出力したことが問題に。

・Getty ImagesがStability AIを提訴:自社の写真を無断で学習に使われたと主張。

・複数のアーティストが画像生成AIに対し訴訟:自分の作風が真似されたと感じたことがきっかけ。

これらの裁判は、今後の法律の運用に大きく影響する可能性があります。

まとめ

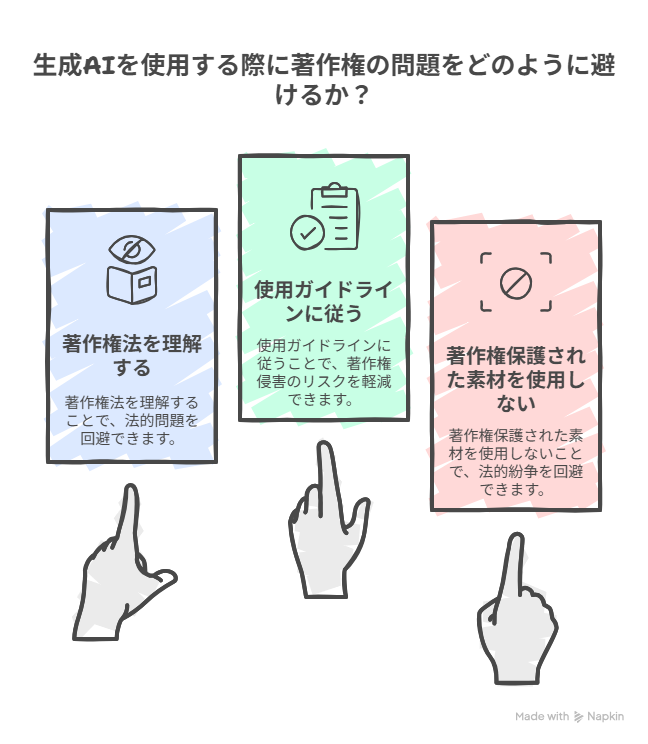

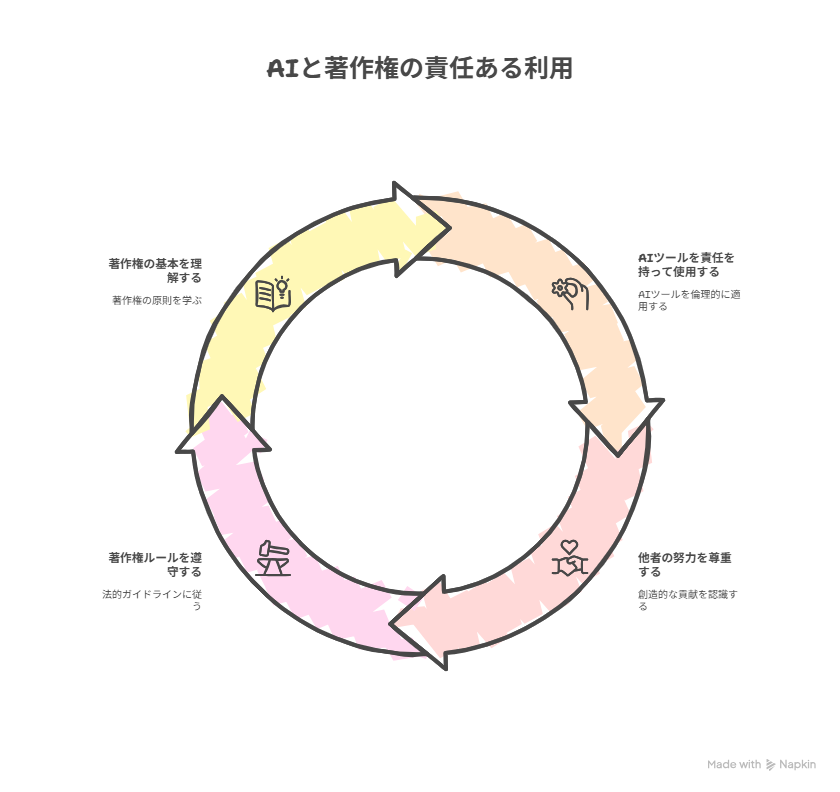

生成AIは、私たちの生活や創作活動を大きく変える力を持った技術です。 しかし、その背景には著作権という重要なルールがあり、それを知らずに使ってしまうとトラブルにつながる可能性があります。

この記事で紹介したように、著作権は「表現を守るための法律」であり、アイデアそのものは保護されません。 また、AIが学習する際に使うデータや、AIが作り出した作品の扱いは、国によって考え方やルールが異なります。 さらに、今進行中の裁判や、これから制定される法律が、未来のルールを形作っていくでしょう。

これからの時代を生きる私たちは、AIと上手につきあっていくために、著作権の基本をしっかり理解し、正しく使う姿勢が求められます。 生成AIを使って何かを作るときは、その裏にある「誰かの努力」や「ルール」への配慮を忘れずにいたいですね。

コメント