はじめに

本ドキュメントでは、生成AIを用いた動画作成の基本概念から、使用される技術、実際のツール、活用シーン、メリット・デメリット、今後の展望、そして高校生がどのように活用できるかについて詳しく解説します。生成AI動画作成は、映像制作の新たな可能性を秘めており、誰でも手軽に映像を作成できる時代が到来しています。

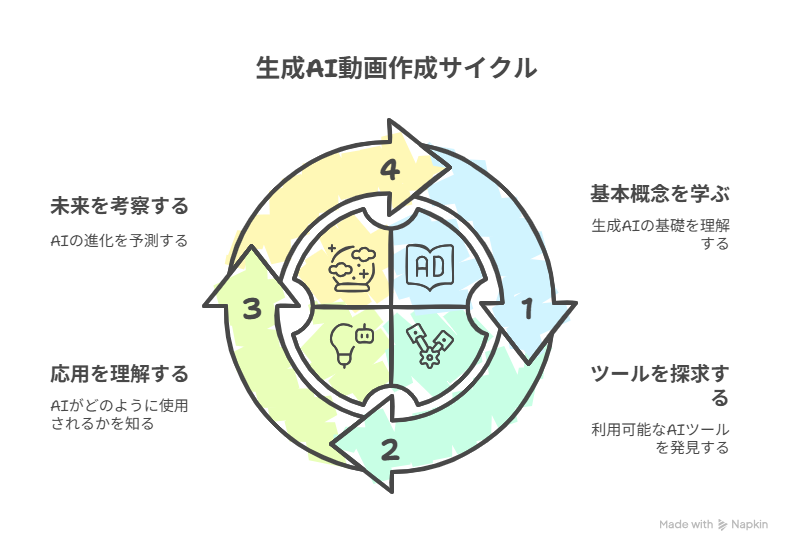

1. 生成AI動画作成ってなに?

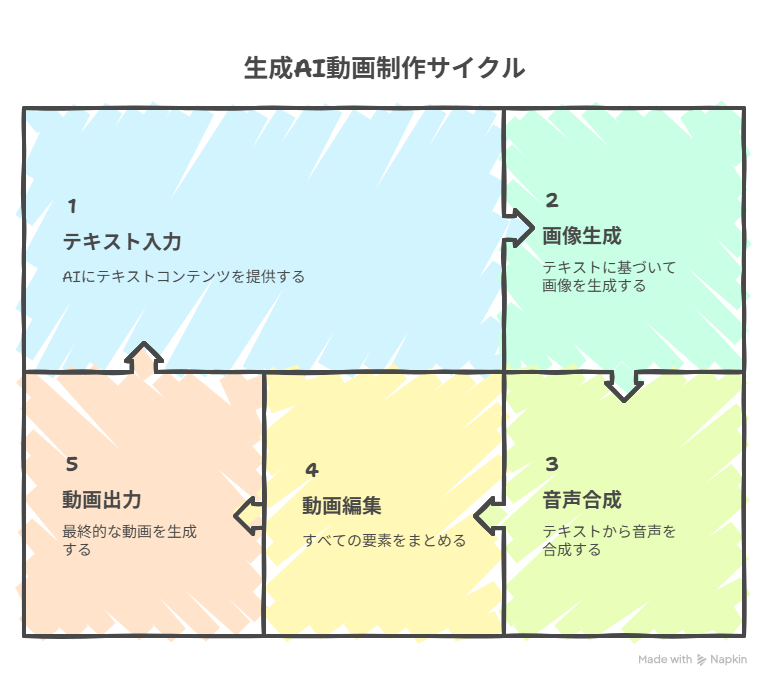

生成AI動画作成とは、AI(人工知能)がテキストや画像、音声などの情報をもとに、自動でまったく新しい動画を作り出す技術のことです。

ふつうの動画制作では、企画を考え、カメラで撮影し、編集ソフトで仕上げるなど多くのステップが必要ですが、生成AIを使えばその作業が大幅に短縮され、効率よく動画が完成します。

たとえば「猫が海辺で走っている動画を作って」と入力するだけで、AIがそれに合った映像を自動生成してくれます。これは、YouTubeやTikTokなどで動画を作るときの新しい選択肢になっています。

動画制作に不慣れな人でも、自分のイメージをすばやく映像として表現できるのが、この技術の最大の魅力です。

さらに、生成AIは映像だけでなく、音楽・字幕・ナレーションまでも自動でつけることができ、一本の完成動画を一気に仕上げることが可能になっています。

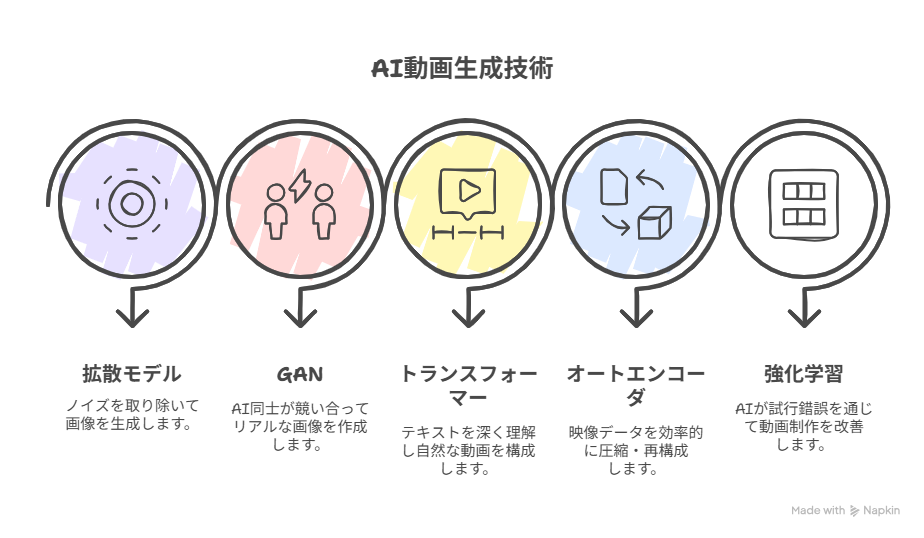

2. どんな技術が使われているの?

生成AIの仕組みには、いくつもの先端的な技術が組み合わさっています。

-

拡散モデル(Diffusion Models):ノイズを少しずつ取り除いて、鮮明な画像や動画を生成する技術。

-

GAN(敵対的生成ネットワーク):AI同士が「だます・見破る」ゲームを繰り返してリアルな映像を作ります。

-

Transformer(トランスフォーマー):テキストの意味を深く理解し、自然な流れの動画構成を支援します。

-

オートエンコーダ:映像データを圧縮・再構成する技術で、軽量かつ効率的な処理を実現します。

-

強化学習:AIが「試行錯誤」を繰り返しながら、より良い動画を作る能力を高めていきます。

これらの技術が連携することで、人間の感覚に近い自然な映像表現が可能になります。 特に「拡散モデル」は、近年の進化で飛躍的に性能が向上し、SNSなどで見られる高品質な短編動画に多用されています。

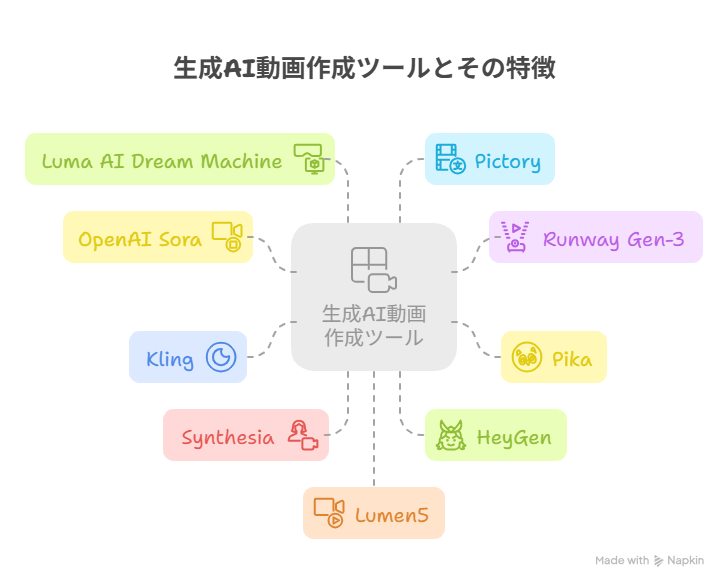

3. 実際に使える人気のツール

初心者から上級者まで利用できる、注目の生成AI動画ツールを紹介します。

たとえば、SynthesiaやHeyGenはナレーション付きのアバター動画制作に強く、学校や企業の説明動画に最適。 RunwayやPikaは、創造的でアニメのような演出にも対応しています。

日本語対応のツールも増えており、日本の高校生でも安心して使えます。多くは無料の試用版があるので、気軽に試すことができます。

また、テンプレート機能が充実しているツールも多く、動画制作に慣れていない人でも直感的に操作できます。

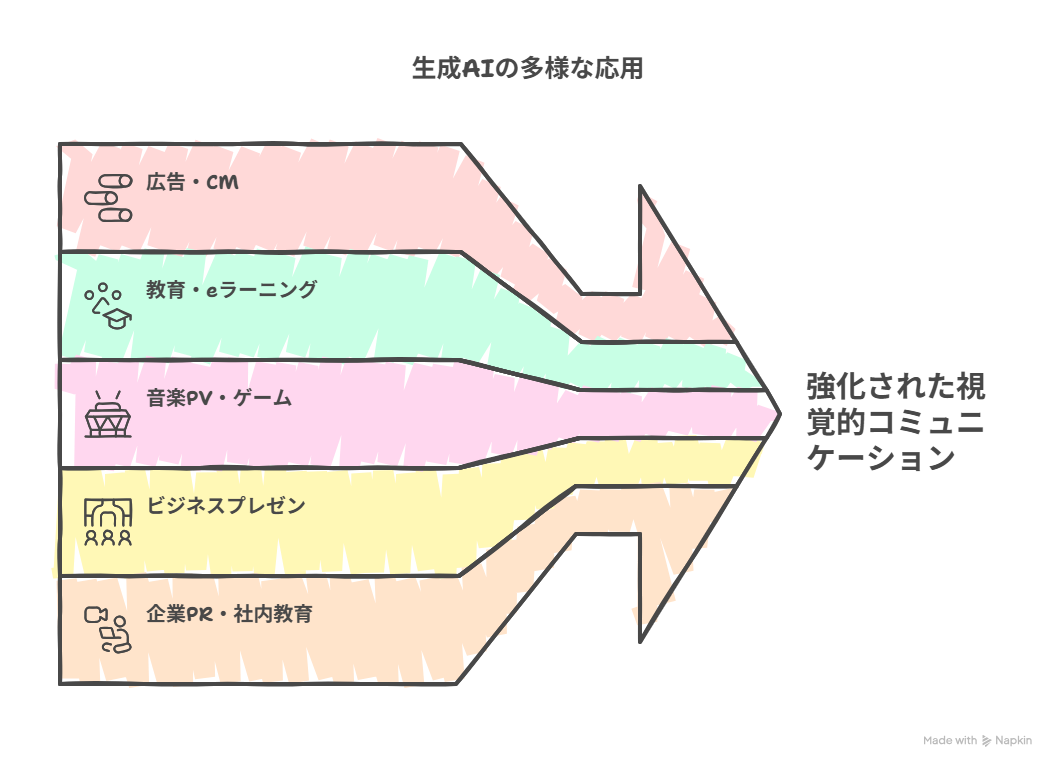

4. どんな場面で使われているの?

生成AIで作成された動画は、実際に以下のような分野で活用されています。

-

広告・CM:複数のバリエーションを短時間で制作

-

教育・eラーニング:わかりやすいビジュアルで学びをサポート

-

音楽PV・ゲーム:印象的な映像演出で作品の魅力を強化

-

ビジネスプレゼン:アイデアを視覚的にわかりやすく伝える

-

企業PR・社内教育:自動でナレーション付きマニュアル動画も作成可能

日本では、伊藤園やパルコなどの企業がCMに生成AIを導入しており、地方自治体の観光プロモーションにも利用が広がっています。

5. いいところと注意点

メリット

-

誰でも簡単に動画が作れる

-

時間とコストを削減できる

-

多彩な表現方法を試せる

-

パーソナライズ動画で見る人に合わせられる

注意点

-

不自然な映像が生成されることがある

-

長尺動画では構成が崩れることがある

-

複雑な指示には対応できないことがある

-

著作権・フェイク動画(ディープフェイク)への注意が必要

動画を使用する前に、内容や権利をしっかり確認することが大切です。 ツールの利用規約にも目を通し、責任ある使い方を心がけましょう。

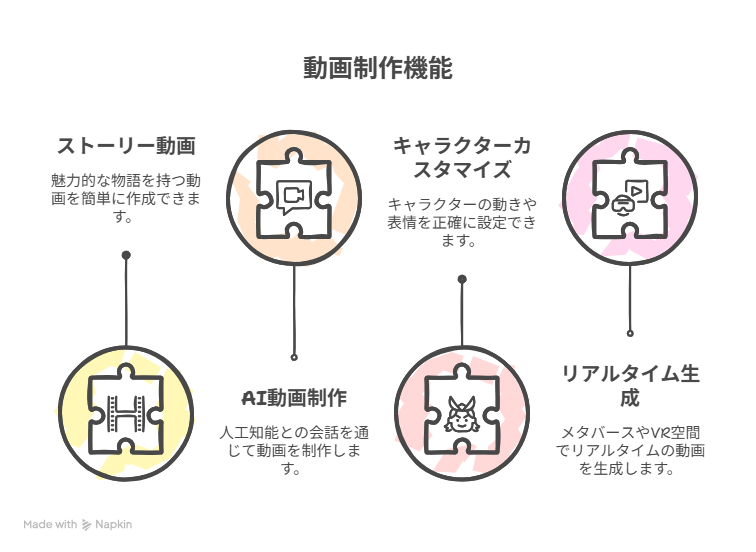

6. これからどうなる?

生成AIは今後、さらに進化すると予想されます。

-

ストーリー性のある動画も自然につくれるように

-

会話しながらAIと動画制作が可能に

-

キャラクターの動きや表情も細かく設定可能に

-

メタバースやVR空間でのリアルタイム動画生成

これらの進化により、映像制作の形そのものが大きく変わるかもしれません。

教育・観光・ビジネス・エンタメなど、あらゆる場面での応用が期待されています。

7. 高校生にもできる活用法とアドバイス

高校生でも、生成AIを活用して動画をつくることができます。 最近では無料・低価格で利用できるツールが多いため、まずは実際に触ってみましょう。

作った動画をSNSに投稿したり、学校の授業や発表で活用したりすることで、周囲に印象づけることもできます。

例としては、文化祭の告知動画や部活動の紹介、学校行事の思い出ムービーなどが挙げられます。

ただし、他人の作品に似てしまう場合もあるため、自分らしいアレンジを加えることが大切です。 また、利用時には学校のルールやネットマナーをしっかり守って、安全に使いましょう。

生成AI動画は、未来の映像表現の中心になる可能性を秘めた技術です。 うまく活用すれば、誰でも「映像クリエイター」になるチャンスがあります。

AIと協力して、自分だけの動画制作を楽しんでみましょう!

コメント