はじめに

Googleが発表した最新AI「生成AI Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)」は、画像生成と編集の常識を大きく変える技術です。写真やイラストを正確に作り直すだけでなく、誰でもプロのように使えるクリエイティブツールとして注目されています。本記事では、高校生にも理解できるように、このAIの仕組みや使い方、そして社会への影響をわかりやすく解説します。

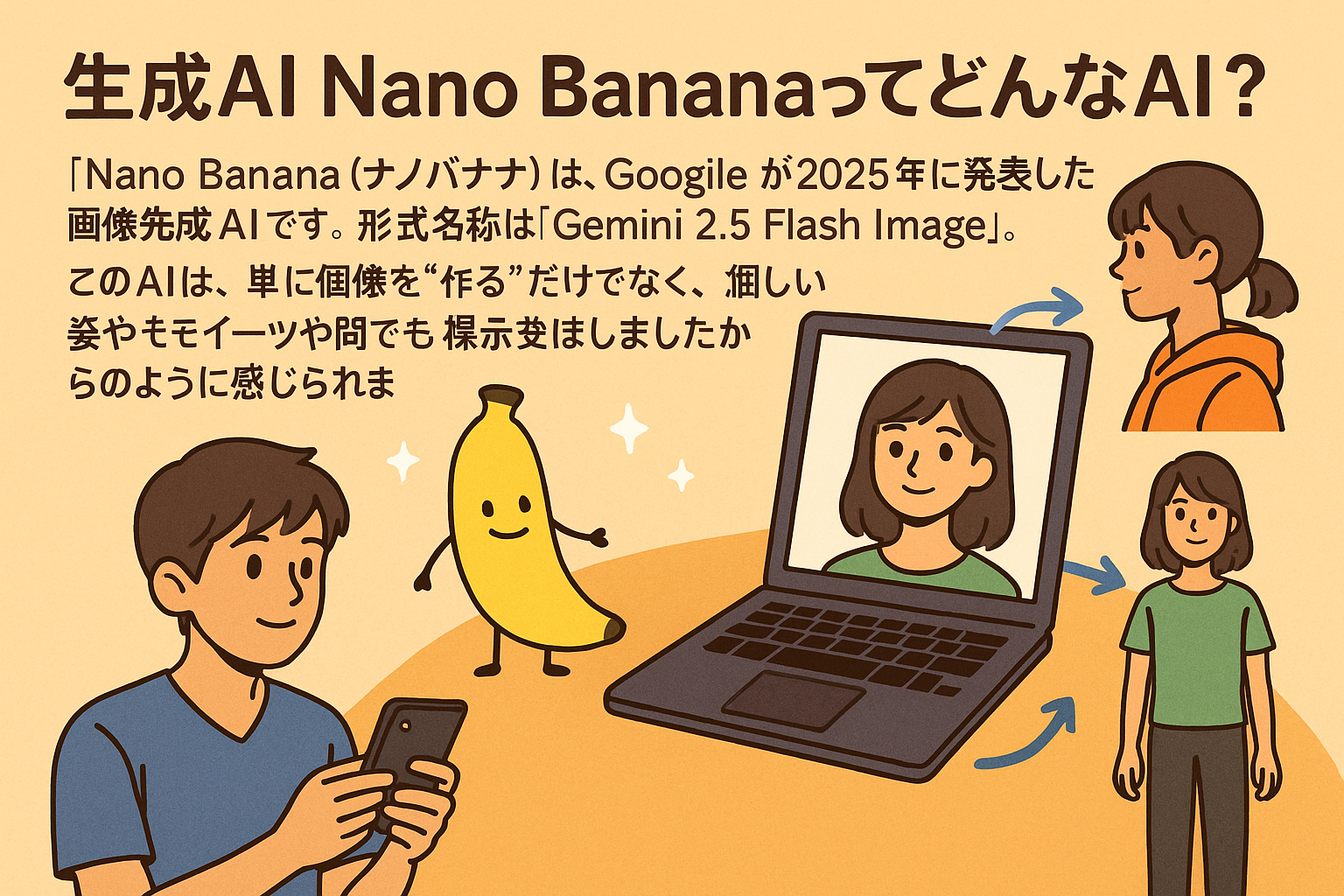

1. 生成AI Nano BananaってどんなAI?

「Nano Banana(ナノバナナ)」は、Googleが2025年に発表した画像生成AIです。正式名称は「Gemini 2.5 Flash Image」。このAIは、単に画像を“作る”だけでなく、同じ人物やモチーフを保ちながら違うポーズや背景でも正確に描けることが特徴です。

たとえば、前を向いた写真から横顔や全身を自然に再現したり、服装だけを変えたりできます。これまでのAIでは同じ人でも顔が少し違ってしまうことが多かったのですが、Nano Bananaはその問題をほぼ解決しました。まるで“その人”を本当に覚えているかのように感じられます。

さらに、生成スピードも非常に速く、数秒で高品質な画像を作り出します。スマートフォンからも利用できるため、プロのクリエイターだけでなく、高校生や学生クリエイターの間でも人気が広がっています。

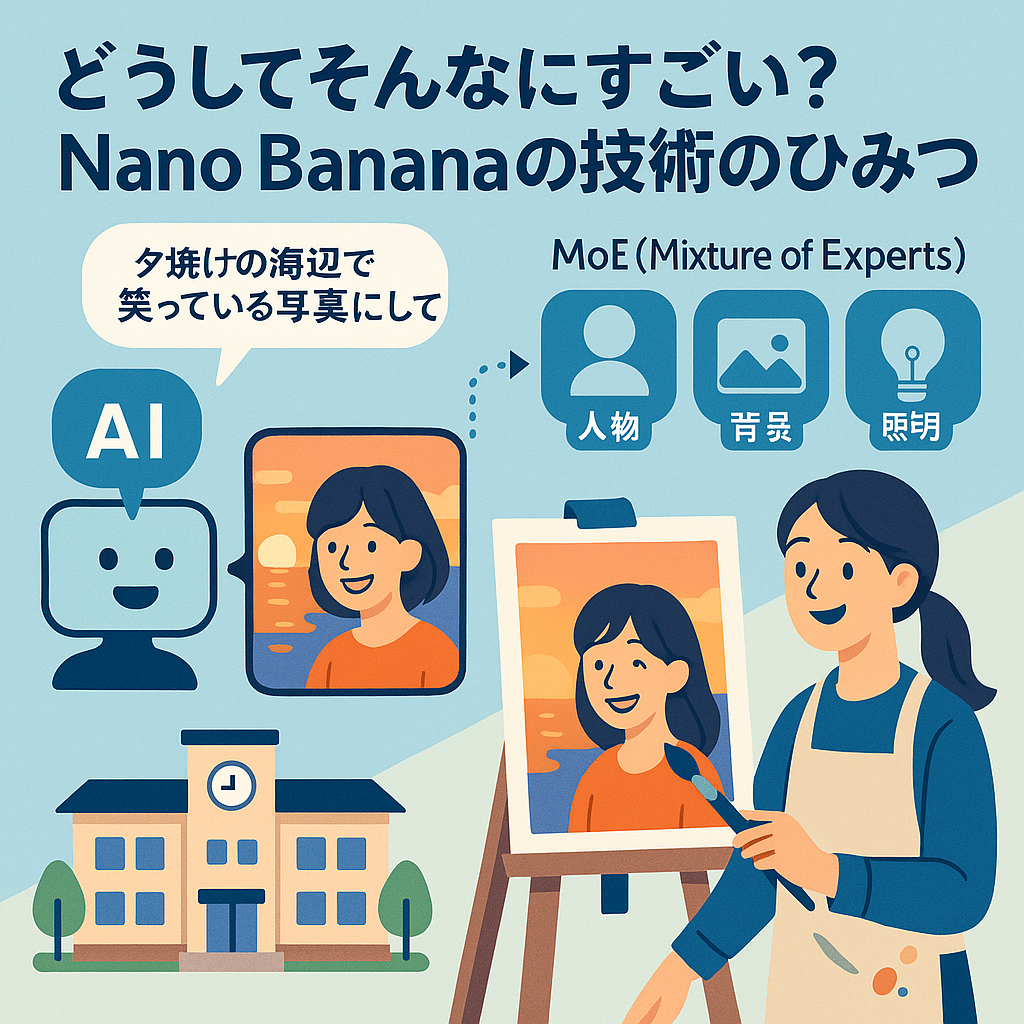

2. どうしてそんなにすごい?Nano Bananaの技術のひみつ

Nano Bananaは「マルチモーダルAI」という仕組みを採用しています。これは、テキスト(言葉)と画像を同時に理解できるAIという意味です。たとえば、「夕焼けの海辺で笑っている写真にして」と言えば、AIは“夕焼け”“海”“笑顔”といった要素をすべて理解して自然な画像を作り出します。

また、「MoE(Mixture of Experts)」という構造を持っており、複数の専門AIがチームのように働きます。それぞれのAIが得意分野(人物、背景、照明など)を担当するため、速くて高品質な画像を作り上げられるのです。まるで、専門家チームが一つの作品を共同で制作しているような仕組みです。

実生活での使い方の例

Nano Bananaは美術部の作品づくりや文化祭ポスターの制作にも役立ちます。自分の写真をもとに背景や雰囲気を変えたり、授業のレポートで使うイラストをAIに任せて整理したりできます。さらに、商品デザインやインテリアのアイデア出しなど、学校や職場の中でも活用できる場面が増えています。

3. 話しかけるだけで画像を作り変える!

Nano Bananaでは、まるでAIと会話しているように画像を編集できます。「もう少し明るくして」「服を赤に変えて」「背景を教室にして」など、自然な日本語で指示するだけでOKです。AIは前の画像の状態を記憶しているので、会話を続けるように何度も修正できます。

たとえば、美術の授業で作品アイデアを考えたり、文化祭のポスターを作成したりするときに便利です。複雑なソフトを使わなくても、感覚的に操作できるのがポイントです。まるで“話すだけでPhotoshop”のような体験ができます。

4. SNSで大流行!世界を動かすNano Bananaトレンド

Nano Bananaは世界中で人気を集め、SNSで多くのトレンドを生み出しています。特に話題になったのが、自分の写真を“3Dフィギュア風”に変えるブームです。自分をアクションフィギュアのように描いた画像が数千万件以上投稿されました。また、80年代風のレトロポートレートやショッピングモール風の写真など、ノスタルジックなトレンドも広がっています。

Googleは、こうした自然発生的なブームをうまく活用しています。ユーザーが楽しみながらNano Bananaの機能を体験できるようにすることで、AIを“技術”から“文化”へと進化させたのです。

5. 勉強・仕事・デザインでも大活躍!

学習での活用

Nano Bananaは学習でも力を発揮します。デザインの授業でポスターの構図を考えたり、建築の勉強でインテリアの配置をシミュレーションしたりできます。美術や情報の授業の補助ツールとしても有効です。

仕事での活用

企業では広告やSNS投稿用のビジュアルを高速で生成できるため、制作時間とコストを大幅に削減できます。AIがブランドに合わせた一貫したスタイルを自動で作り出すことも可能です。

デザインでの活用

アニメや映像編集の分野でも、同じキャラクターを複数のカットで自然に描けるため、制作の効率化に貢献しています。デザインの現場では、AIが新しい表現のパートナーとして欠かせない存在になりつつあります。

6. Googleの戦略と広がるAIエコシステム

GoogleはこのNano Bananaを「Geminiアプリ」や「Google AI Studio」で無料公開しています。一般ユーザーも専門家も利用できる設計にすることで、幅広い層を取り込んでいます。また、Adobe Photoshopなどのプロツールとも連携し、専門的な制作現場でも使われています。

無料ツールによる普及と、企業向け連携という“二段構え”の戦略によって、GoogleはAI画像生成の標準化を進めています。今後は教育や地域デザイン、自治体の広報などにもAIが導入され、誰もがAIと協力して創造できる時代が広がっていくでしょう。

7. AIとルールの問題を考える

もしAIが作った画像をSNSに投稿するとき、それは誰の作品になるのでしょうか? そんな問いを考えることで、AIと法律・倫理の関係を身近に感じられます。

AIで作られた画像には、著作権、プライバシー、そして偽情報のリスクがつきものです。Googleは「SynthID」という透明なデジタル印をAI画像に埋め込み、AIが作った画像を識別できるようにしています。これにより、フェイク画像の拡散を防ぎ、AIの信頼性を保つことを目指しています。

ただし、AIが作った作品の著作権や責任の所在については、まだ法整備が追いついていません。だからこそ、AIを使う私たち一人ひとりが「どうすれば安全で公平に使えるか」を考えることが大切です。AIを正しく使えば、社会に役立つ新しい創造の道具になります。

8. これからの未来へ 人とAIが一緒に創る世界

まとめ:Nano Bananaの3つの特徴

-

会話のように画像を編集できる簡単さ

-

同じ人物や被写体を正確に再現できる一貫性

-

高速で高品質な画像生成ができる性能

Nano Bananaは、AI時代の“新しい創造の形”を象徴するツールです。これまで「専門技術がある人だけ」ができた画像制作が、誰でも可能になりました。これからは、動画編集や3Dデザイン、リアルタイム生成などへの進化も期待されます。

AIと人が協力して創る未来では、「発想力」と「表現する勇気」がより重要になります。高校生の皆さんも、AIを恐れずに使いこなし、夢やアイデアを“形にする相棒”としてNano Bananaを活用してみてください。

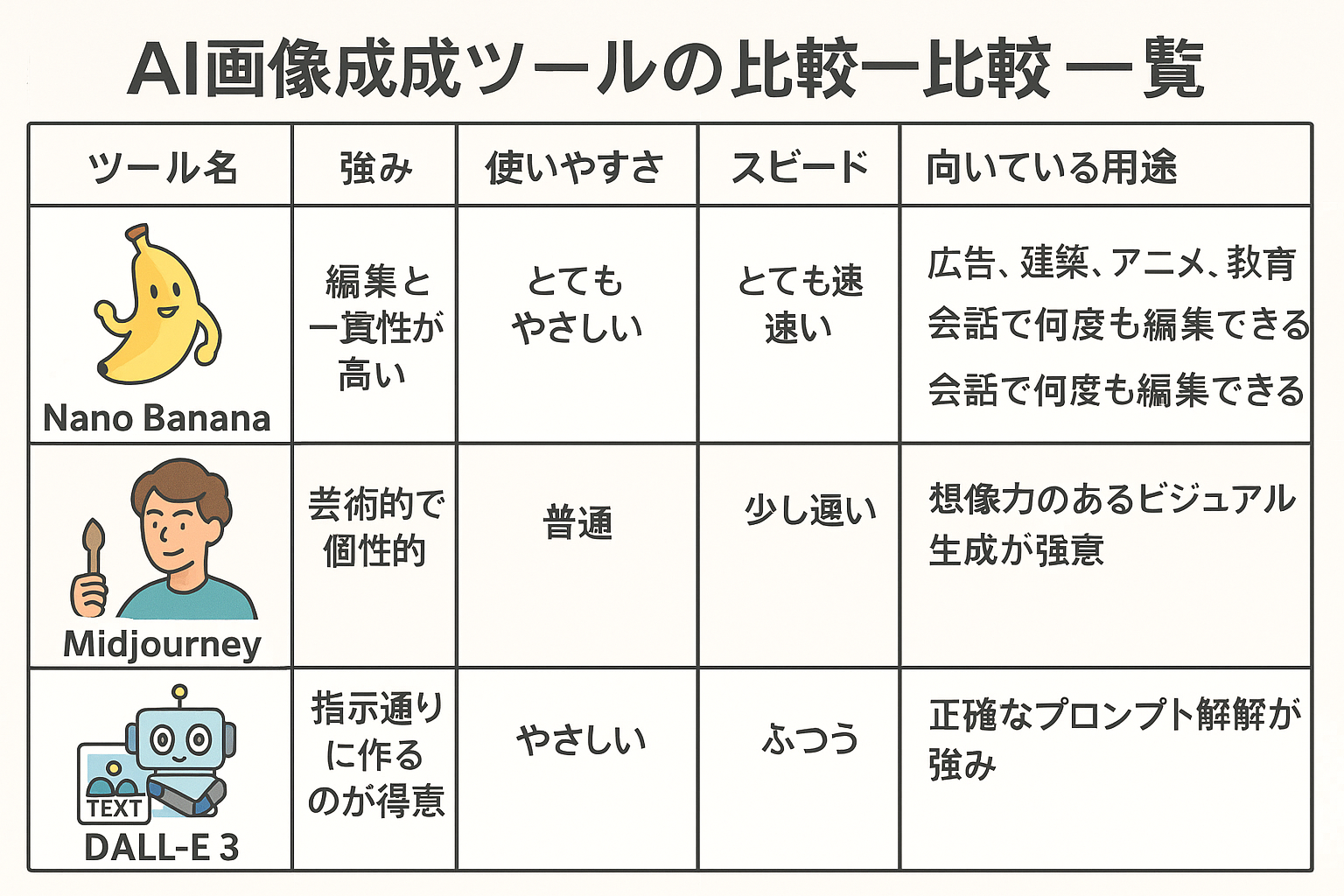

図表:AI画像生成ツールの比較

| ツール名 | 強み | 使いやすさ | スピード | 向いている用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| Nano Banana | 編集と一貫性が高い | とてもやさしい | とても速い | 広告、建築、アニメ、教育 | 会話で何度も編集できる |

| Midjourney | 芸術的で個性的 | 普通 | 少し遅い | イラスト、アート | 想像力のあるビジュアル生成が得意 |

| DALL-E 3 | 指示通りに作るのが得意 | やさしい | ふつう | テキスト入り画像、資料作り | 正確なプロンプト理解が強み |

参考URL

コメント