はじめに

近年、AIは「生成AI」から「AIエージェント」へと大きく進化しています。本記事では、高校生でも理解できるように、エージェントの仕組みや種類、注意点、そして将来の展望をわかりやすくまとめました。

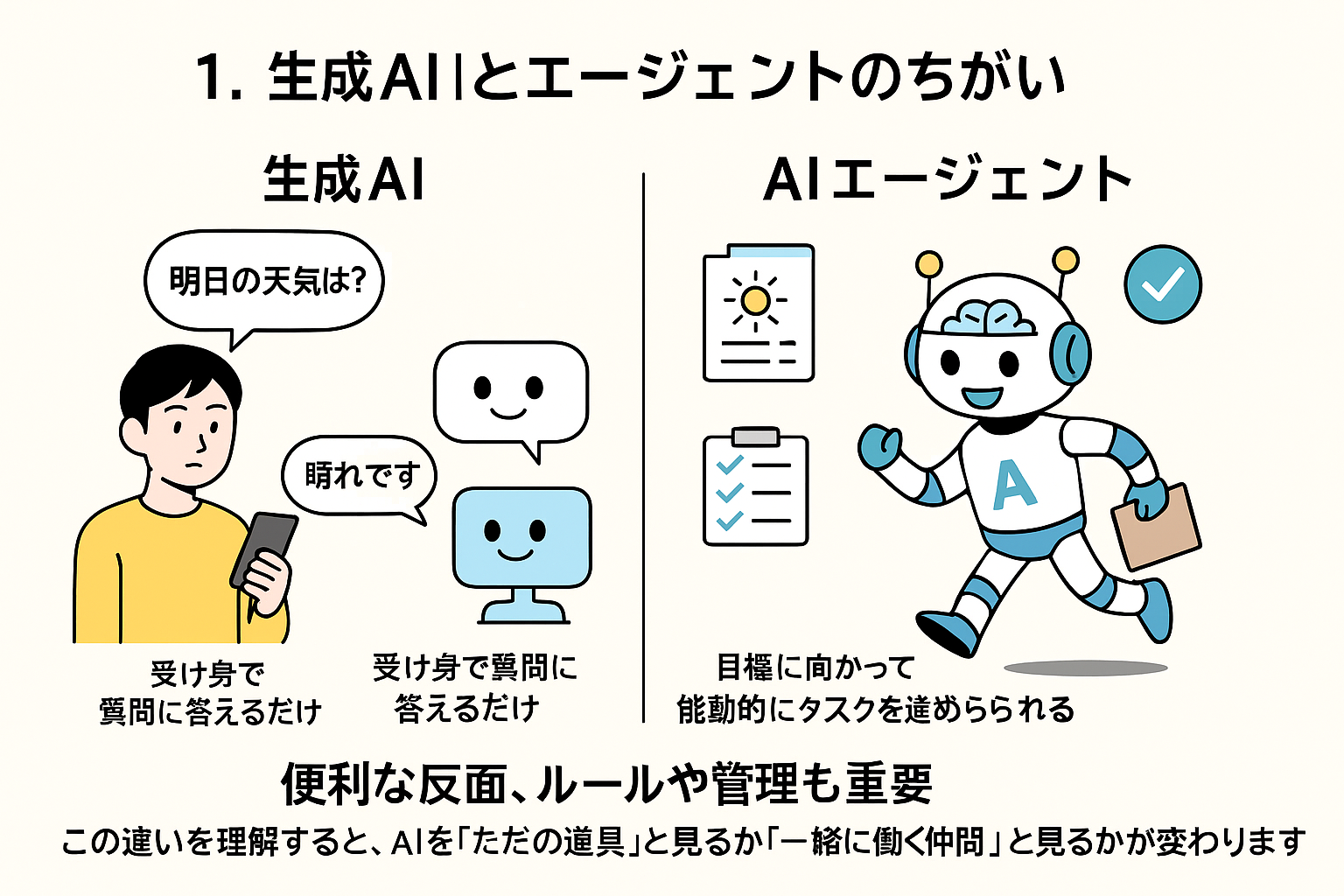

1. 生成AIとエージェントのちがい

生成AIは「質問に答える」「文章や画像を作る」ことが得意ですが、人が指示しないと動きません。いわば受け身の存在です。一方、AIエージェントは生成AIを頭脳として利用し、自分で考え、計画し、行動できます。例えば「明日の天気を教えて」と聞くと生成AIは答えを返すだけですが、エージェントなら天気を調べ、旅行の持ち物リストまで準備してくれます。

-

生成AIは受け身で質問に答えるだけ

-

AIエージェントは目標に向かって能動的にタスクを進められる

-

便利な反面、ルールや管理も重要

この違いを理解すると、AIを「ただの道具」と見るか「一緒に働く仲間」と見るかが変わります。

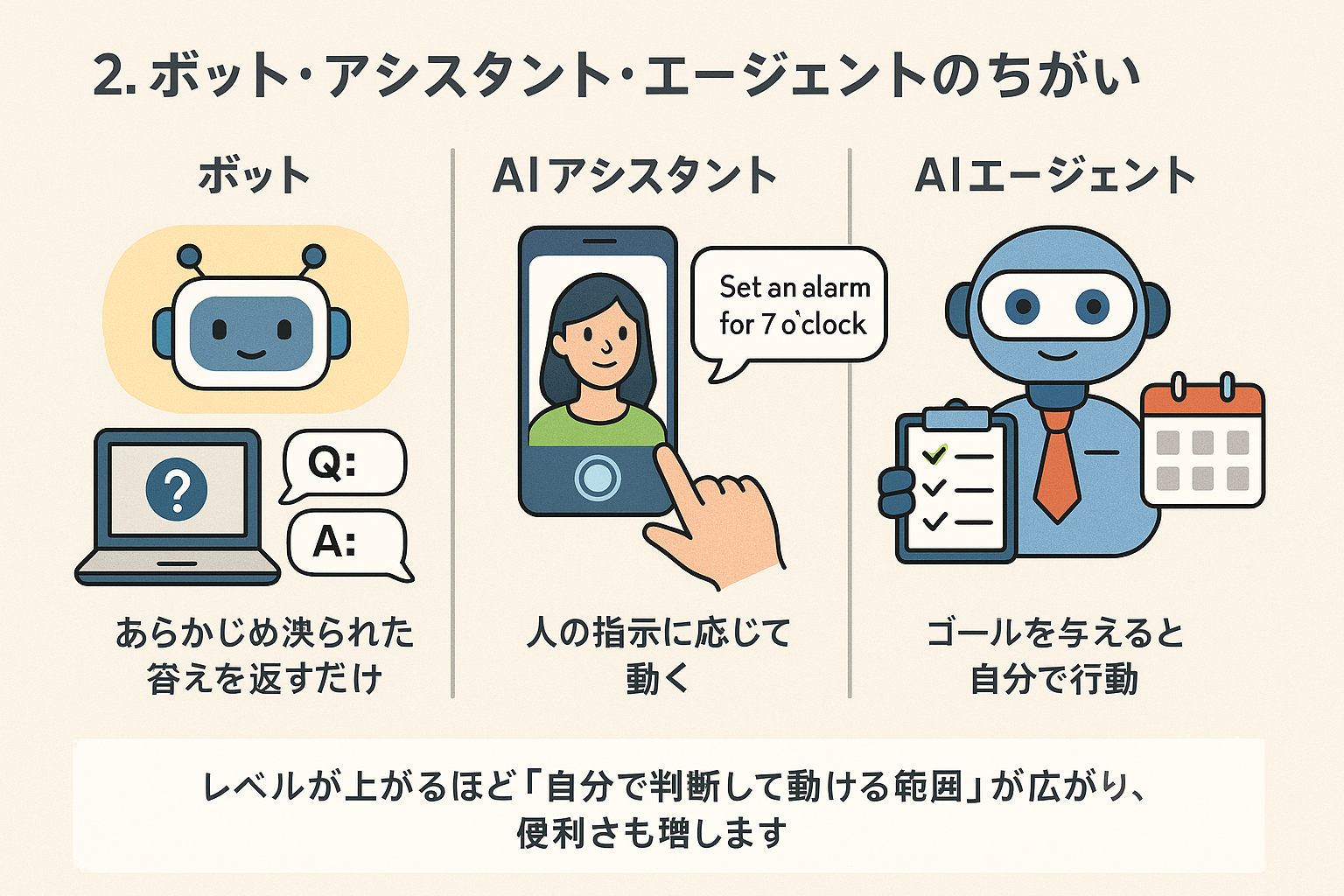

2. ボット・アシスタント・エージェントのちがい

AIにはレベルの違いがあります。日常の例を使って比べてみましょう。

-

ボット:あらかじめ決められた答えを返すだけ。例えば「よくある質問に対応するチャットボット」で、コンビニにある自動応答端末のような存在です。

-

AIアシスタント:人の指示に応じて動きます。スマホの音声アシスタントが「アラームを7時にセットして」と言われてその通りに実行するのが典型例です。

-

AIエージェント:ゴールを与えると計画を立て、自分で行動します。旅行の予定を立て、ホテルや電車のチケットを予約することも可能です。まるで「自動で働くマネージャー」のような存在です。

レベルが上がるほど「自分で判断して動ける範囲」が広がり、便利さも増します。

3. いま使われているAIエージェントの種類

AIエージェントは大きく4つに分けられます。

-

オープンソース型(Auto‑GPT、BabyAGIなど):研究者や開発者が自由に使える実験的なツール。

-

開発・管理サポート型:エージェント開発を簡単にする仕組み。

-

企業向け統合型(Microsoft Copilot、Salesforce Agentforceなど):業務に組み込みやすいタイプ。

-

特化型(Devinなど):プログラミングや営業など専門分野に特化。

大企業のエージェントは「安心感と統合性」が強みで、スタートアップは「特定分野に尖った強み」が魅力です。

4. エージェントの3つの仕組み

AIエージェントを支える基本的な仕組みは次の3つです。

-

計画と推論:大きなゴールを小さなタスクに分ける。テスト勉強を科目ごとに進めるイメージ。

-

記憶と学習:過去のやり取りを覚え、改善につなげる。前回の好みを覚えて次回に活かすイメージです。

-

ツール利用:検索やアプリ操作、メール送信など外部と連携して動く力。

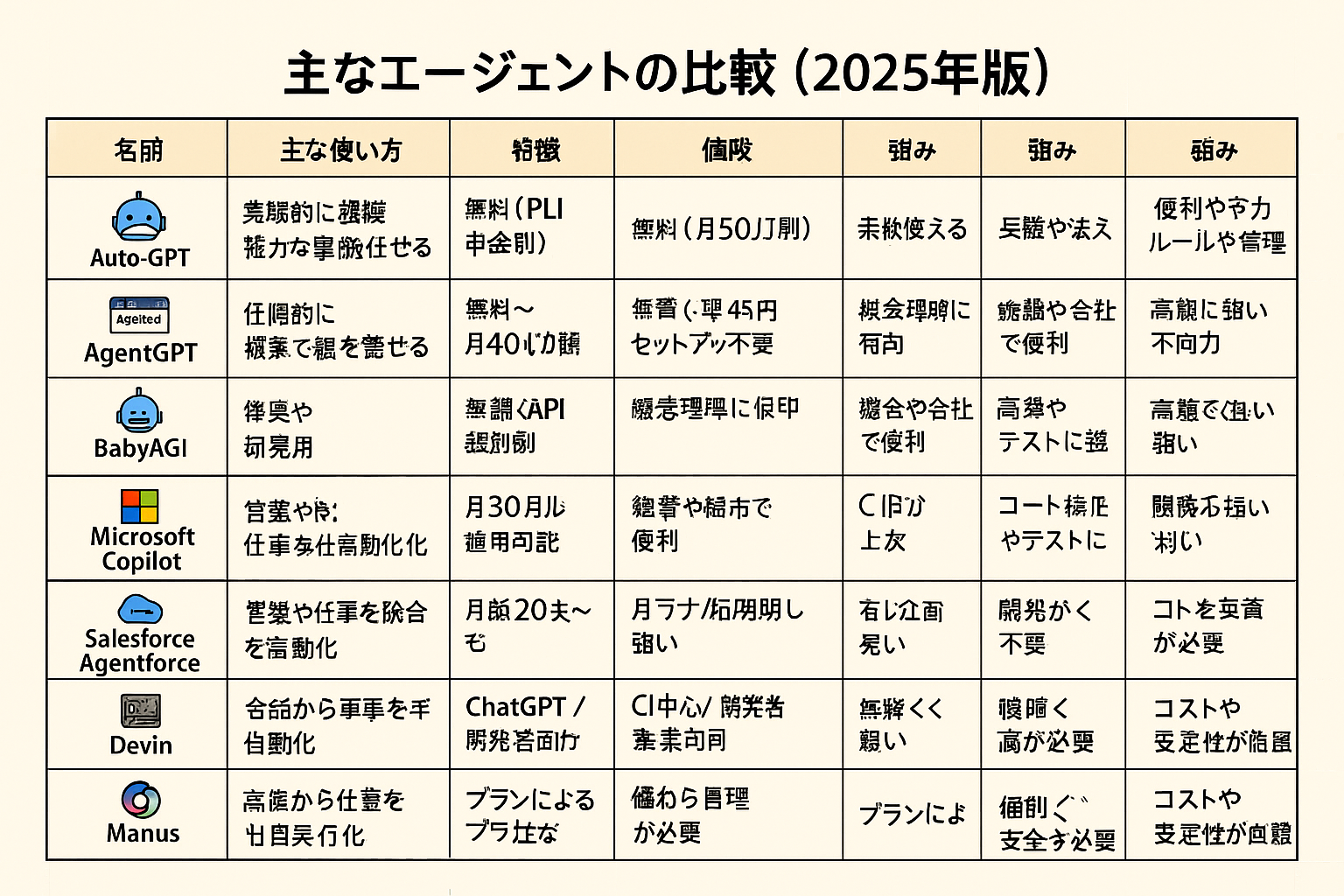

5. 主なエージェントの比較(2025年版)

| 名前 | 主な使い方 | 特徴 | 値段 | 強み | 弱み |

|---|---|---|---|---|---|

| Auto‑GPT | 実験的に複雑な仕事を任せる | 無料(API料金別) | 柔軟に使える | 失敗やループしやすい | |

| AgentGPT | ブラウザで簡単に使える | 無料〜月40ドル | セットアップ不要 | ローカルデータに非対応 | |

| BabyAGI | 学習や研究用 | 無料(API料金別) | 概念理解に有効 | 本番利用は不向き | |

| Microsoft Copilot | WordやExcelに統合 | 月30ドル | 学校や会社で便利 | Microsoft環境が必要 | |

| Salesforce Agentforce | 営業や顧客対応を自動化 | 従量課金 | 顧客データに強い | 高額になりやすい | |

| Devin | プログラミング作業を自動化 | 月20ドル〜 | コード修正やテストに強い | 開発以外に弱い | |

| ChatGPT エージェント(OpenAI) | 会話から仕事を半自動化 | ChatGPT基盤 / ツール連携 | プランによる | 会話性能と拡張性 | 設定や管理が必要 |

| Gemini CLI エージェント(Google) | PC操作や自動化 | CLI中心 / 開発者向け | 無料枠+従量課金 | 自動化に強い | 習熟に時間が必要 |

| Manus | 高い自律性で汎用実行 | 目標から行動まで | プランによる | 幅広く応用可能 | コストや安定性が課題 |

6. 成果をどう測る?

AIエージェントの力は「どれだけゴールを達成できるか」で測ります。実験では成功率が上がってきていますが、重要なのは「安定して同じ結果を出せるか」です。テストで80点を取っても次に40点なら安定していないのと同じです。現状では「人を完全に置き換える」より「人を助ける」役割が中心です。失敗しても下書きを作るだけで作業効率を大きく上げられます。

7. 使い始めるコツ

AIエージェントを使うときは小さな作業から始めましょう。

-

会議のまとめ

-

メールの下書き

-

プログラムの修正やテスト

いきなり大きな仕事を任せるより、少しずつ活用する方が安心です。これは部活の後輩に少しずつ仕事を任せるのと似ています。

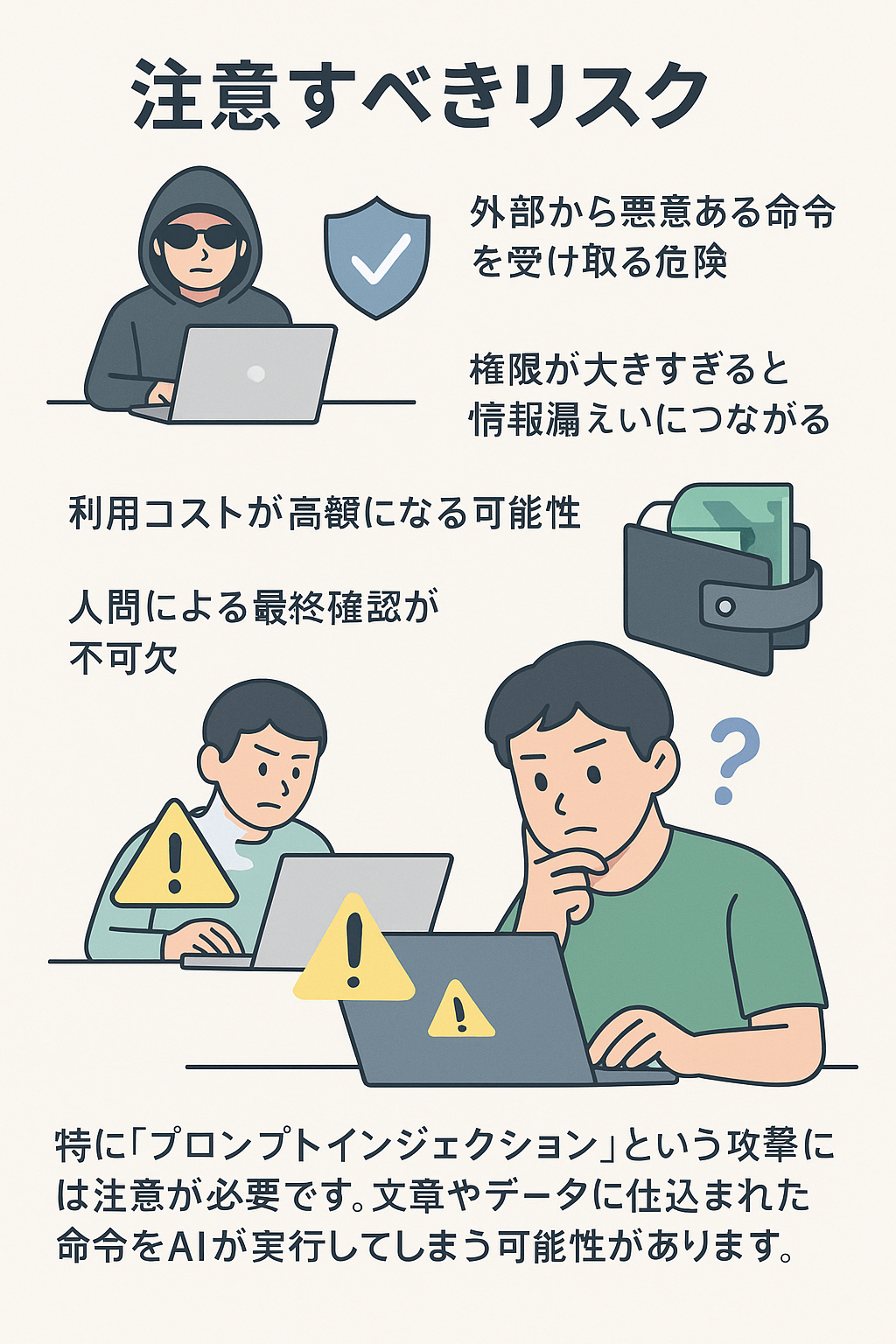

8. 注意すべきリスク

AIエージェントの利用にはリスクもあります。

-

外部から悪意ある命令を受け取る危険

-

権限が大きすぎると情報漏えいにつながる

-

利用コストが高額になる可能性

-

人間による最終確認が不可欠

特に「プロンプトインジェクション」という攻撃には注意が必要です。文章やデータに仕込まれた命令をAIが実行してしまう可能性があります。

9. これからの展望

今後は「単独のエージェント」より「複数のエージェントが協力するチーム型」が増えると予測されています。調査専門のエージェント、文章をまとめるエージェント、全体を管理するエージェントが協力するのです。これは文化祭の実行委員会のように役割を分担して成功を目指すイメージです。AIの進化は、人と同じようにチームで働く方向に進んでいます。

10. まとめ

2025年の生成 ai エージェント 比較では、大企業向け統合型と専門特化型の両方が成長しています。現状では「人を置き換える」のではなく「人を助ける」ことが中心です。そして未来はAI同士が協力し、人と共に活動する時代へと進んでいきます。高校生のみなさんも今から基礎を理解しておけば、将来の進学や就職に大きな強みとなります。AIを正しく理解し、恐れず活用していきましょう。

コメント