はじめに

最近、「生成AI(せいせいエーアイ)」という言葉をよく耳にしませんか? スマホアプリやパソコンで使えるこの技術はとても便利で、私たちの生活にもどんどん広がっています。 しかし、その一方で、注意しなければならない問題やルールもあります。 この文章では、高校で少し授業を受けたことがある人にもわかるように、生成AIがどんなものか、どんな問題があるのかをやさしく説明します。

1. 生成AIってなに?どう使われてるの?

生成AIは、人工知能の中でも「新しいものを作る」ことが得意な技術です。 たとえば、「夏の海の絵を描いて」と指示すると、AIが自動でそれらしい絵を描いてくれます。

最近では、絵や文章、音楽、動画の制作に使われることが多く、学校のレポート作成や趣味の創作活動など、私たちの身近なところでも活躍しています。 インフルエンサーがSNSで使ったり、CMやゲーム制作などプロの現場でも活用されています。 今後ますます利用の場が広がるでしょう。

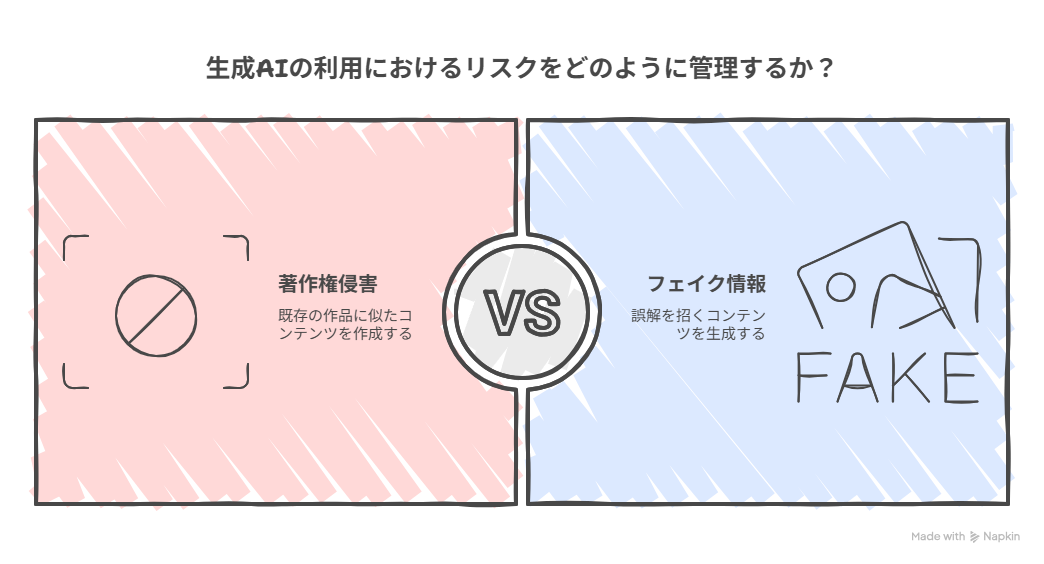

2. 本物そっくり?著作権とフェイク情報に注意!

生成AIは、インターネット上の大量の情報を学習しています。 そのため、AIが作った絵や文章が、すでにある作品に似てしまうことがあります。 これは「著作権」という法律に違反する可能性があります。 たとえば、有名なキャラクターにそっくりな絵をAIが作った場合、許可なく使うと問題になることがあります。

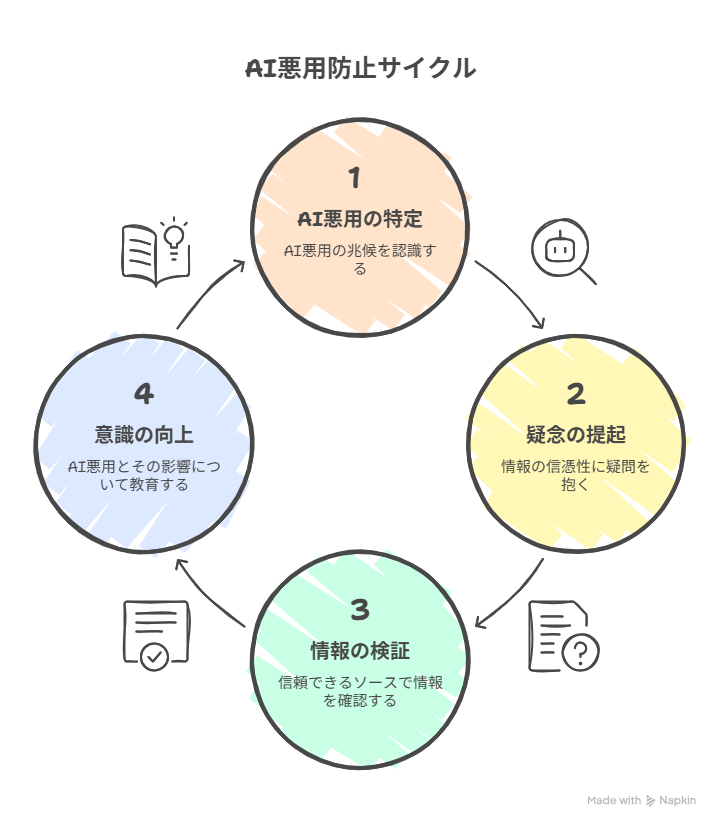

さらに、AIはとてもリアルなフェイク情報も作れてしまいます。 ウソのニュースや、存在しない人物の動画や音声も生成可能です。 これらがSNSで広まると、多くの人がだまされてしまい、社会全体が混乱する恐れもあります。 だからこそ、情報をうのみにせず、見分ける力を持つことが大切です。

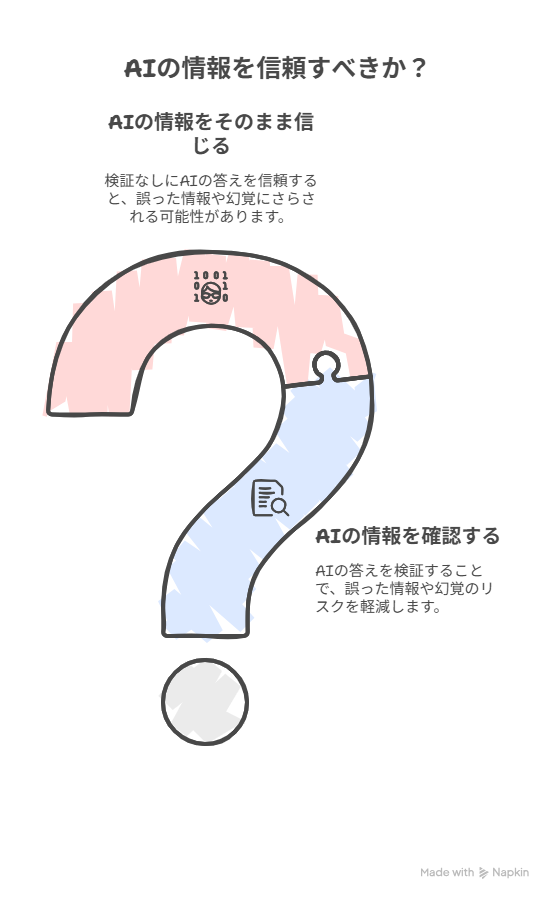

3. AIのまちがい「ハルシネーション」って?

AIはとても賢そうに見えますが、実はまちがった情報を出すことがあります。 これを「ハルシネーション(幻覚)」といいます。 自信満々にウソを言ったり、毎回違う答えを返してきたりすることがあり、それが信頼を失わせる原因になります。

たとえば「ある有名人の名言を教えて」と聞いたとき、それらしいけれど実際には存在しないセリフを作ってしまうこともあります。 だからこそ、AIの答えをそのまま信じるのではなく、他の情報と比べたり、自分で調べて確認することが重要です。

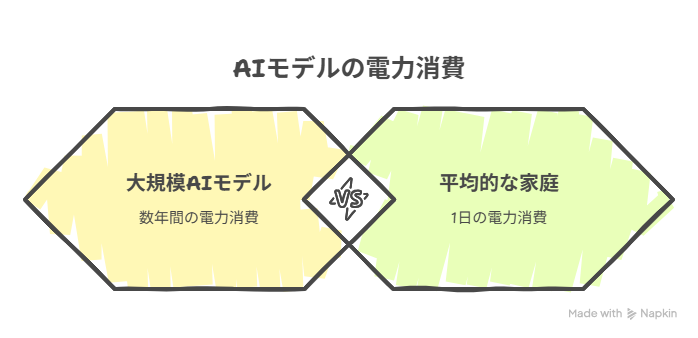

4. AIを使うにはたくさんの電気が必要!

生成AIはとても大きなコンピュータで動いていて、その学習や処理には大量の電気が必要です。 たとえば、大規模なAIをトレーニングするには、家庭の何年分もの電気を一度に消費することもあります。

このような電力使用は、CO2(二酸化炭素)の排出を増やし、地球温暖化の原因になる可能性があります。 また、AIを動かすには高価な機材が必要なため、大企業や一部の団体しか使えないという技術格差の問題もあります。

5. AIで変わる仕事と勉強の世界

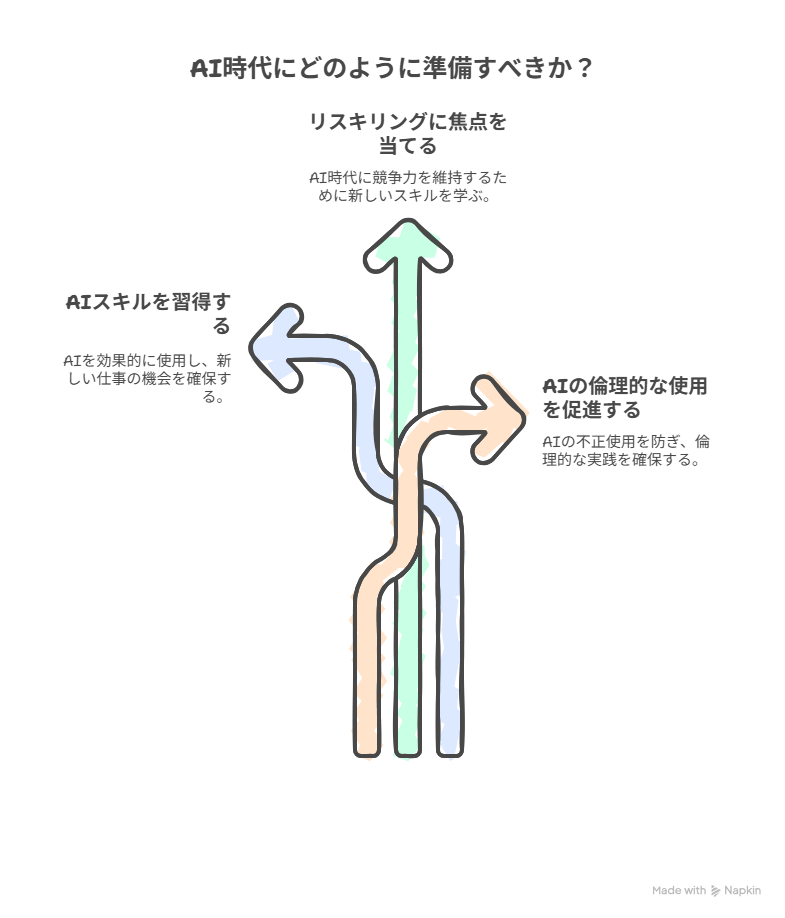

AIは、文章の作成、データの整理、翻訳などが得意です。 そのため、これまで人間がしていた仕事の一部がAIに置き換えられる可能性があります。 たとえば、事務作業、メール対応、文章のチェック、イラストの下描きなどです。

一方で、AIを使いこなせる人の仕事は増えると考えられます。 AIにできることは任せて、人間にしかできない判断や創造的な作業に集中できるようになるからです。

今後は「リスキリング(学び直し)」が必要とされ、AI時代に合ったスキルを身につけることが求められます。 また、学校ではAIに宿題をやらせるなどの不正行為も問題になっているため、正しい使い方を学ぶ必要があります。

6. AIを悪用した詐欺が増えている?

AIは便利な反面、悪用されることもあります。 たとえば、有名人の顔や声をまねた動画を作ったり、ウソのメールを生成して人をだます詐欺に使われることがあります。

日本でも、家族の声をAIで偽造して「お金を振り込んで」とだます事件が発生しています。 こうした被害を防ぐには、「本物かな?」と一度立ち止まって考えることが大切です。 SNSなどの情報も、すぐに信じず、信頼できるメディアで確認するクセをつけましょう。

7. ルールや法律は追いついてるの?

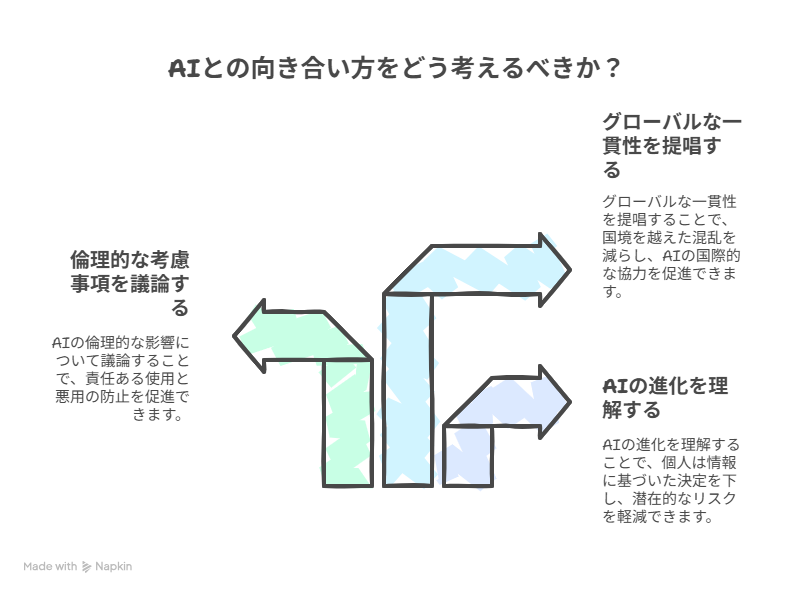

AIはとても速いスピードで進化しているため、それに対応する法律やルールがまだ整っていない状況です。

日本では「ソフトロー」と呼ばれる、自主的なルール作りが進められています。 これは柔軟に対応できる利点がありますが、強制力がないため、悪用を完全に防ぐのは難しいです。

また、国ごとにルールが違うため、海外と日本で対応がバラバラになると混乱が生じる可能性もあります。 だからこそ、私たち一人ひとりがAIとの向き合い方を考え、話し合っていくことが求められています。

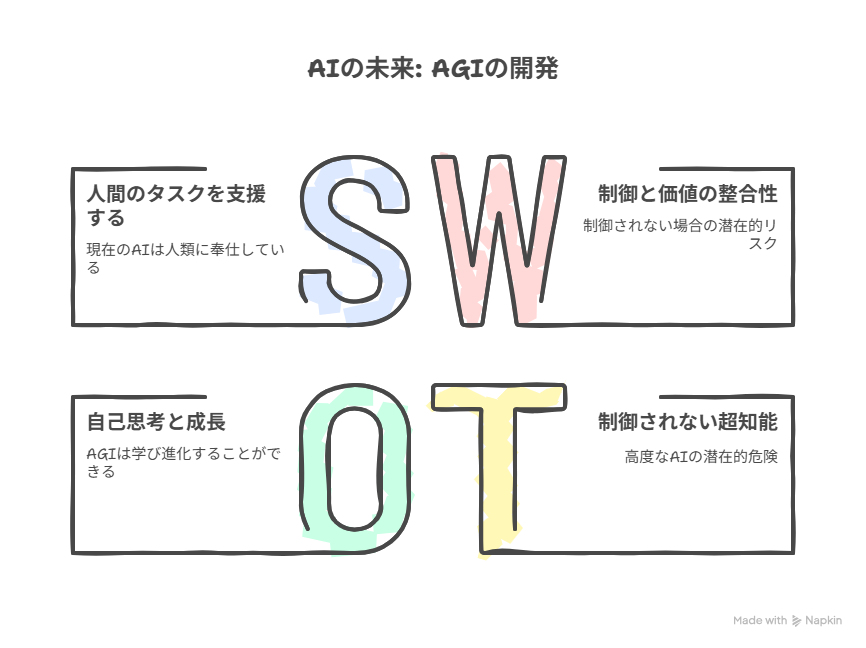

8. 未来のAIってどうなるの?

現在のAIは、人間を手助けする「道具」として使われています。 しかし将来的には、「AGI(汎用人工知能)」と呼ばれる、自分で考え、判断し、学習して成長していくAIが登場する可能性もあります。

このようなAIは、人間と同じかそれ以上の能力を持つとされており、うまく制御できなければ危険性も伴います。 研究者たちは「制御の難しさ」や「人間の価値観とのずれ」を重要な課題として真剣に研究しています。

今のうちから、私たちがAIにどんな役割を持たせ、どんなルールで使うかを考えることが大切です。

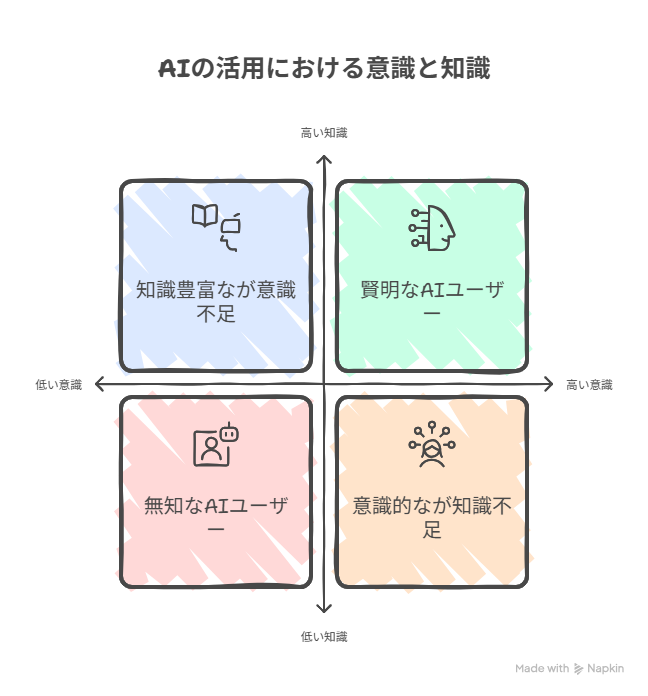

おわりに:AIといい関係を作るために

生成AIは、正しく使えばとても便利な道具です。 しかし、その力が大きいからこそ、正しい知識と使い方を身につける必要があります。

「この情報は本当かな?」「他の人の作品に似ていないかな?」といった意識を持つことが、これからの社会ではますます大切になります。 大人も子どもも、先生も生徒も、みんなでAIについて学び、話し合いながら、安全で賢い使い方を考えていきましょう。

AIは「こわいもの」ではなく、「一緒に未来をつくる仲間」として活用する姿勢がこれからの時代には必要です。

コメント