はじめに:この記事でわかること

生成AIとシンギュラリティとは何か?AIがどこまで進化しているのか、そして未来にどう関わってくるのかを高校生にもわかりやすく、丁寧に解説します。

この記事を読むと、以下のことがわかります。

-

生成AIとはどんな仕組みか

-

シンギュラリティとは何か

-

AIはどのように進化してきたのか

-

私たちがAIとどう関わっていけばいいのか

最近、ニュースやSNSで「生成AI」や「シンギュラリティ」という言葉を見かけたことはありませんか?どちらもこれからの社会を理解するうえでとても重要なキーワードです。少し難しそうに聞こえますが、AIの世界を順にたどると、「人とAIの関係がどう変わっていくのか」が見えてきます。この記事では、高校生でも理解できるように、AIの今と未来、そして私たちがどのように関わっていくべきかをやさしく説明します。

1. 生成AIとは?

生成AIとは、学んだデータをもとに新しい文章や画像、音楽、音声を作り出すAIのことです。簡単に言えば、「自分で新しいものを生み出すAI」です。

たとえば、文章をまとめたり、詩を書いたり、イラストを描いたり、音楽を作ったりすることができます。以前は人間にしかできなかった創造の分野にAIが入り、アイデアを形にするスピードを大きく変えました。

身近な例では、ChatGPTのように自然な会話ができるAI、画像を作る「Canva」や「Midjourney」などがあります。動画を作るAIも登場しており、映画やアニメ制作でも活用が進んでいます。生成AIは“人の創造力を広げるパートナー”として、すでに私たちの生活に溶け込んでいるのです。

2. シンギュラリティとは?

「シンギュラリティ(技術的特異点)」とは、AIが人間の知能を超え、自分自身を改良できるようになる未来を指します。AIが自分で考え、進化を繰り返すようになると、社会の仕組みが大きく変わるかもしれません。

たとえば、医療、教育、科学の分野ではAIが問題解決を加速させる一方、「AIが人間より賢くなったときに誰がそれを制御するのか?」という新たな課題も生まれます。SF映画のように思える話ですが、実際に世界中の専門家が真剣に議論しています。

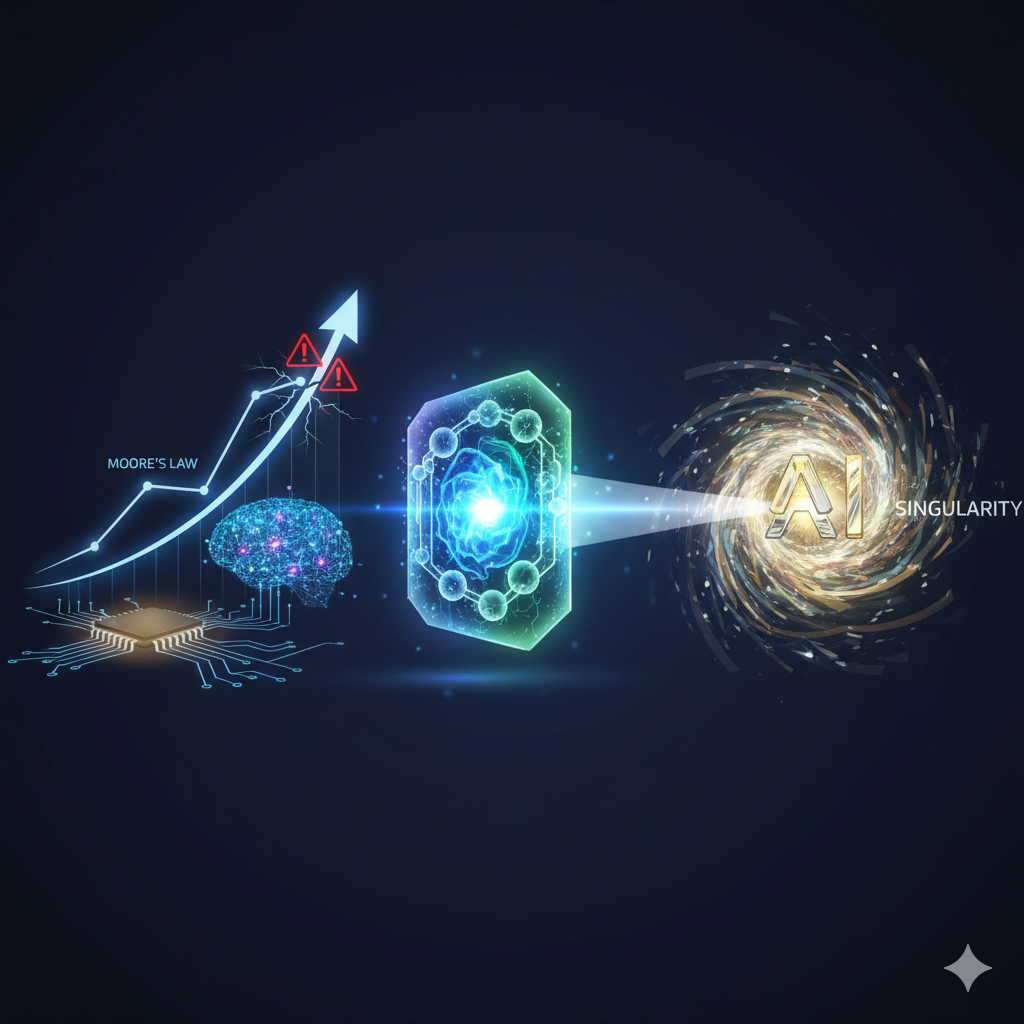

3. AIの進化スピードとその仕組み

AIの発展には「ムーアの法則」が関係しています。これは「コンピュータの性能は約2年ごとに倍になる」という法則です。この進化によりAIはより多くの情報を扱えるようになりましたが、近年では限界が見え始めています。

その次に期待されているのが「量子コンピュータ」です。これは現在のパソコンよりもはるかに高速で計算できる技術で、AIの学習速度を劇的に高める可能性があります。もしこれが実用化されれば、シンギュラリティへの道が一気に近づくでしょう。

4. 今のAIは人間にどこまで近い?

現在のAIはとても賢く見えますが、本当の意味で「理解」しているわけではありません。ChatGPTのようなAIは、膨大なデータから「次に来る言葉の確率」をもとに文章を作っています。つまり、思考しているわけではなく、「自然に聞こえる言葉」を予測しているだけなのです。

人間のように感情を持ち、目的を理解し、判断するAI(汎用人工知能=AGI)はまだ実現していません。多くの研究者は、AGIには新しい理論や仕組みが必要だと考えています。今のAIはあくまで「とても賢いツール」にすぎません。

5. AIのメリットとリスク

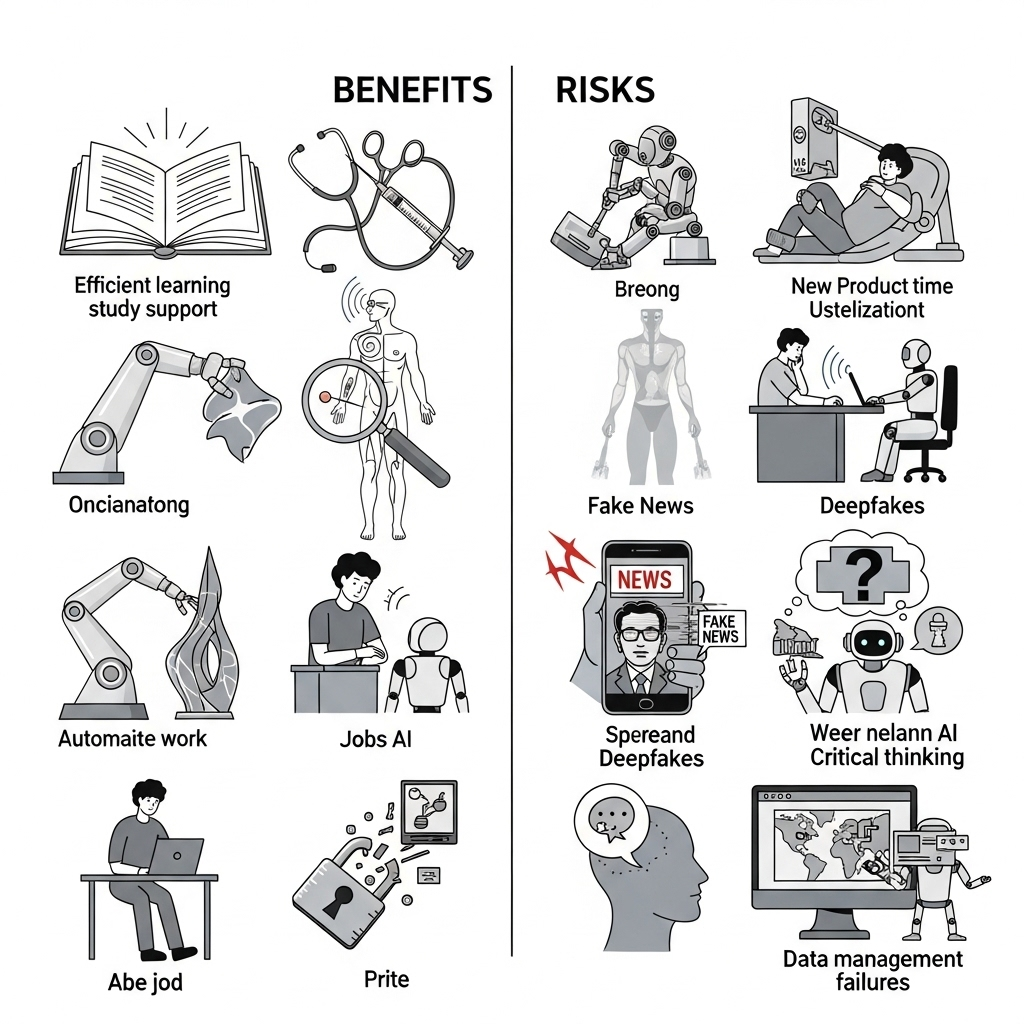

AIの進化は多くの恩恵をもたらしますが、同時に注意すべきリスクもあります。以下にまとめます。

メリット

-

学習の効率化や勉強のサポートが進む

-

病気の早期発見など医療分野の発展に貢献

-

新しい製品やアートの開発が可能になる

-

作業の自動化で時間を有効に使える

リスク

-

一部の仕事がAIに置き換えられる可能性

-

偽物のニュースや画像(ディープフェイク)の拡散

-

AIに頼りすぎて考える力が弱くなる

-

データ管理の不備によるプライバシー喪失

AIが出した答えを鵜呑みにせず、「本当に正しいのか」を考える姿勢が重要です。AIを使うすべての人が、責任を持って判断する力を身につけることが求められます。

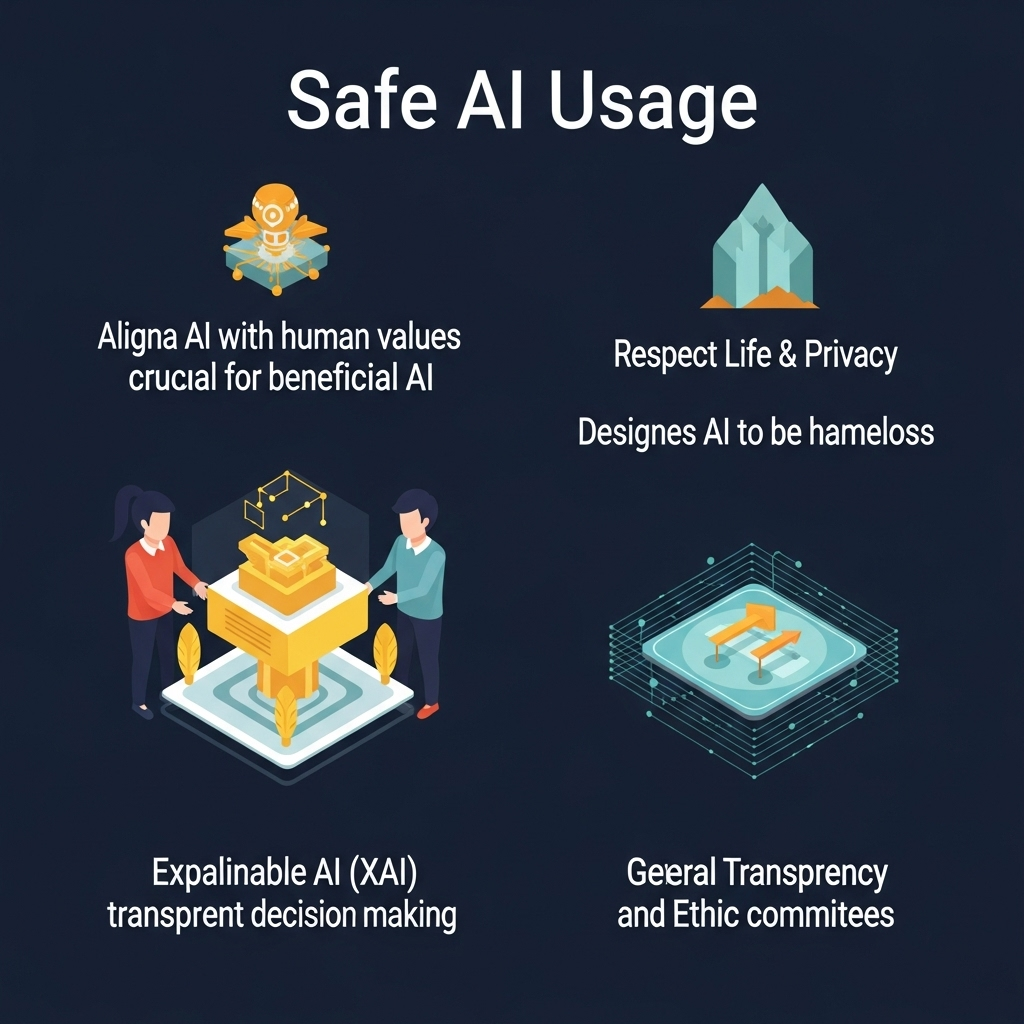

6. AIを安全に使うために

AIを人の役に立たせるには、「アライメント(整合性)」が大切です。AIの行動を人間の価値観に合わせることを意味します。命やプライバシーを尊重し、人を傷つけないAIの設計が必要です。

また、「説明可能AI(XAI)」のようにAIの判断理由を説明できる仕組みや、「透明性」「倫理委員会」なども世界で導入されています。これらはAIが安全に使われるための基盤になります。

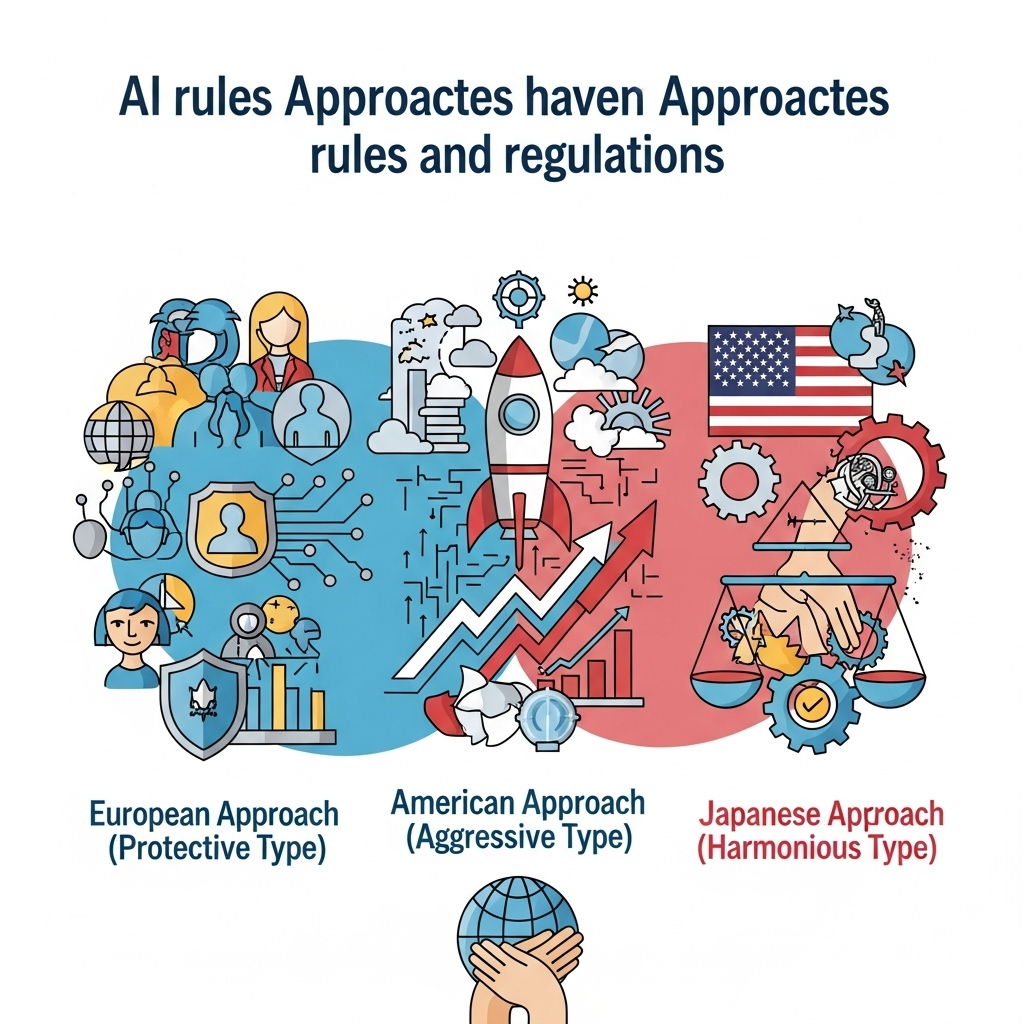

7. 世界のAIルールとアプローチの違い

国ごとにAIへの考え方は異なります。

-

ヨーロッパ:安全や人権を最優先にする「守る型」

-

アメリカ:自由と企業の成長を重視する「攻める型」

-

日本:技術革新と安全の両立を目指す「調和型」

さらに、G7などの国際会議ではAIの安全と倫理をテーマに議論が進められています。各国が協力して、AIの未来をより良い方向へ導こうとしています。

8. これからのAIとのつき合い方

AIを怖がるよりも、「どう使うか」を考えることが大切です。AIは勉強や趣味、仕事を効率化してくれる強力なサポーターです。プレゼン資料の作成、英作文の練習、デザインの発想など、使い方次第で可能性が広がります。

ただし、「AIに任せすぎない」ことも重要です。AIの答えは参考意見にすぎず、最終判断は人間が行うべきです。批判的に考える力と、自分の感性を信じる姿勢を忘れないようにしましょう。

9. 図で見るAIの進化まとめ

図1:AIの種類

-

特化型AI=特定の仕事に強い(例:画像認識、翻訳)

-

汎用AI=どんな課題にも対応できる

-

超知能AI=人を超える知識と判断力を持つ存在

図2:AIの進化を支える力

-

コンピュータ性能の向上

-

量子コンピュータなど新技術

-

人間とAIの協力による発展

図3:AIのリスクと対策

-

偽情報 → 事実確認の習慣化

-

バイアス → 多様なデータ学習

-

過信 → 人間のチェックを継続

10. まとめ:高校生がAIとつくる未来

高校生として、AIを「使う側」だけでなく「理解し、発展させる側」に立つことができます。授業や勉強でAIを活用し、将来はAIや情報科学を学ぶことで、未来を形づくる一員になれるのです。

AIが人間を超える未来がいつ来るのかは誰にもわかりません。しかし、AIがすでに生活を変え始めているのは確かです。学校、仕事、芸術、医療など、あらゆる分野でAIが活躍しています。

だからこそ、AIに振り回されるのではなく、AIと共に成長し、思いやりや想像力、道徳心といった「人らしさ」を大切にしていくことが必要です。未来はAIが自動的に作るものではなく、私たち人間がAIと協力して築くものなのです。

コメント