はじめに

生成ai Gensparkは、AIが自分で考えて動く「スーパーエージェント」型のAIです。この記事では、その仕組みや使い方、他のAIとのちがい、安全面の注意点、そしてAI時代をどう生きるかを、高校生にもわかる言葉でやさしく解説します。

1. 今、なぜAIが注目されているのか

近年、AI(人工知能)は「検索して答える」存在から、「考えて行動する」存在へと進化しています。学校や仕事、日常生活の中でもAIを使う機会が増え、私たちの学び方や働き方を変え始めています。その中でもGensparkは、ただの会話ツールではなく、“成果を生み出すAI”として注目されています。

2. 生成ai GensparkってどんなAI?

Genspark(ジェンスパーク)は、アメリカのMainFunc社が2023年頃に開発した新しいAIサービスです。従来のAIのように「質問に答える」だけでなく、自分で計画を立て、文章を書いたり、資料を作ったりすることができます。

たとえば、「文化祭のポスターを作って」とお願いすると、Gensparkはデザインやキャッチコピー、色の構成まで考え、完成形を出してくれます。まるで人間のデザインチームのように動くのです。だからこそ、多くの学生や社会人が注目しています。

3. スーパーエージェントってどう動くの?

Gensparkでは、AIのことを「スーパーエージェント」と呼びます。これは、人間のように自分で計画し、複数の作業を同時に進めることができるAIのことです。

このAIの頭脳を支えているのが「Mixture-of-Agents(ミクスチャー・オブ・エージェンツ)」という仕組みです。複数のAIがチームを組み、それぞれの得意分野を活かして協力しながら成果を出します。文章担当、デザイン担当、チェック担当などが連携して、より精度の高い結果を生み出します。

この方法により、1つのAIでは難しかった複雑な作業も、速く正確に行えるようになっています。

4. Gensparkでできる7つのこと

これらの機能は、学校の課題、プレゼン、ポスターづくり、チームでの作業など、さまざまな場面で役立ちます。

・Sparkpages(スパークページ): 調べた情報を自動でまとめて、1ページのレポートにしてくれます。 ・AI Slides: プレゼン資料を自動生成。構成からデザインまでお任せできます。 ・AI Sheets: データを自然な言葉で指示すれば、表やグラフを作ってくれます。 ・AI Developer: コードなしでウェブサイトやアプリを作れます。 ・AI Designer: ロゴ、チラシ、SNS画像などをプロ並みに制作します。 ・Call For Me: AIが電話をかけて予約や問い合わせをしてくれます。 ・AI Secretary: メール整理や返信文作成、予定管理を自動でサポートします。

これらを組み合わせることで、まるでAIチームがあなたのプロジェクトを一緒に進めてくれるような体験ができます。

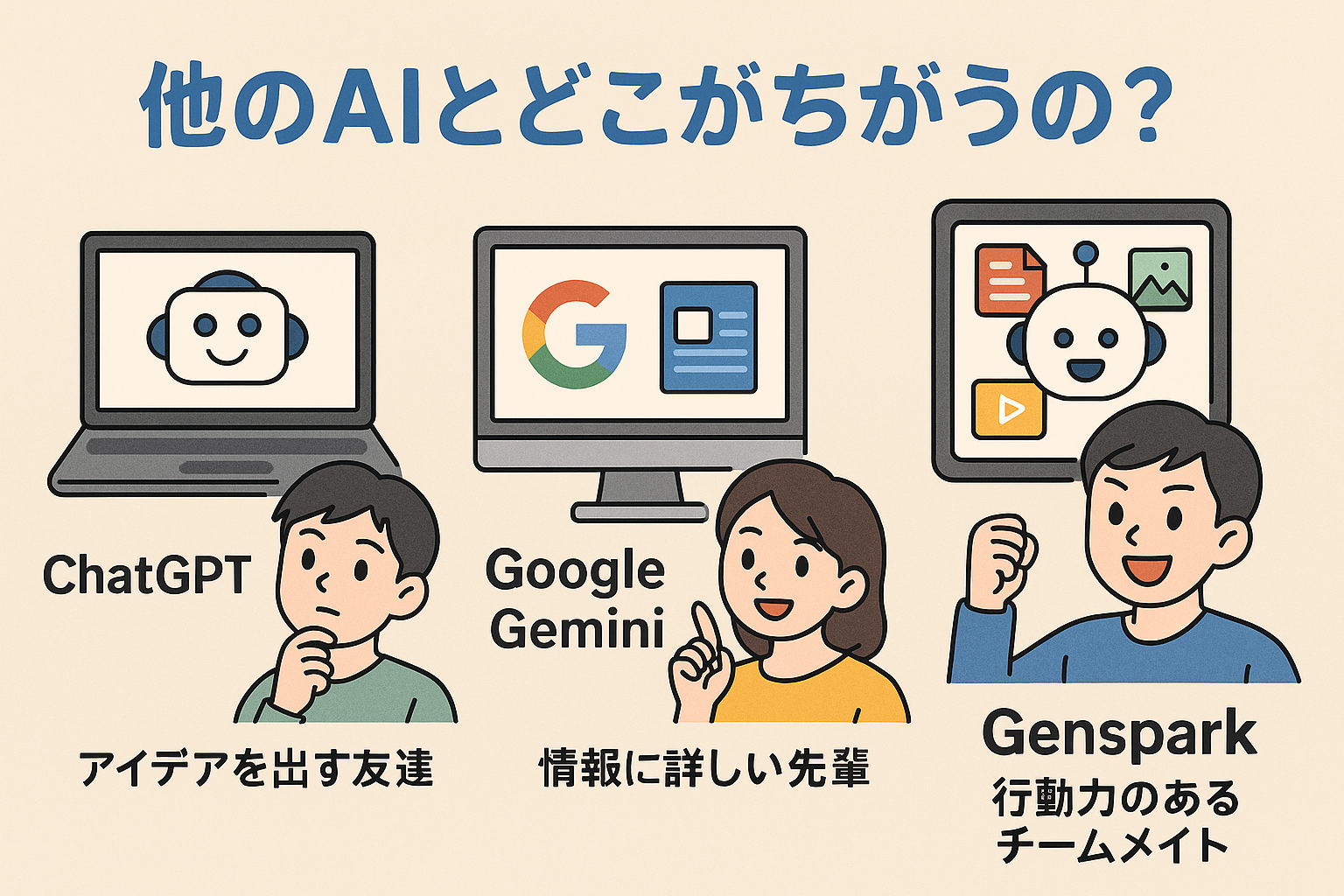

5. 他のAIとどこがちがうの?

Gensparkは、ChatGPTやGoogle GeminiなどのAIとよく比べられますが、目的が少し違います。

・ChatGPT: 会話や文章作成が得意。アイデア出しや学習に向いています。 ・Google Gemini: 検索と最新情報の整理が得意。ニュースや調査に強いです。 ・Genspark: 実際に「成果物を作る」ことが得意。ドキュメント、スライド、デザインなどを完成させます。

つまり、ChatGPTが“アイデアを出す友達”、Geminiが“情報に詳しい先輩”だとすれば、Gensparkは“行動力のあるチームメイト”のような存在です。

6. 値段と上手な使い方のコツ

Gensparkはクレジット制で利用します。無料プランでも毎日200クレジットがもらえるので、まずは気軽に試すことができます。たくさん使いたい場合は、月20ドル前後の有料プランで約10,000クレジットを利用できます。

ただし、動画や画像生成などは多くのクレジットを消費します。たとえば、数秒の動画でも1,000~2,000クレジットかかる場合があります。そのため、まずは無料で試してから有料プランを検討するのが賢い方法です。

上手に使うコツは「具体的に伝える」ことです。たとえば「かわいくて明るいデザイン」や「学校説明会で使えるスライド」といった条件を細かく指示すると、AIがより的確に応えてくれます。

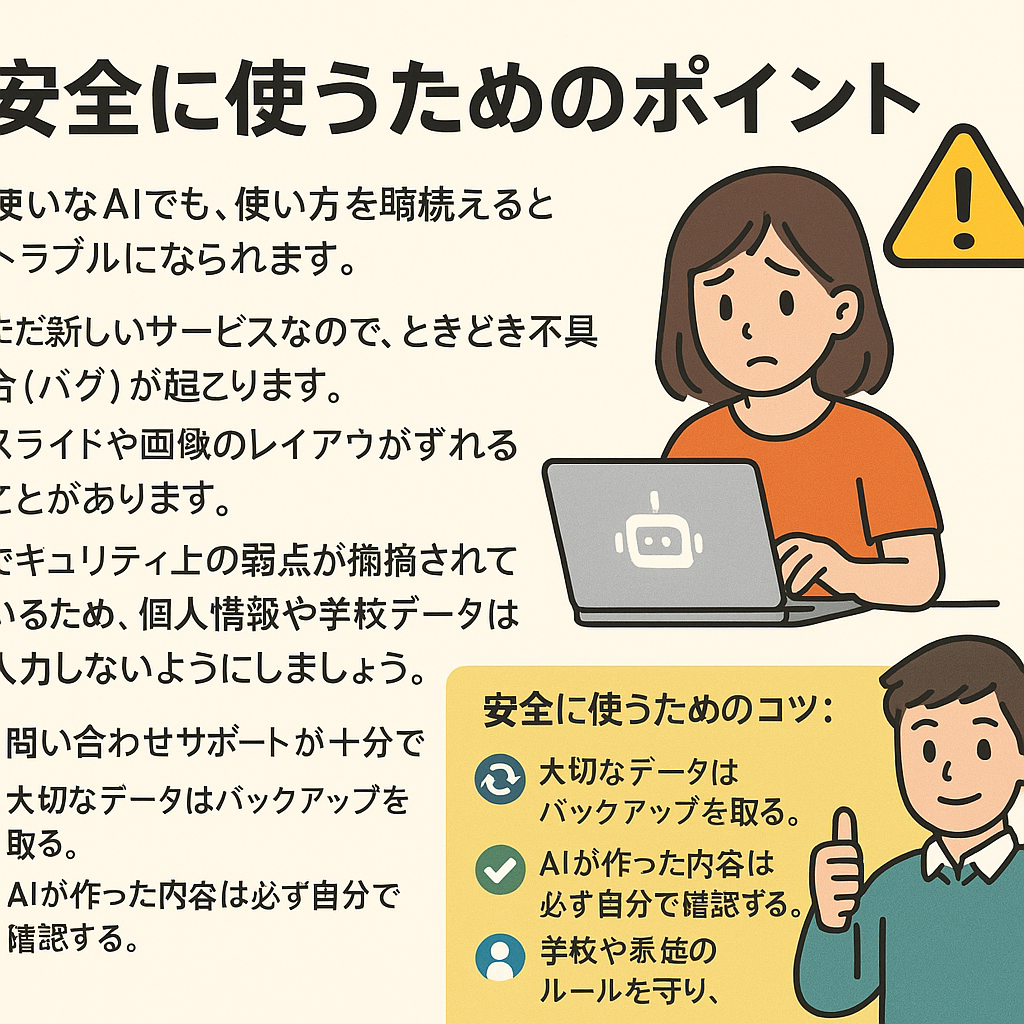

7. 安全に使うためのポイント

便利なAIでも、使い方を間違えるとトラブルにつながります。Gensparkを使うときは次の点に注意しましょう。

・まだ新しいサービスなので、ときどき不具合(バグ)が起こります。 ・スライドや画像のレイアウトがずれることがあります。 ・セキュリティ上の弱点が指摘されているため、個人情報や学校データは入力しないようにしましょう。 ・問い合わせサポートが十分でないことがあります。

安全に使うためのコツ: ・大切なデータはバックアップを取る。 ・AIが作った内容は必ず自分で確認する。 ・学校や家庭のルールを守り、他人の情報を勝手に使わない。

AIは便利ですが、最終判断は人間が行うことが大切です。特にレポート提出などでは、自分の言葉で確認・修正をしましょう。

8. AIと人が協力する未来とは?

GensparkのようなAIが増えることで、学び方や働き方は急速に変化しています。AIは「人の代わりに働くもの」ではなく、「人の苦手を助けるパートナー」として進化しています。

将来、AIは一緒に仕事をする“同僚”のような存在になるかもしれません。人がアイデアを出し、AIが形にする。そんなチームワークの時代が近づいています。

高校生のうちにAIを使いこなす力を身につければ、社会に出たとき大きな武器になります。AIを正しく理解し、上手に使う力が「新しい教養」となる時代です。

9. まとめと学びのヒント

生成ai Gensparkは、「行動するAI」として注目を集めています。文章作成、資料制作、デザインなどをまとめてこなせるのが魅力です。ただし、完璧ではないため、使う側の責任と工夫が必要です。

AIの出力をうのみにせず、自分で内容を確認する習慣を持ちましょう。うまく使えば、学習や創作のスピードを何倍にも高められます。

これからの時代、「AIを使いこなす人」と「AIに使われる人」の差が広がります。この記事をきっかけに、AIを味方にして、自分の未来を切り開く力を育てていきましょう。

【参考リンク】

Genspark公式サイト:https://genspark.ai/

Gensparkブログ:https://genspark.ai/blog

MainFunc公式サイト:https://mainfunc.ai/

コメント