はじめに

生成ai Manusは、ただの会話型AIではなく、自分でタスクを計画して実行する「働くAI」と呼べる存在です。本記事では、高校生にも理解できるように、その仕組みやできること、強みと弱み、料金や使い方の工夫、未来の展望までをわかりやすく解説します。AIに詳しくなくても、「生成ai ManusってどんなAI?」が一通り理解できる内容になっています。

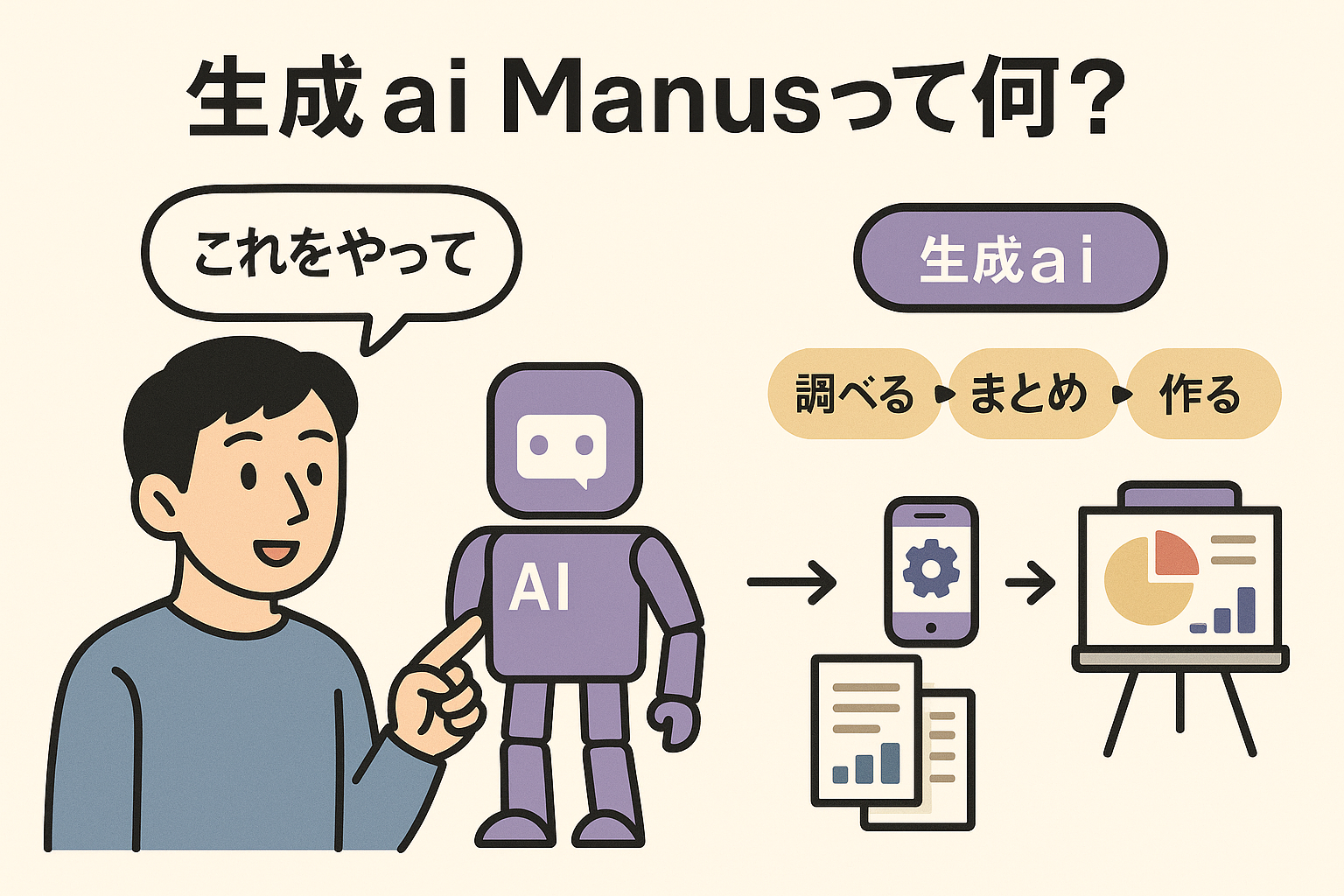

1. 生成ai Manusって何?

生成ai Manusは、人間が「これをやって」と指示すると、その指示を小さな作業に分け、順番を決めて進めていくAIです。普通のチャットAIは質問に答えたり文章を書いたりすることが中心ですが、Manusはさらに進んで「調べる」「まとめる」「作る」といった作業を実際にこなし、成果物を返します。例えば、調査内容をレポートにまとめたり、簡単なアプリを作ったり、プレゼン資料を完成させることが可能です。

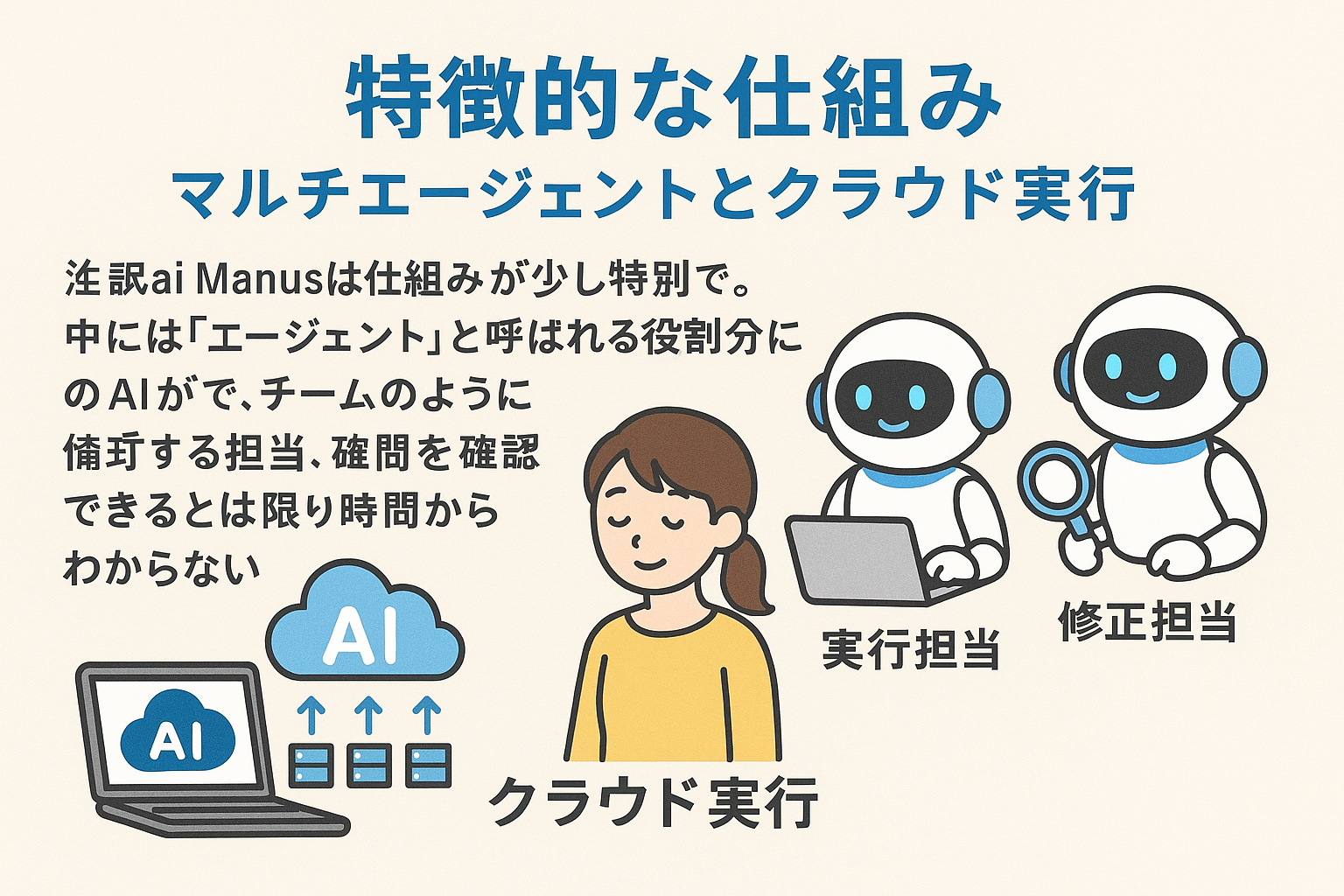

2. 特徴的な仕組み マルチエージェントとクラウド実行

生成ai Manusは仕組みが少し特別です。中には「エージェント」と呼ばれる役割分担のAIがいて、チームのように協力します。計画を立てるプランナー、実行する担当、結果を確認して修正する担当がそれぞれ機能します。作業はクラウド上の仮想コンピュータで行われるため、ユーザーがパソコンを閉じても裏で作業を継続できます。ただし、その分処理には時間がかかることもあり、結果がすぐに出るとは限りません。

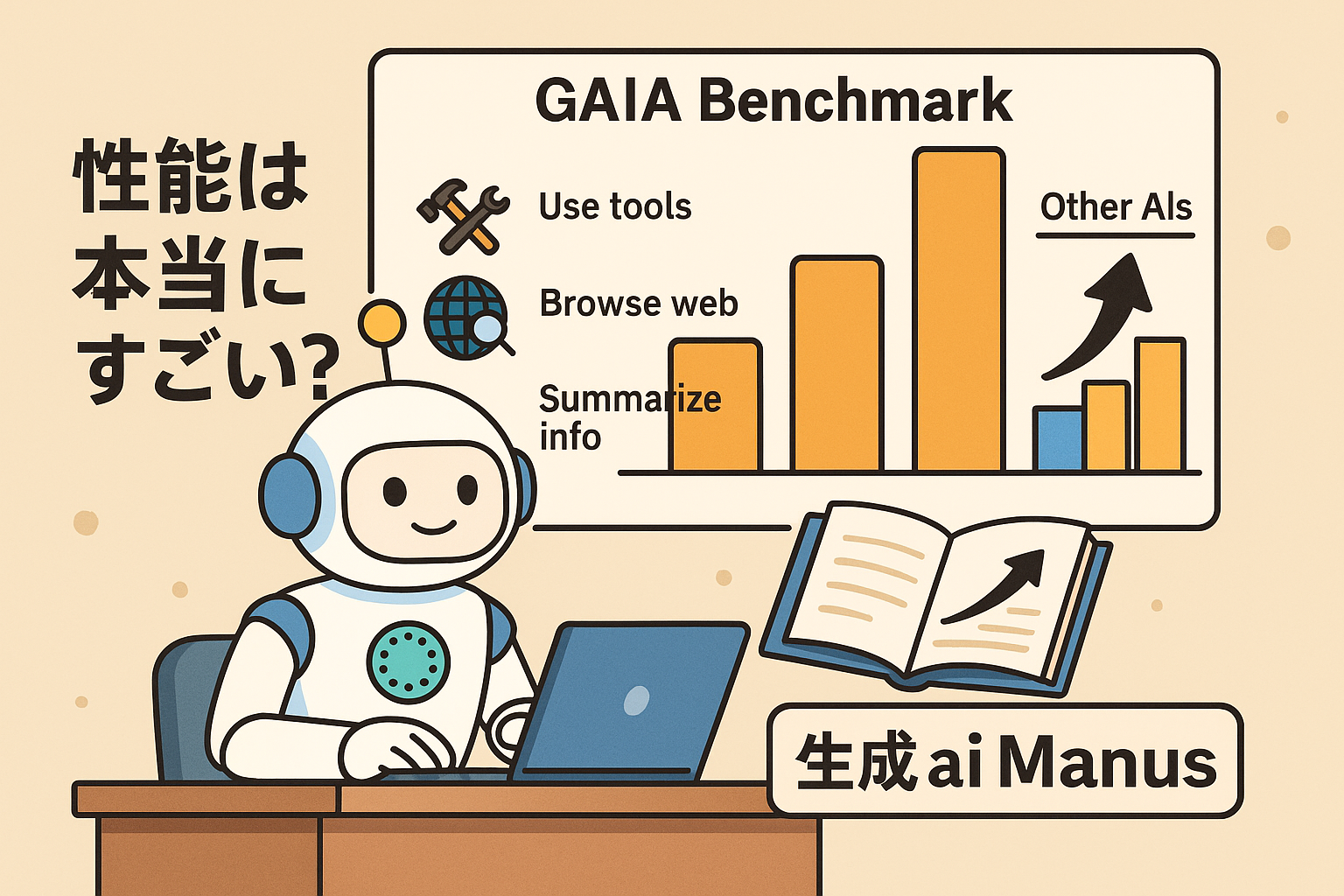

3. 性能は本当にすごい? ベンチマークでの結果

生成ai Manusは、AIの力を試す特別なテスト「GAIAベンチマーク」で高い成績を出しています。このテストは、単なる会話力ではなく「道具を使う力」「ウェブを調べる力」「情報をまとめる力」を測定します。その結果、Manusは特に難しいタスクで他のAIを大きく上回るスコアを出しました。これは単に文章を作るだけでなく、複雑な流れを最後までやり切る力を持っていることを示しています。

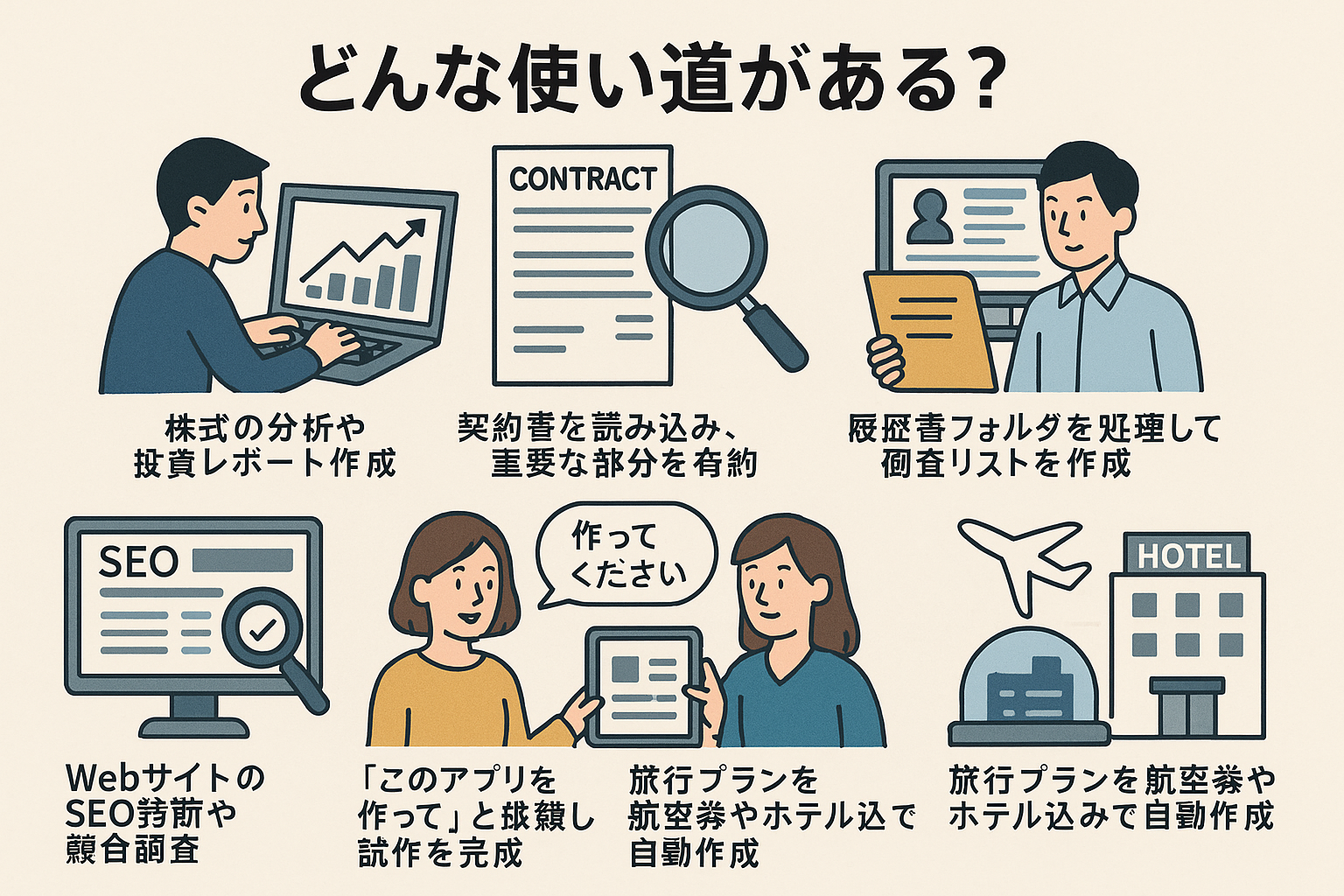

4. どんな使い道がある?

実際に報告されている使い方を紹介します。

-

株式の分析や投資レポート作成

-

契約書を読み込み、重要な部分を要約

-

履歴書フォルダを処理して候補者リストを作成

-

WebサイトのSEO診断や競合調査

-

「このアプリを作って」と依頼し試作品を完成

-

旅行プランを航空券やホテル込みで自動作成

-

難しいテーマについて調査してレポートをまとめる

こうした作業は人間が何時間もかけて行うものでしたが、生成ai Manusはそれを短縮する可能性があります。

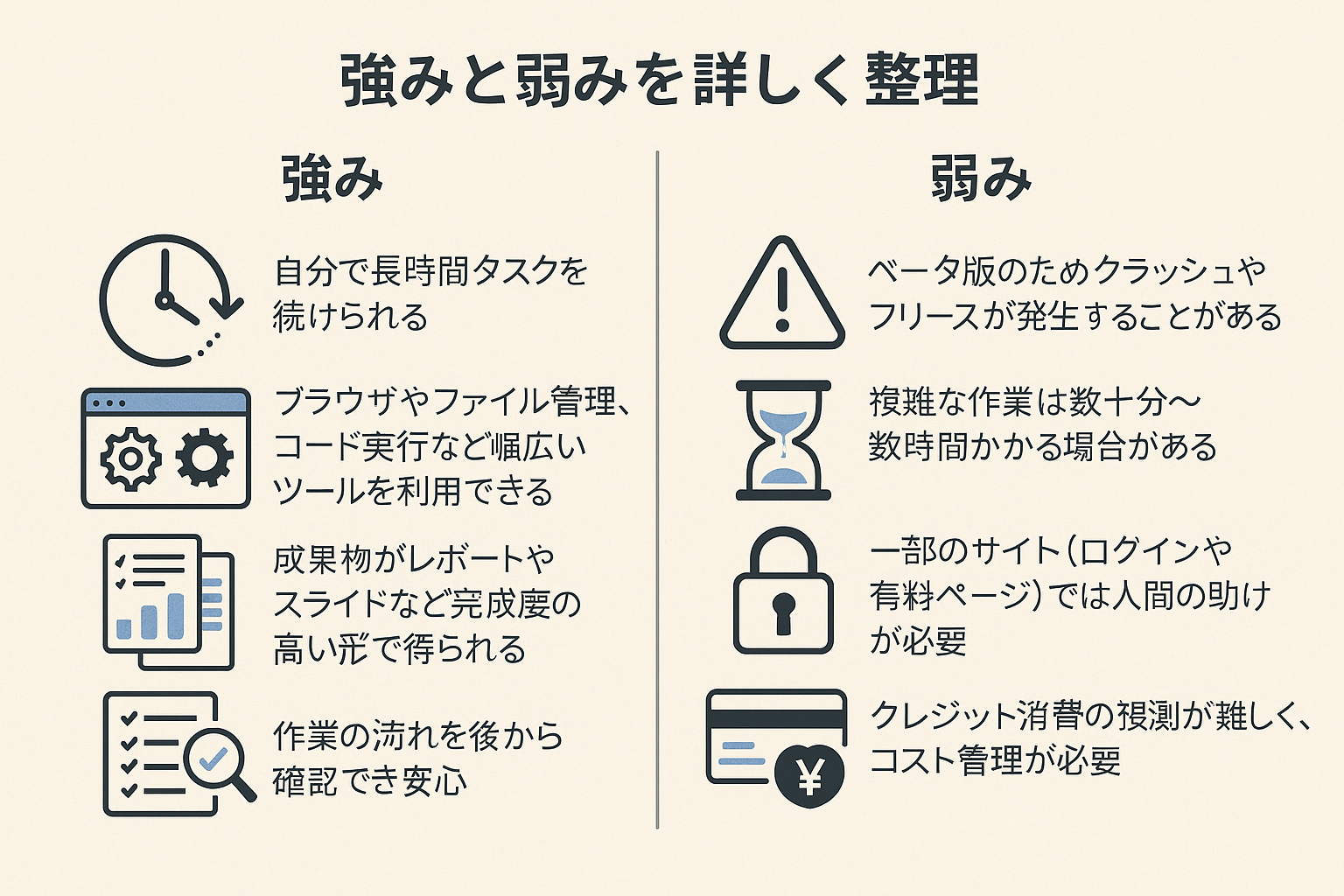

5. 強みと弱みを詳しく整理

強み

-

自分で長時間タスクを続けられる

-

ブラウザやファイル管理、コード実行など幅広いツールを利用できる

-

成果物がレポートやスライドなど完成度の高い形で得られる

-

作業の流れを後から確認でき安心

弱み

-

ベータ版のためクラッシュやフリーズが発生することがある

-

複雑な作業は数十分〜数時間かかる場合がある

-

一部のサイト(ログインや有料ページ)では人間の助けが必要

-

クレジット消費の予測が難しく、コスト管理が必要

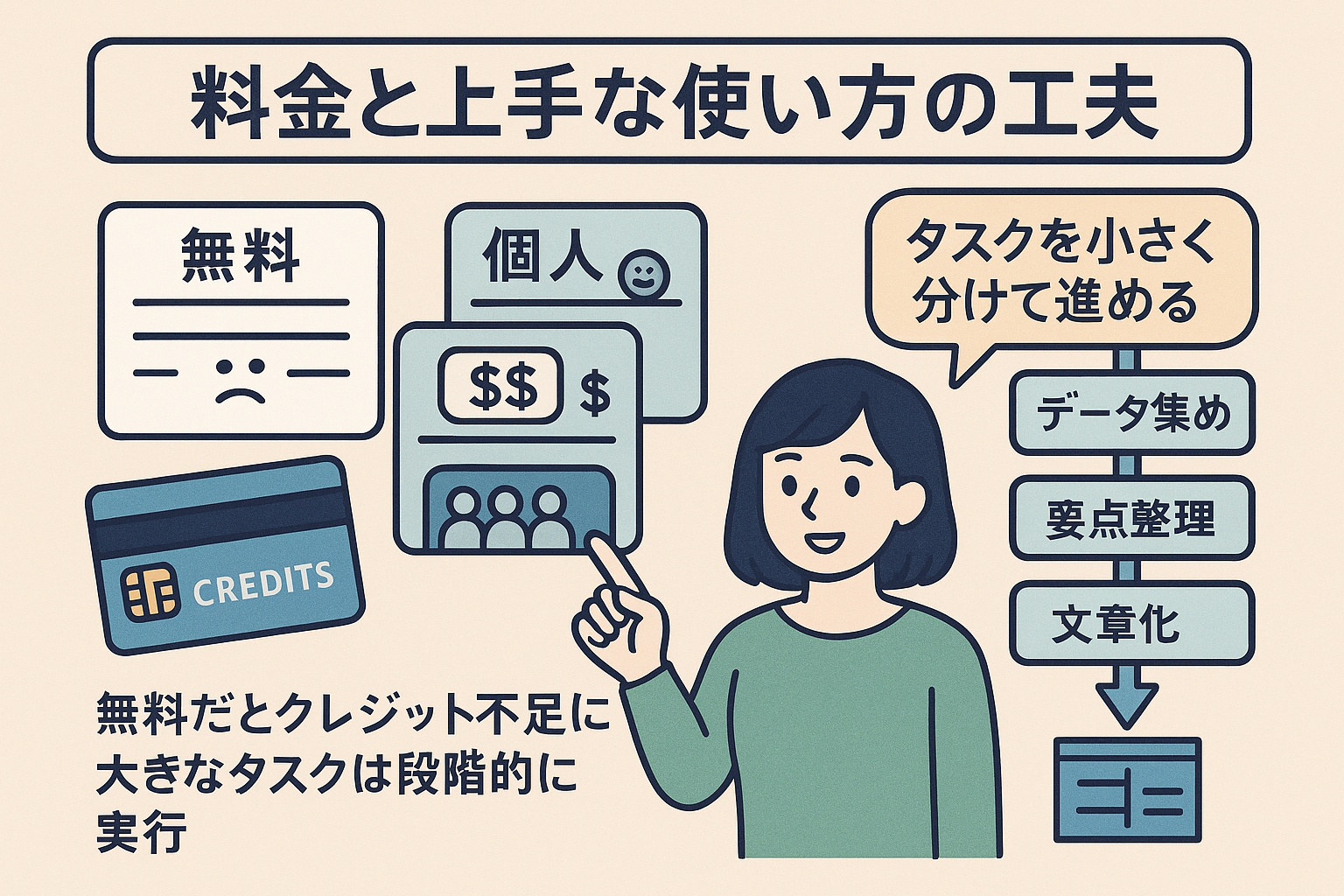

6. 料金と上手な使い方の工夫

料金プランは個人からチームまで用意されており、月額制とクレジット制が組み合わされています。無料でも少しは使えますが、本格利用ではクレジット不足になりやすいです。効率的な使い方のコツは、大きなタスクを小さく分けて進めることです。例えば「レポート全体を一気に作らせる」のではなく、「データ集め→要点整理→文章化→図表追加」と段階的に実行させると、エラーが減り効率も向上します。

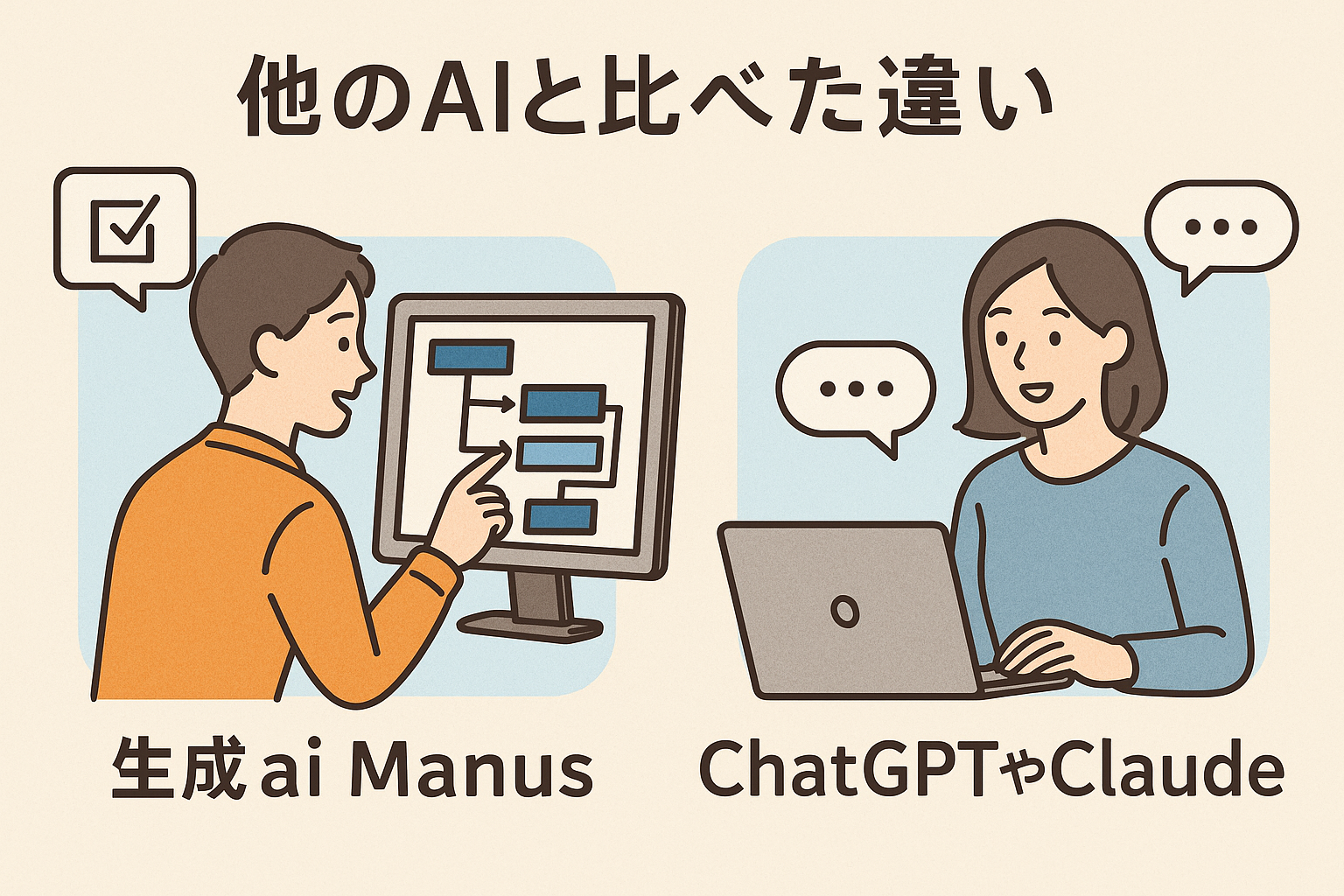

7. 他のAIと比べた違い

生成ai Manusは最初から「タスクをこなすAI」として設計されています。一方、ChatGPTやClaudeのような有名AIは会話型としてスタートし、後からタスク実行機能を追加しました。そのため、Manusは複雑なプロジェクトを丸ごと任せるのに強く、他のAIは短いやり取りや即時回答に強いという違いがあります。

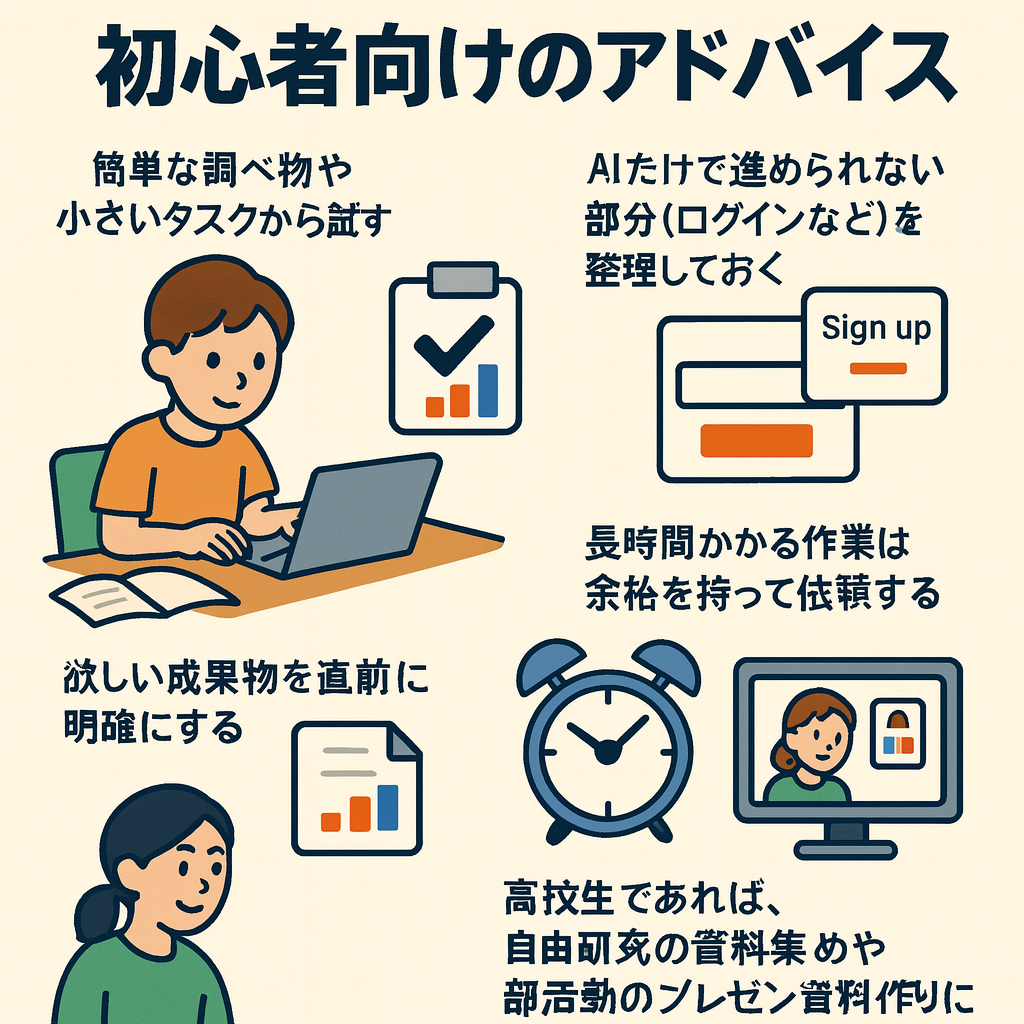

8. どうやって始める? 初心者向けのアドバイス

-

簡単な調べ物や小さいタスクから試す

-

欲しい成果物を事前に明確にする

-

AIだけで進められない部分(ログインなど)を整理しておく

-

長時間かかる作業は余裕を持って依頼する

-

最終成果は必ず人間が確認して活用する

高校生であれば、自由研究の資料集めや部活動のプレゼン資料作りに活用すると、便利さを実感できるでしょう。

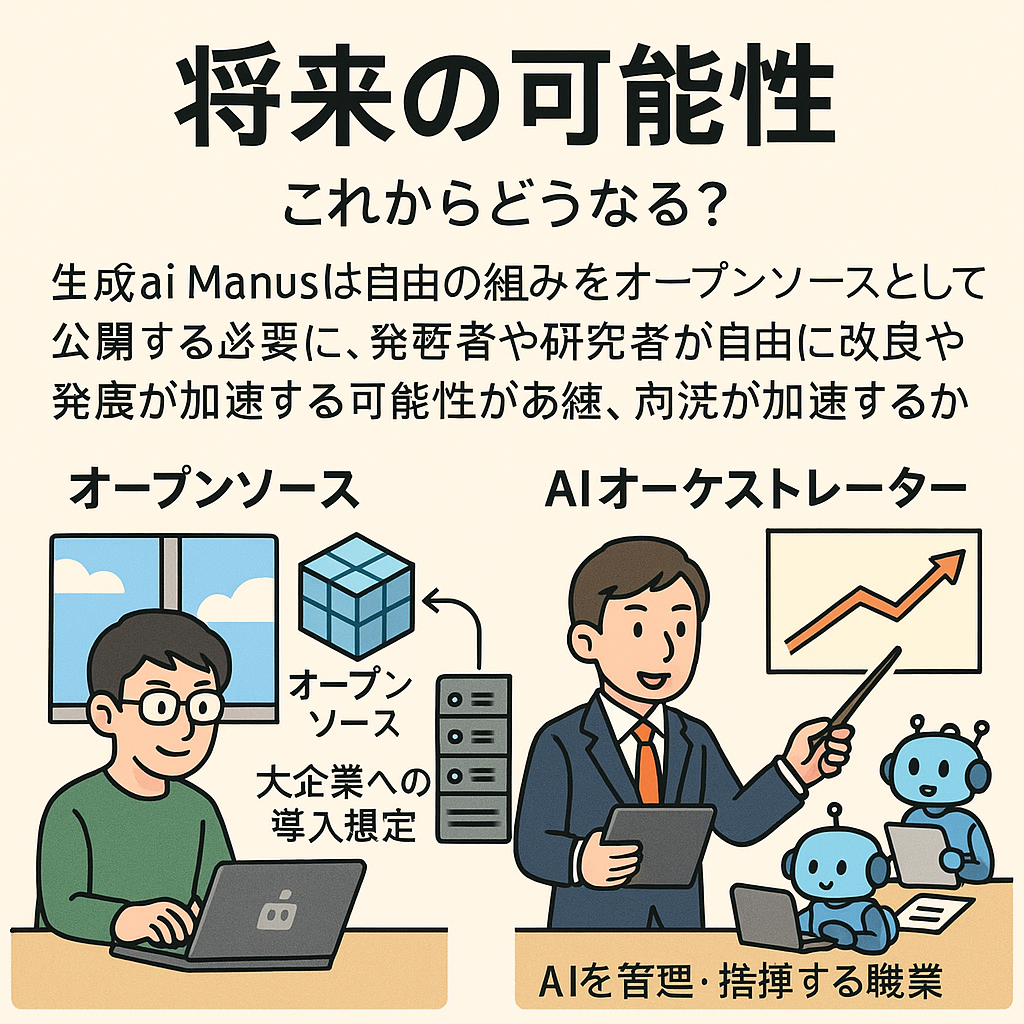

9. 将来の可能性 これからどうなる?

生成ai Manusは今後、一部の仕組みをオープンソースとして公開すると発表しています。これにより、開発者や研究者が自由に改良でき、発展が加速する可能性があります。また、企業向け機能も追加され、大企業が業務に導入する未来も想定されます。その中で、人がAIを管理・指揮する「AIオーケストレーター」という新しい職業が生まれるかもしれません。これはAIを効率的に動かすプロジェクトマネージャーのような役割で、将来のキャリアにも直結しそうです。

10. まとめ 生成ai Manusと未来の学び方・働き方

生成ai Manusは、ただ質問に答えるAIではなく、実際に仕事をこなすAIです。安定性には課題が残るものの、工夫次第で大きな助けになります。高校生のみなさんも「自分がAIに任せたい作業は何だろう?」と考えてみると、未来の働き方や学び方をイメージしやすくなるでしょう。

【内部リンク/外部リンク】

公式サイト https://manus.ai/

ドキュメント https://docs.manus.ai/

【よくある質問】

Q. どんな作業に向いていますか?

A. 時間はかかりますが、調査やまとめが必要な仕事に向いています。学校の研究課題やレポート準備に活用できます。

Q. 安全面は大丈夫ですか?

A. 作業はクラウドの安全な環境で行われるため、基本的に安心です。ただし、個人情報やパスワードを扱う際は注意が必要です。

Q. お金はどうやって節約できますか?

A. タスクを分けて効率的に使うのがコツです。失敗しても被害が少なくなるよう計画を立てましょう。

【CTA】

まずは簡単なタスクから試してみましょう。AIと一緒に作業を進める体験は、未来の学び方や働き方を考えるきっかけになります。

コメント