はじめに

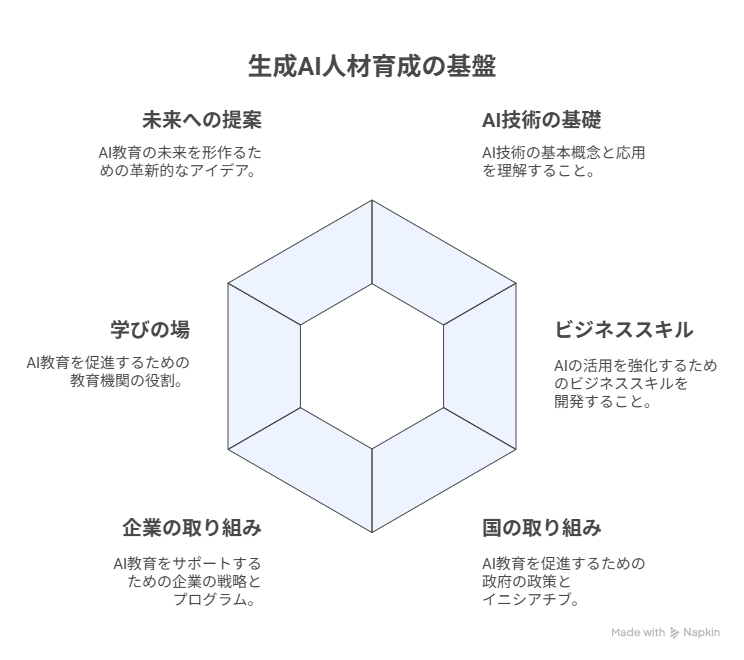

高校生にも理解しやすいように、生成AI人材育成の重要性、AI技術の基礎、ビジネススキルとの組み合わせ、国や企業の取り組み、学びの場、そして未来に向けた提案を解説します。AIを正しく使いこなし、未来の働き方や学び方を豊かにするためのガイドとして、ぜひご活用ください。

1. 生成AI人材育成とは?

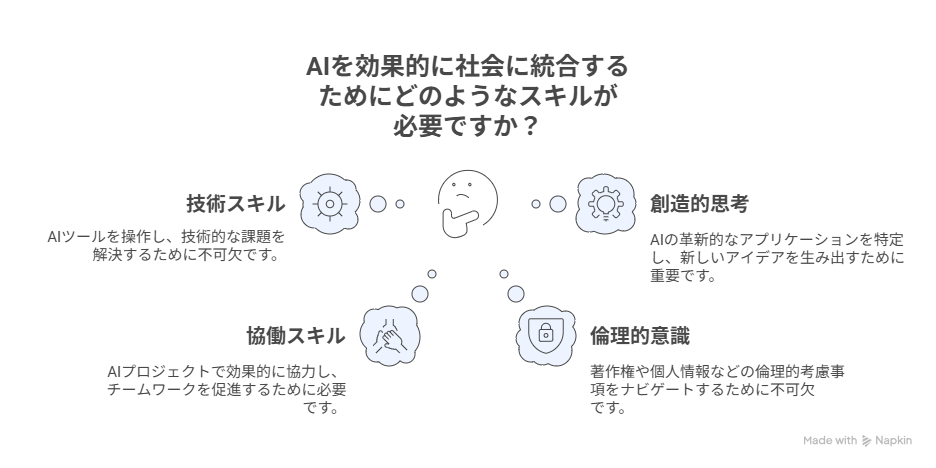

生成AI人材育成とは、AIを正しく使いこなせる人を育てることです。これからの社会では、AIを使えるかどうかが重要であり、働き方や学び方そのものが大きく変化していきます。単にコンピューターの知識を持つだけでなく、AIを社会に役立てる方法を考える力が必要です。例えば医療や教育、工場やデザインなどにAIを導入する場合、人間が「AIにどの役割を任せるか」を判断する必要があります。そのため、技術だけでなく柔軟な発想力や協働力も重要です。さらに、著作権や個人情報を守るといったルールを意識することも欠かせません。

2. AI技術とプロンプトエンジニアリング

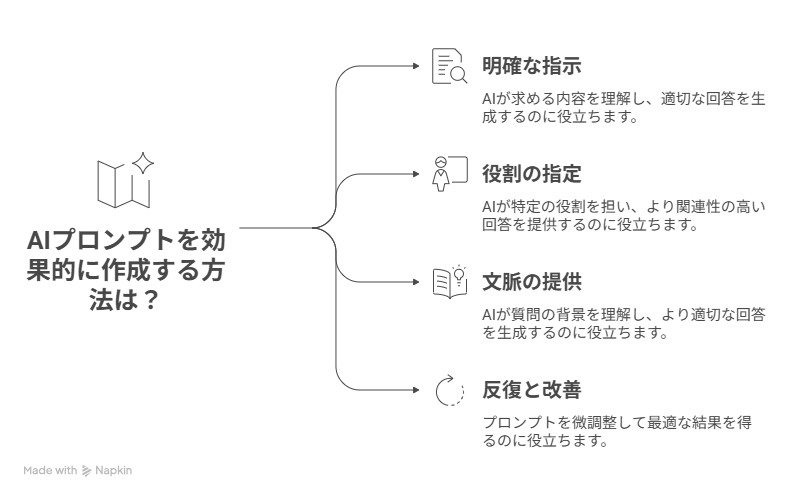

AIを使うには、Pythonなどのプログラミング言語や機械学習の仕組みを理解していると役立ちます。これらはAI活用の基盤となります。加えて注目されているのが「プロンプトエンジニアリング」です。これはAIに質問や指示を出すときに、わかりやすく工夫する技術です。例えば「自由研究のテーマを教えて」と聞くより、「高校生でもできる科学実験のテーマを3つ教えて、必要な道具もリストにして」と聞くほうが、実用的な答えが得られます。こうした工夫はこれからますます大切なスキルになります。

プロンプトエンジニアリングは、AIとのコミュニケーションを円滑にするための重要な技術です。具体的には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

-

明確な指示: AIに求める内容を具体的に記述します。曖昧な表現は避け、具体的なキーワードや条件を含めることが重要です。

-

役割の指定: AIに特定の役割を与えることで、より適切な回答を得られます。例えば、「あなたは高校の先生です。生徒にわかりやすく説明してください」のように指示します。

-

文脈の提供: AIが理解しやすいように、質問の背景や関連情報を提供します。これにより、AIはより適切な文脈で回答を生成できます。

-

反復と改善: 最初のプロンプトで満足のいく結果が得られない場合は、プロンプトを修正し、再度試してみます。反復的な改善を通じて、最適なプロンプトを見つけ出すことが重要です。

3. ビジネススキルと正しいAIの使い方

AIを扱う技術力だけでは十分ではありません。どんな問題を解決するのか、どんな仕事にAIを取り入れるのかを考える力も必要です。例えば、勉強を効率よく進める方法を考えるときに、AIに学習計画を作らせたり難しい内容をかみくだいて説明させたりできます。ただし、AIに頼りすぎず自分の判断を加えることが大切です。また、AIが不公平な答えを出さないようにすることや、個人情報を守ることも重要です。「便利さ」と「安全さ」をバランスよく意識することが、安心してAIを活用するための基本です。

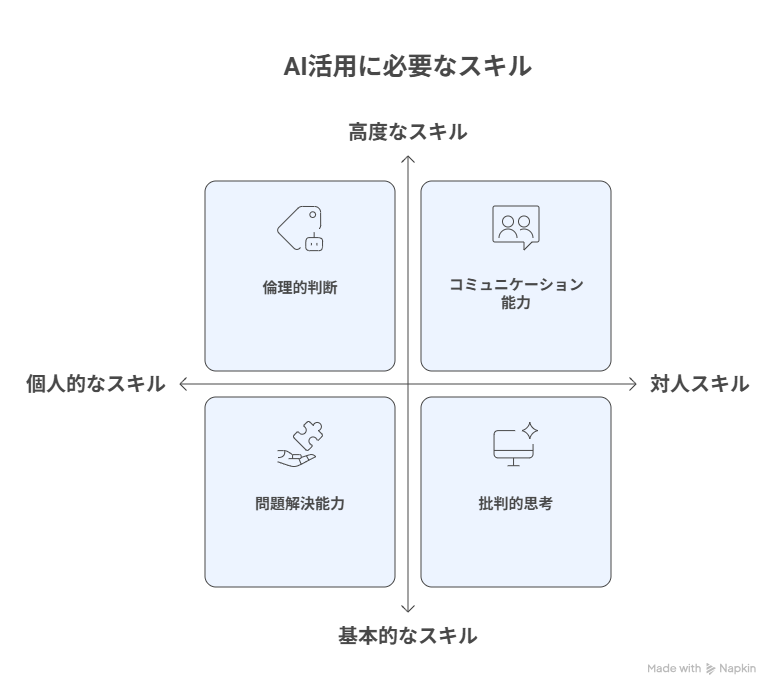

AIをビジネスで活用するためには、以下のスキルが重要になります。

-

問題解決能力: AIを使って解決すべき課題を特定し、具体的な解決策を考案する能力。

-

批判的思考: AIが生成した情報を鵜呑みにせず、その妥当性や信頼性を評価する能力。

-

倫理的判断: AIの利用が社会に与える影響を考慮し、倫理的な観点から適切な判断を下す能力。

-

コミュニケーション能力: AIの専門家でなくても、AIの可能性や限界を理解し、他の人にわかりやすく説明する能力。

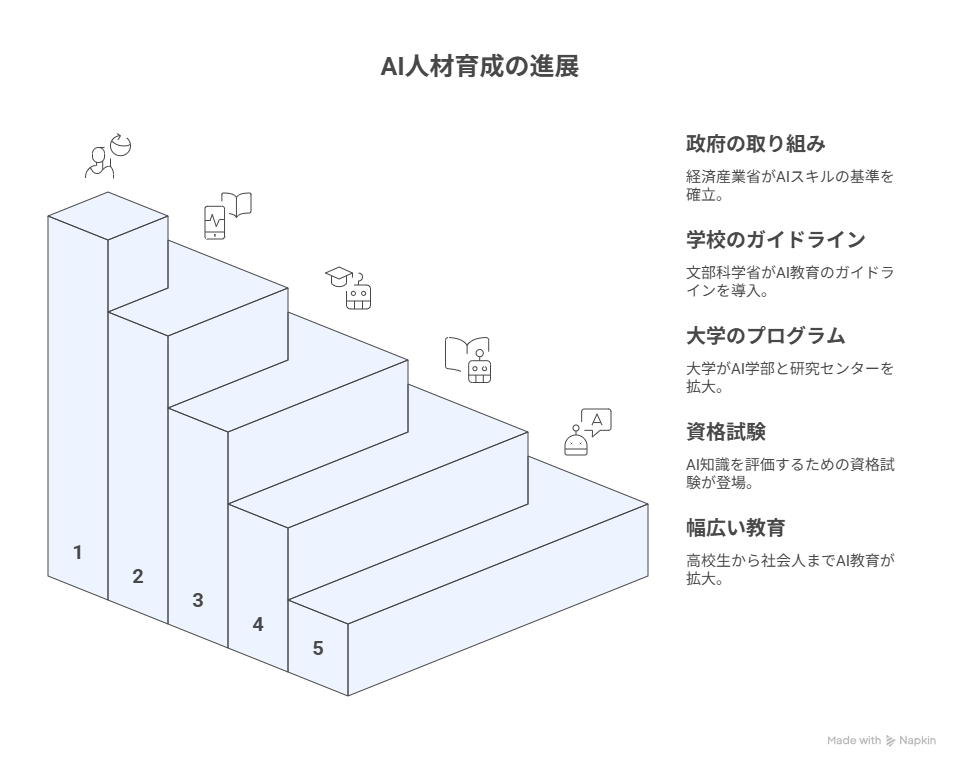

4. 国や学校の取り組み

日本政府や学校もAI人材育成に力を入れています。経済産業省は企業向けに必要なAIスキルの基準を整理しています。文部科学省は小中高校でのAI活用に関するガイドラインを出し、徐々に全国へ広げています。大学ではAIを専門的に学べる学部や研究センターが増え、資格試験と結びついた講座も登場しています。例えば「G検定」や「E資格」は、AIの知識を体系的に学べる資格試験であり、将来のキャリアにもつながります。これらにより、高校生から社会人まで幅広い層がAIを学ぶ環境が整いつつあります。

5. 企業の具体的な取り組み

日本の大企業もAI人材育成を進めています。パナソニックは社員全員がAIを使えるように専用ツールを導入し、業務効率を大幅に改善しました。ソフトバンクは「社内大学」を作り、AIを共通の知識として学ぶ仕組みを整えています。NTTグループは社員のスキルに応じた段階的な研修を行い、入門から専門まで幅広く対応しています。これらの取り組みは、効率化だけでなく「人間がより創造的な仕事に集中できる環境」をつくることにつながっています。

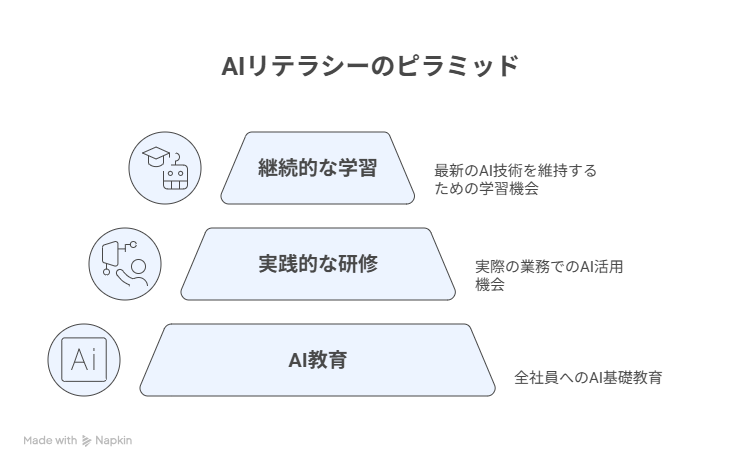

これらの企業の取り組みから、以下のポイントが学べます。

-

全社員へのAI教育: 特定の部署だけでなく、全社員がAIの基礎知識を習得することで、組織全体のAIリテラシーが向上します。

-

実践的な研修: 座学だけでなく、実際の業務でAIを活用する機会を提供することで、社員はより実践的なスキルを習得できます。

-

継続的な学習: AI技術は常に進化しているため、継続的な学習機会を提供することで、社員は最新の知識を維持できます。

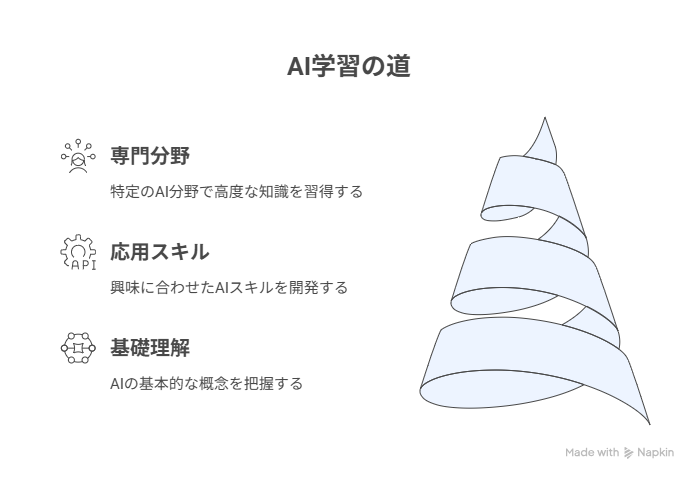

6. 学びの場と個人の成長

AIを学べる場所は大学や専門学校に限りません。オンライン講座や動画教材を使えば、自宅から最新の知識を学べます。海外大学のオンラインコースを受講することも可能です。また、Discordなどのコミュニティで仲間と学ぶことも増えています。学び方としては、①基礎を理解する、②自分の興味に合わせた応用スキルを学ぶ、③専門分野で深める、という流れが効果的です。例えば、まずAIを日常的に試し、その後プログラミングやモデルの仕組みを学ぶと、ステップごとの成長を実感しやすくなります。

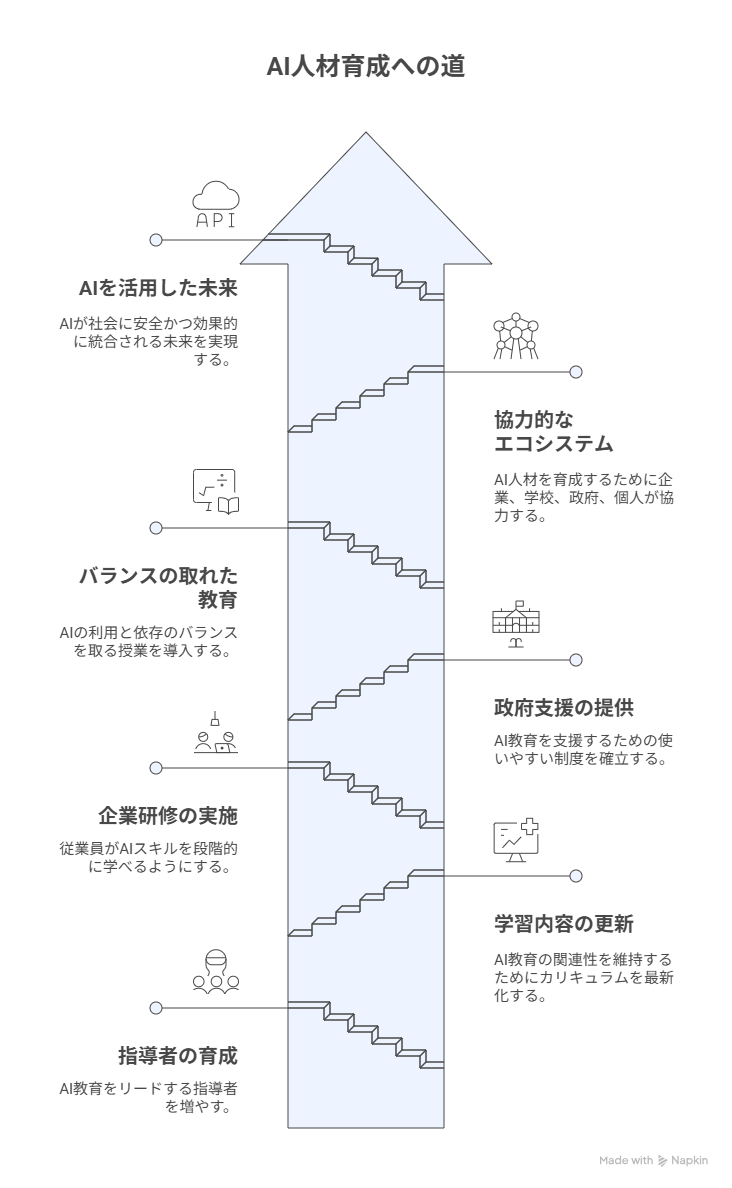

7. 未来に向けた提案

今後さらにAI人材を育てるためには、指導者を増やし、学習内容を最新化することが必要です。企業は社員が段階的に学べる研修を整え、国は使いやすい支援制度を用意することが重要です。学校では「AIを便利に使う」ことと「AIに依存しすぎない」ことを両立させる授業が求められます。最終的には、企業・学校・国・学ぶ個人が協力し合い、AI人材を育てる仕組みを築くことが大切です。これにより、AIを安心して活用できる社会が生まれ、未来の働き方や学び方の可能性が大きく広がるでしょう。

コメント