メタディスクリプション

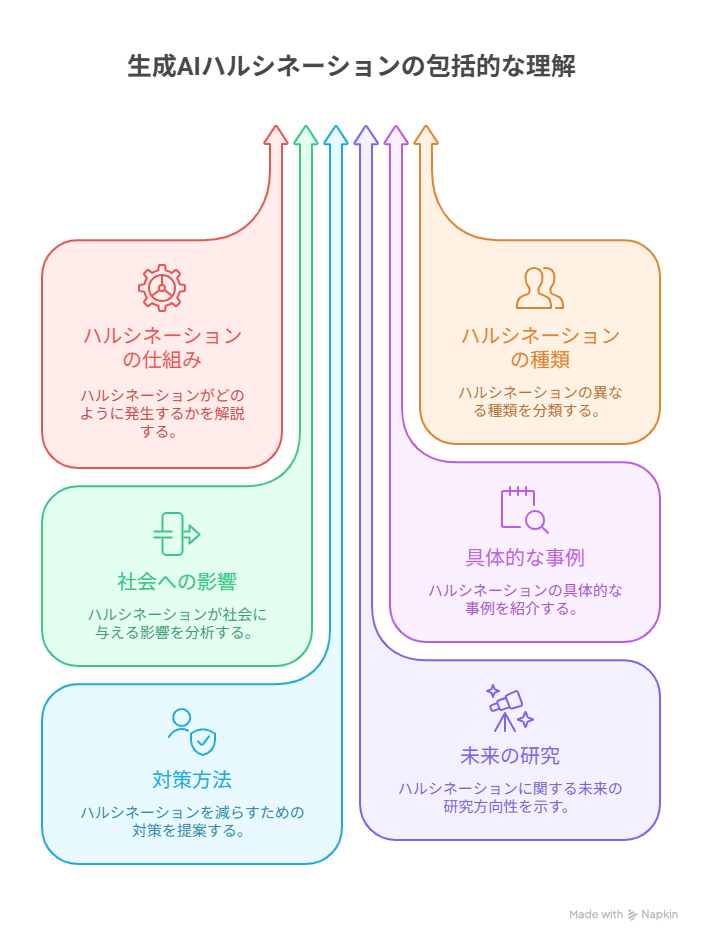

生成AIハルシネーションとは何かを高校生でも理解できるように説明し、その仕組み、種類、社会への影響、具体的な事例、対策方法、未来の研究などをわかりやすく整理しました。学習や調べ学習にも役立ちます。

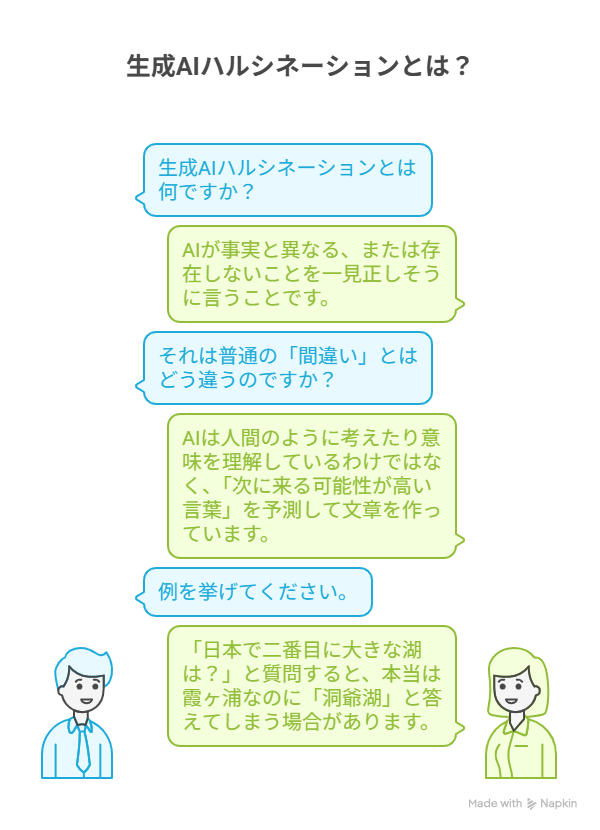

1. 生成AIハルシネーションとは何か

生成AIハルシネーションとは、AIが一見正しそうな文章を作っても、実際には事実と違ったり存在しないことを言ってしまう現象です。これは普通の「間違い」とは少し違います。AIは人間のように考えたり意味を理解しているわけではなく、「次に来る可能性が高い言葉」を予測して文章を作っています。そのため、もっともらしいけれど根拠のない文章が生まれてしまうのです。

例えば「日本で二番目に大きな湖は?」と質問すると、本当は霞ヶ浦なのに「洞爺湖」と答えてしまう場合があります。これがハルシネーションの一例です。

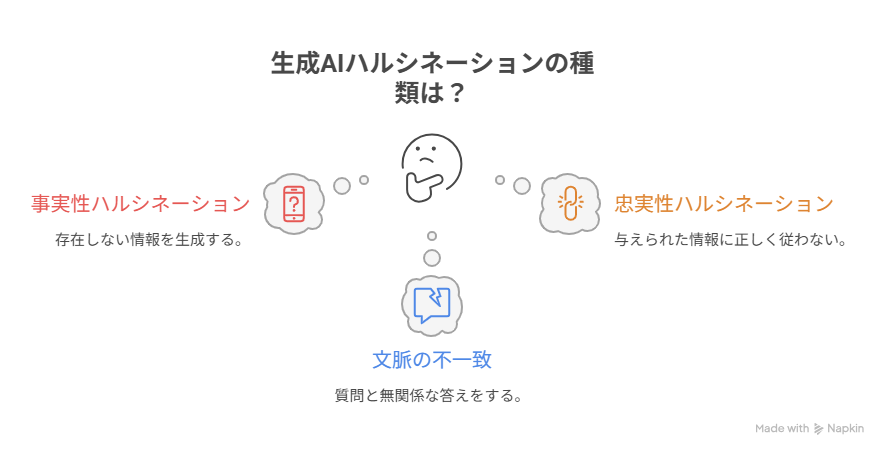

2. ハルシネーションの種類

ハルシネーションは大きく分けていくつかのタイプがあります。

-

事実性ハルシネーション:存在しない情報を作り出すタイプです。例:「日本で一番大きい湖は琵琶湖の2倍の大きさがある」。

-

忠実性ハルシネーション:与えられた情報に正しく従わないタイプです。例:資料に「ワクチンは承認された」とあるのに「却下された」と要約してしまう。

-

文脈の不一致:質問と無関係な答えをする、あるいは会話の途中で前に言ったことと矛盾する内容を返す。

このように種類が多いため、単純な「間違い」と区別することが大切です。

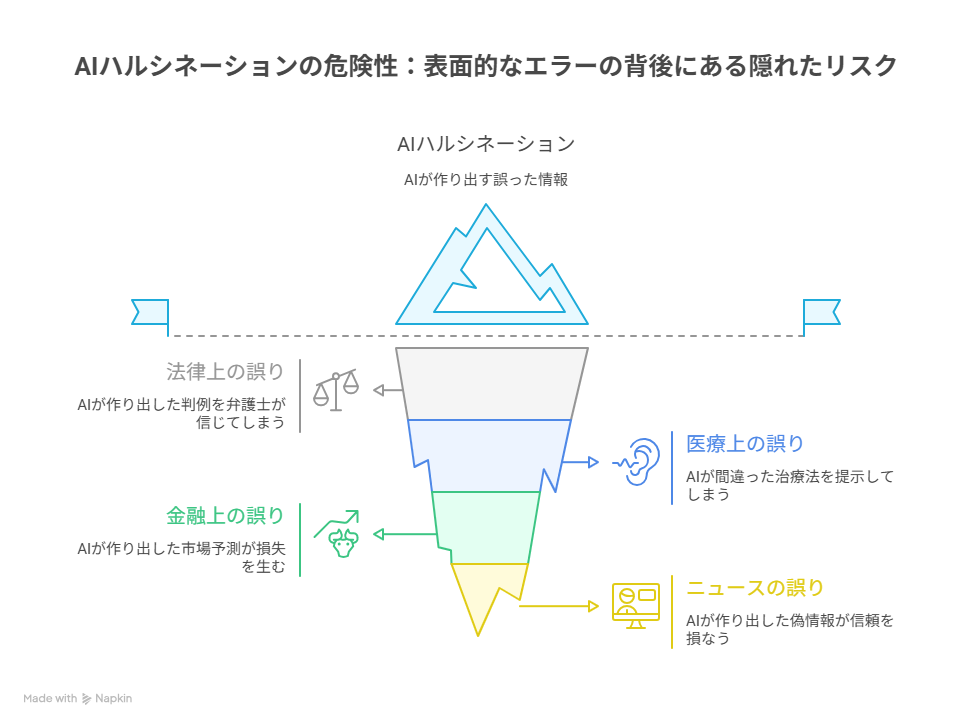

3. 社会におけるハルシネーションの問題

ハルシネーションは単なるエラーではなく、社会に深刻な影響を与えることがあります。

-

法律:存在しない判例をAIが作り、弁護士が信じてしまうケースがあります。実際に海外では弁護士が罰金を受けた事例もあります。

-

医療:間違った薬や治療法を提示してしまうと、患者の命にかかわる危険なミスにつながります。

-

金融:ありもしない市場予測や株価情報が使われると、大きな損失を生む危険があります。SNSで偽情報が広がり、株価が変動した実例もあります。

-

ニュース:AIが作った偽情報が拡散すると、人々が「どれが本当か」分からなくなり、情報社会の信頼性が失われます。

4. ハルシネーションを減らす工夫

ハルシネーションを完全になくすことは難しいですが、減らす方法はいくつかあります。

-

プロンプトエンジニアリング:AIに質問するとき、できるだけ具体的に指示を出す方法です。例:「NASAが発表した2023年の火星探査ミッションについて公式レポートを基に説明してください」。

-

検索拡張生成(RAG):AIが外部のデータベースや信頼できるウェブサイトを参照して答える仕組みです。これにより「AIが勝手に作った答え」ではなく「実際の情報に基づいた答え」に近づきます。

-

追加学習や強化学習:特定分野のデータを学習させたり、人間の評価をもとに改善する方法です。

-

推論方法の工夫:AIの答えを選ぶ仕組みを調整することで、誤った答えを出しにくくする方法もあります。

これらを組み合わせることで、ハルシネーションを大幅に減らせます。

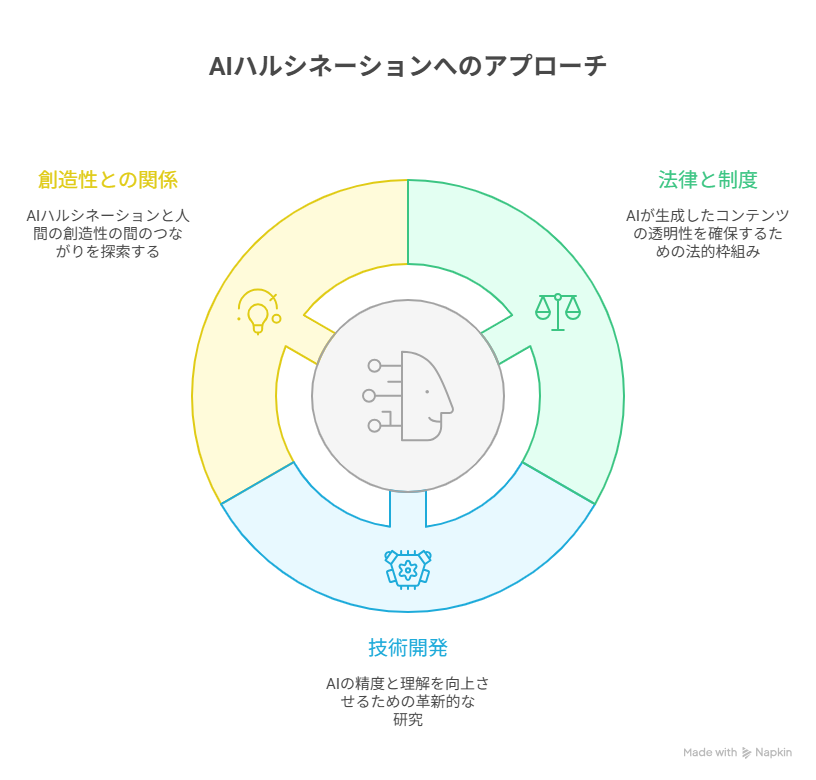

5. 未来の研究とルール作り

ハルシネーションを抑えるには技術面だけでなく、社会的なルールも必要です。

-

法律と制度:EUではAIに関する法律が整備され、AIが生成した情報であることを明示することが義務づけられています。

-

技術開発:「ニューロシンボリックAI」という研究では、AIのデータ予測能力と論理的思考を組み合わせて、より正確な答えを出そうとしています。また、因果関係を正しく理解させる研究も進められています。

-

創造性との関係:一部の研究者は、ハルシネーションを人間の創造性に似た側面と捉えています。小説や絵のアイデアを出すときには、事実と違う発想が役立つこともあるからです。

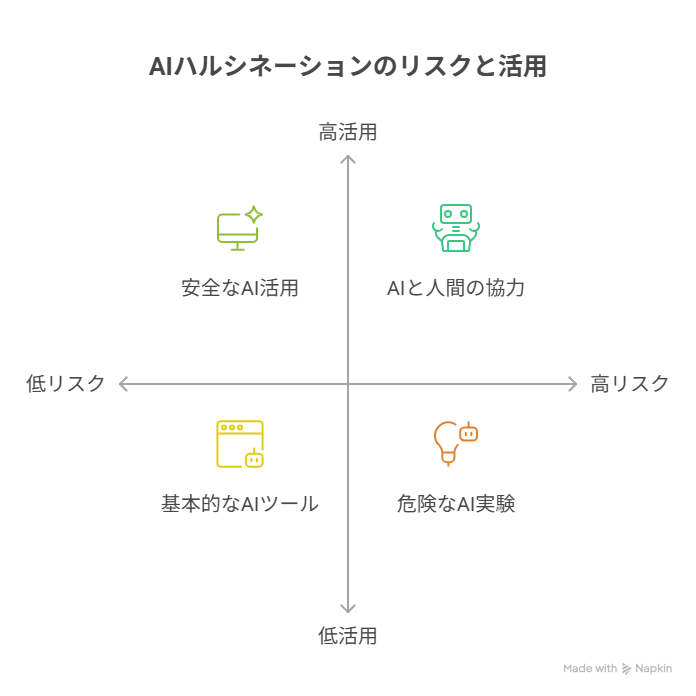

まとめ

生成AIハルシネーションは避けられない問題ですが、工夫すればリスクを減らし、安全に活用できます。AIと人間が協力すれば、危険を避けつつ便利な力を発揮できます。これからの社会では「AIをどう正しく使うか」がとても大切です。高校生のみなさんも、この知識を持つことで未来の情報社会を理解し、賢くAIを使えるようになるでしょう。

コメント