はじめに

日本は地震・台風・豪雨など多くの自然災害にさらされる災害大国です。阪神・淡路大震災(1995)や近年頻発する線状降水帯の豪雨は、私たちの暮らしに大きな被害をもたらしてきました。

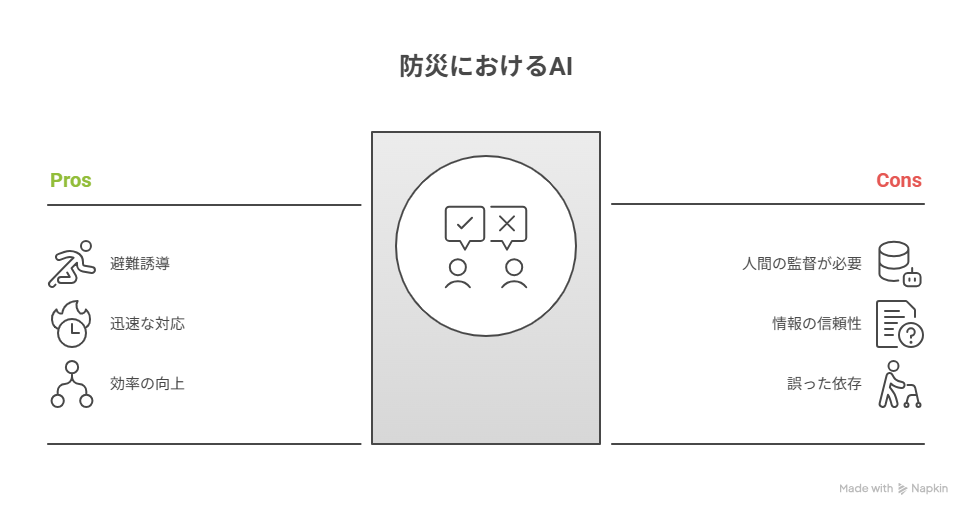

こうした現状を変える切り札として注目されているのが AI(人工知能)、とりわけ文章・画像・音声などを“新しく生み出す” 生成AI です。生成AIは、必要な情報を速く・分かりやすく・一人ひとりに合わせて届ける力を持っています。

本ガイドでは、授業でAIに触れ始めた高校生が「なぜ・どのように生成AIが防災に役立つのか」を理解できるよう、国内事例・課題・学びのヒントまでをコンパクトにまとめました。

1. なぜAIが防災に必要か

1‑1 “速い判断”が命を守る

地震や津波、豪雨などの緊急時は、**「どれだけ早く正しい行動を選べるか」**が生死を分けます。しかし発災直後は情報が錯綜し、誤情報も飛び交います。

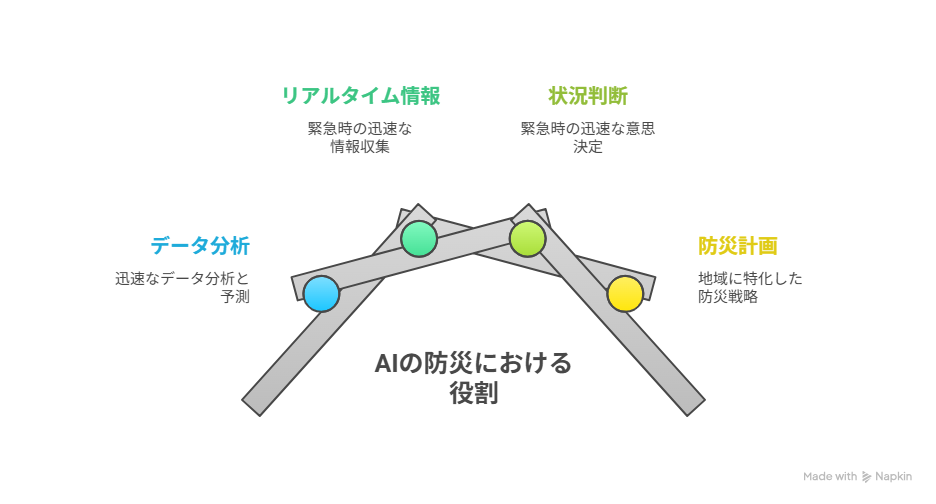

1‑2 AIができる3つのこと

-

集める — SNS投稿・ドローン映像・河川センサーなど多様なデータを自動取得。

-

まとめる — 膨大な情報から重要ポイントだけを抽出し、地図やグラフに変換。

-

伝える — 誰でも理解できる文章・図として共有。

これらを実現する主役が 分析AI(読むAI)、そこから“次の行動”を提案し文章や画像を作り出すのが 生成AI(作るAI) です。

2. 2種類のAI:分析AIと生成AI

イメージ例

SNS投稿 → 🔍分析AI「河川水位が急上昇」を検知 → 🛠生成AI「最適な避難所・ルート・持ち物」を提案

| できること | 🔍 分析AI | 🛠 生成AI |

|---|---|---|

| 状況把握 | ドローン映像から壊れた家を検出 | — |

| 予測 | 川の水位を1時間先まで推定 | — |

| コンテンツ作成 | — | 避難所案内メッセージを生成 |

| 訓練 | — | 学校の人数・時間割に合わせた訓練シナリオ |

| 会話 | 定型文ボット | 個別アドバイス型ボット |

覚え方:分析AI=“今と未来を測るメガネ”、生成AI=“対策を形にする3Dプリンター”。

3. 生成AIの4つの活用シーン

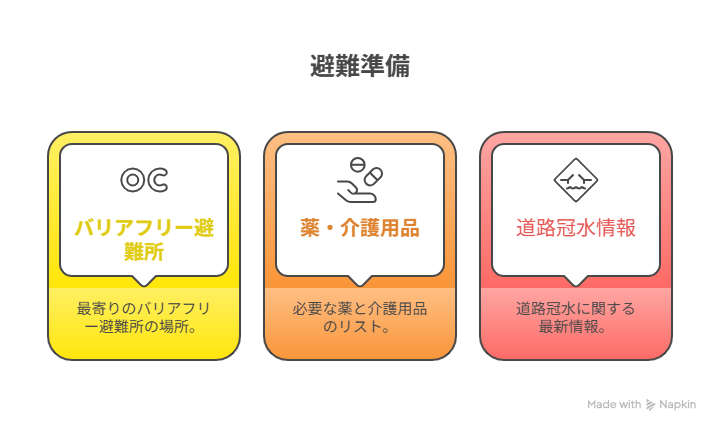

3‑1 個別チャットサポート

-

シーン

スマホに「祖母と2人暮らし。足が悪いです」と入力すると、生成AIがすぐに-

最寄りのバリアフリー避難所

-

必要な薬・介護用品リスト

-

道路冠水情報 を会話形式で返答。

-

-

メリット

住所入力や複数サイトを確認する手間がゼロ。条件が変わっても自動でカスタマイズ。

3‑2 オリジナル訓練シナリオ

-

具体例

放課後クラブ終了時刻に合わせ「部室で地震→津波警報」というシナリオを生成。 -

実証校

神奈川県立湘南高校(2025年6月)。シナリオ準備が 90分→60分(30%短縮)。生徒の満足度も向上。

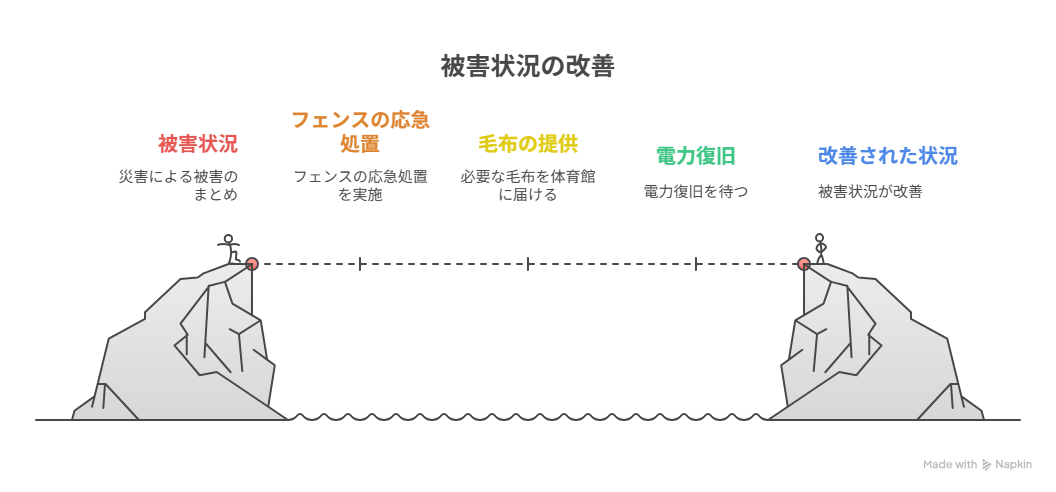

3‑3 報告書の自動作成

災害後に必要な被害報告書のドラフトをAIが自動作成。

【○月○日15:00 被害まとめ】

・校庭北側フェンス半壊(応急処置2名)

・体育館に65名滞在、毛布20枚不足

・停電継続、復旧見込み18:30先生は確認して提出するだけ。

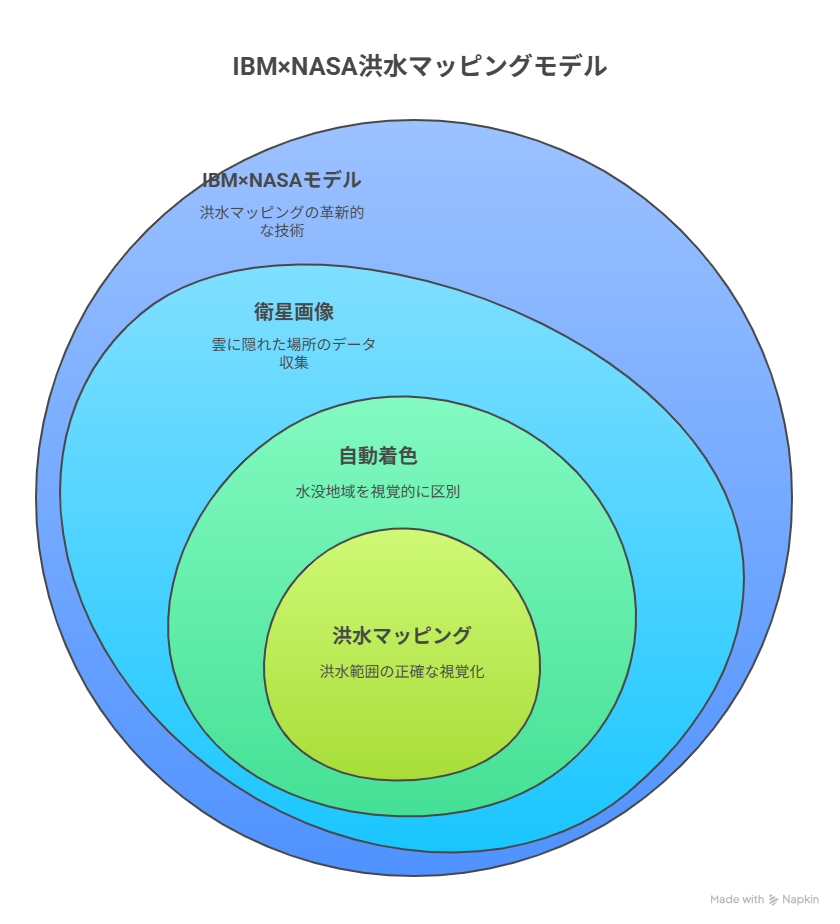

3‑4 衛星画像の早わかりマップ

IBM×NASAモデルは雲に隠れた場所でも洪水範囲を推定し、

-

水没:赤

-

通行可:緑 に自動着色。夜間やドローンが飛ばせない状況をカバー。

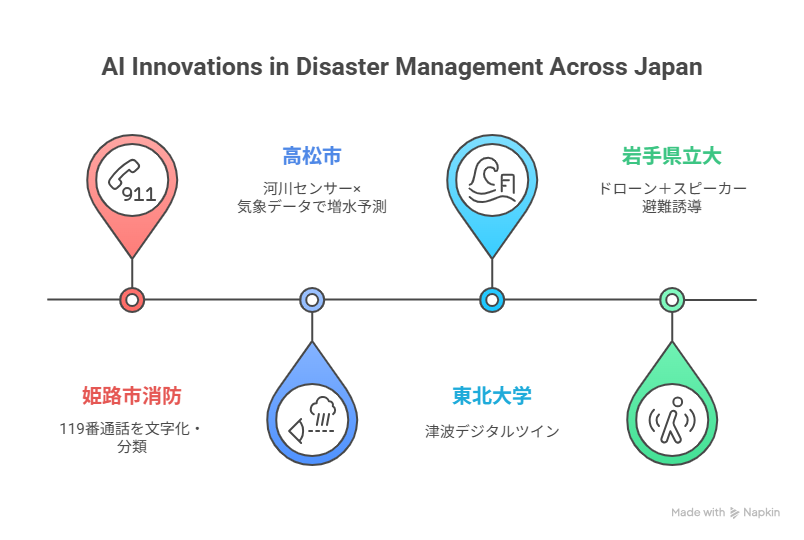

4. 全国で進む実証事例

| № | 地域・機関 | 取り組み | 生成AIの役割 | |

| ① | 姫路市消防 | 119番通話を文字化・分類 ▶ 詳細: https://www.city.himeji.lg.jp/bousai | 通話内容要約+次の質問を提案 | 通話内容要約+次の質問を提案 |

| ② | 高松市 | 河川センサー×気象データで増水予測 ▶ 詳細: https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/bosai/ | 危険度に応じた自動避難メッセージ作成 | 危険度に応じた自動避難メッセージ作成 |

| ③ | 東北大学 | 津波デジタルツイン ▶ 詳細: https://irides.tohoku.ac.jp/ | 避難シナリオと広報文を即時生成 | 避難シナリオと広報文を即時生成 |

| ④ | 岩手県立大 | ドローン+スピーカー避難誘導 ▶ 詳細: https://www.iwate-pu.ac.jp/ | 方言に合わせた音声メッセージ生成 | 方言に合わせた音声メッセージ生成 |

東京都でも木造住宅密集地の火災拡大を予測し、SNS投稿に応じた注意喚起を自動配信する実験が進行中です。

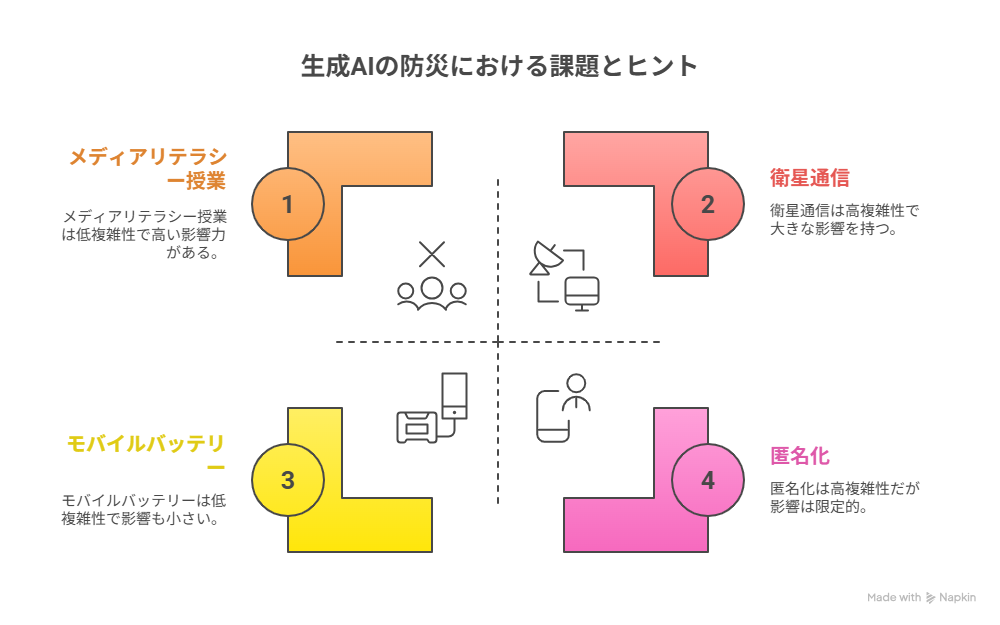

5. 越えるべき課題とヒント

| 🚧 カテゴリ | 課題 | ヒント |

| 技術 | 停電・通信断でAIが停止 | 衛星通信・モバイルバッテリー・オフライン設計 |

| お金 | 機器・クラウド費が高額 | 国の防災DX補助金、従量課金クラウド |

| 人材 | AIを扱う職員が不足 | 高校データ教育、自治体×大学インターン |

| 偽情報 | デマ画像が拡散 | C2PAなど真正性証明、メディアリテラシー授業 |

| 倫理・プライバシー | 位置情報の扱い | 匿名化・同意取得、利用目的の明確化 |

ワンポイント:技術とルール整備はセットで進めることが大切。

6. はじめの一歩

-

小さな実験 — クラスLINEで避難所ボットを試運用。

-

共有 — 成功・失敗をSNSや文化祭で発表。

-

ダブルチェック — AIの提案は必ず人が最終確認。

-

拡大 — 小さな成功を積み重ね、町ぐるみの総合訓練へ。

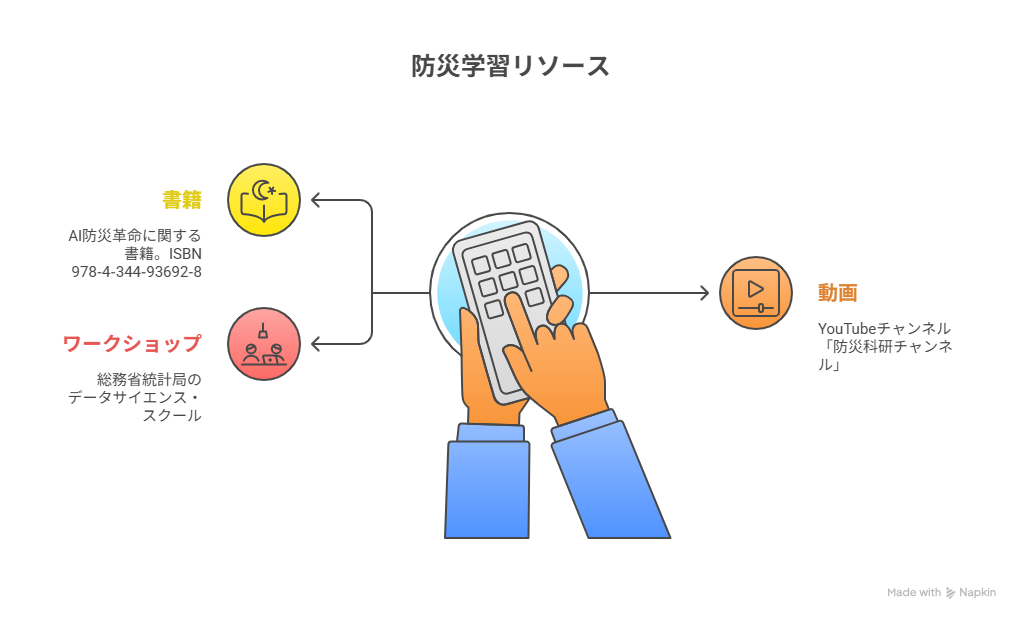

7. さらに学ぶためのリソース

-

書籍:『AI防災革命 — 災害列島・日本から生まれたAIベンチャーの軌跡』 ISBN 978‑4‑344‑93692‑8

-

動画:YouTube「防災科研チャンネル」

おわりに

生成AIは“未来の話”ではなく、すでに日本各地で試行が始まっています。みなさんが社会に出る頃には、防災アプリのAIキャラクターが当たり前に避難誘導をしているかもしれません。

ただし AIは魔法の杖ではなく、人が正しく使ってこそ力を発揮 します。授業や部活動で防災に関わる機会があれば、「AIを組み合わせるとどう良くなるか?」と想像し、家族や友だちと“情報を見極める力”を磨いてください。

(2025年7月22日時点の情報をもとに作成)

コメント