はじめに

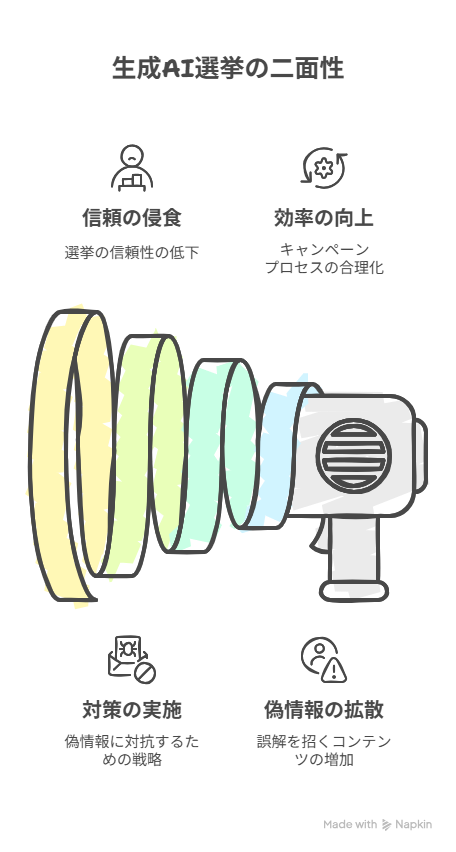

本稿では、2024年頃から世界各地の選挙キャンペーンで急速に利用され始めた生成AIに焦点を当て、「生成AI選挙」と名付け、その二面性を考察します。効率化というプラスの側面と、偽情報やディープフェイクの拡散というマイナスの側面を分析し、選挙活動における信頼の侵食という構造的なリスクについて議論します。さらに、国内外の対策事例やプラットフォームの役割、個人の自衛策を提示し、生成AI時代における民主主義の健全性を維持するための道筋を探ります。

1. 序章 生成 ai 選挙 とは何か

2024年ごろから、文章・画像・音声・動画を自動生成できる生成AIが世界各地の選挙キャンペーンで急速に使われ始めました。本記事ではこの流れを「生成 ai 選挙」と呼びます。良い面は「安く速く質の高い資料を作れる」「多くの人の意見を集めやすい」などの効率化です。悪い面は「本物そっくりの偽画像・偽音声(ディープフェイク)」や「特定層を狙う偽情報」を容易に量産できる点です。現時点で“AI だけの偽動画で結果が即逆転”と断定できる巨大事件は多くありません。しかし目立ちにくい速度で「本物と偽物の区別が難しくなる」「何も信じないムードが広がる」という“静かな信頼侵食”が進んでいます。派手な爆発より“慢性的劣化”に注意する姿勢が重要です。

図表1:生成AIの二面性サマリー

| 項目 | プラス効果 | マイナス効果 | 主な影響領域 |

|---|---|---|---|

| コンテンツ制作 | 低コスト大量生成 | 偽情報量産 | 情報流通速度 |

| 有権者対話 | 24h応答・個別化 | 精密ターゲット操作 | 参加の質 |

| 政策形成 | 意見クラスタ分析 | 少数意見埋没 | 合意形成 |

| 透明性 | 活動可視化 | 嘘つきの配当逆用 | 信頼・説明責任 |

| 教育/啓発 | リテラシー教材生成 | 誤教材拡散 | 学習環境 |

2. 生成AIが良い方向に働く場面(活用の具体像)

生成AIは選挙活動の面倒な作業を自動化し、人手や資金の少ない挑戦者にも機会を広げます。

(1) 文章作成:スピーチ案・政策要約・SNS投稿・メール返信を複数パターン高速生成。

(2) 画像・動画:ポスター背景差し替え、服装バリエーション、短尺動画の字幕・多言語版を自動作成。

(3) 音声合成:方言・他言語へ自然な音声で展開。視覚障害者向け説明音声も容易。

(4) Q&Aボット:有権者質問を24時間受付し頻出不安を統計化。

(5) データ分析:公約・議事録・投票行動を整理し「言ったこと vs やったこと」を可視化。

(6) 参加型立案:似た提案をまとめ、多数意見と少数の鋭い提案を同時抽出。 → 資金偏在で不利だった層も“知恵と仕組み”で補える=参加の民主化。

3. 生成AIが悪用される場面と心理トリック

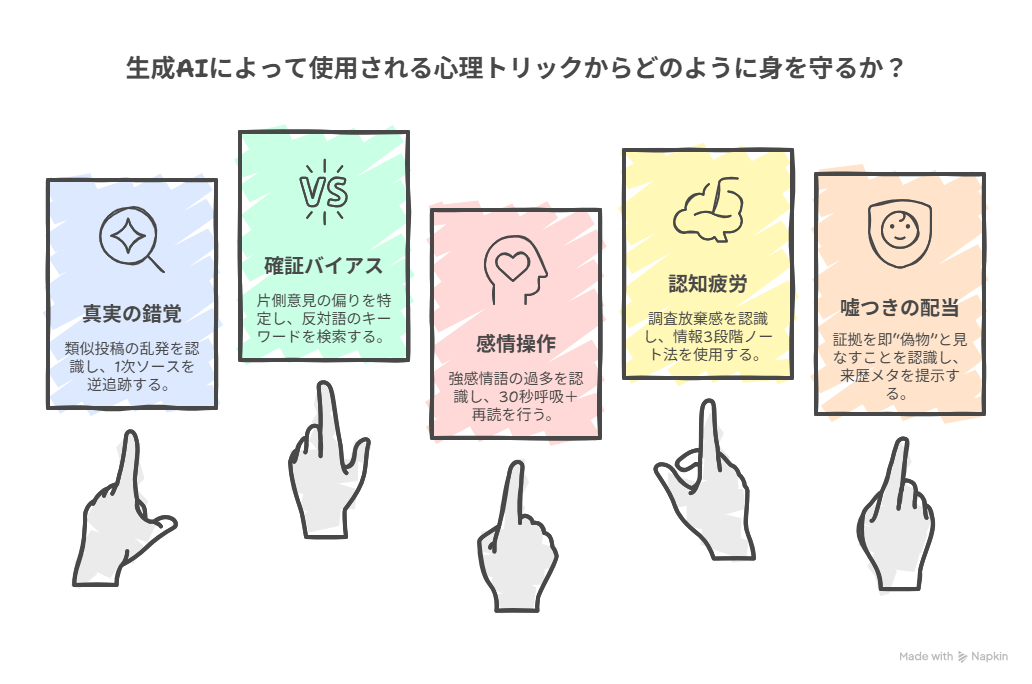

悪用の中心はディープフェイク(偽動画・偽音声)と大量のAI生成テキストです。これらは人の認知バイアス(思考のクセ)を突きます。

(1) 真実の錯覚:言い回しを変えた同じウソが繰り返し出現→“見慣れ”が“正しい”に錯覚。

(2) 確証バイアス:自分の信念を強化する投稿だけタイムラインに残る。

(3) 感情操作:怒り・恐怖・嫌悪を刺激し衝動共有を誘う。

(4) 認知的疲労:情報過多で「もう調べない」→雰囲気判断化。

(5) 嘘つきの配当:偽造技術普及で本物証拠まで「偽物では?」と疑われる。

図表3:心理トリックと個人対策

| トリック | 兆候 | 対策 | 補助ツール例 |

| 真実の錯覚 | 類似投稿乱発 | 1次ソース逆追跡 | 逆画像検索 |

| 確証バイアス | 片側意見偏在 | 反対語キーワード検索 | ニュース集約 |

| 感情操作 | 強感情語過多 | 30秒呼吸+再読 | 感情分析拡張 |

| 認知疲労 | 調査放棄感 | 情報3段階ノート法 | メモアプリ |

| 嘘つきの配当 | 証拠即“偽物”扱い | 来歴メタ提示 | 署名画像規格 |

結果として“何でも信じる”層と“何も信じない”層が同時増殖し公共議論が荒れます。

4. 影響の現実(派手な逆転より静かな侵食)

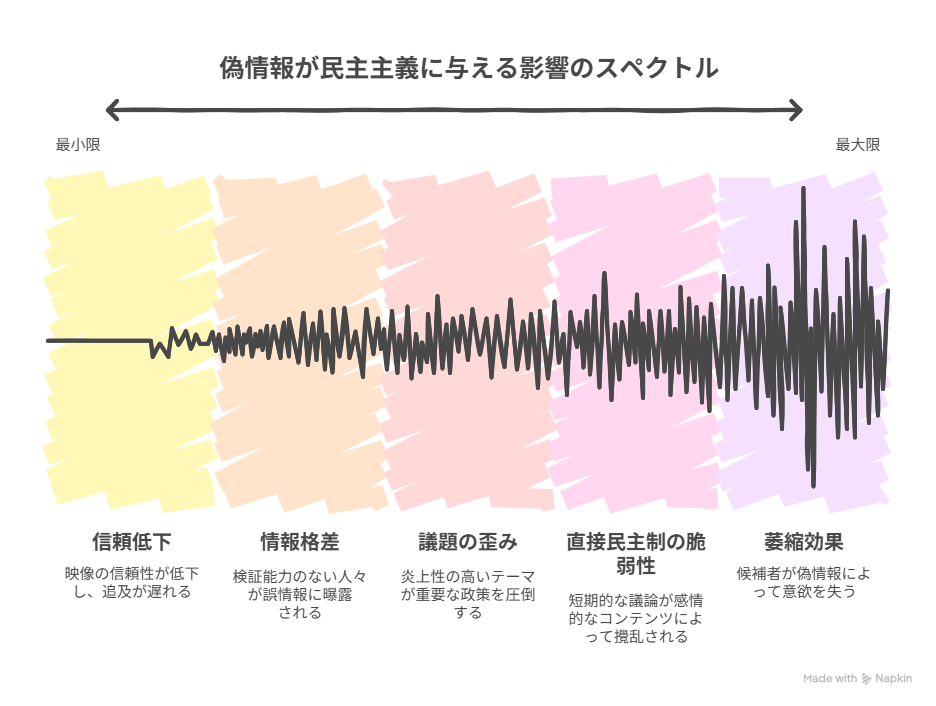

単発の偽動画で即結果を覆す証拠は少ない一方、構造的リスクが蓄積しています。

(1) 信頼低下:本物映像・音声さえ疑われ追及遅延。

(2) 萎縮効果:特に女性・若者・マイノリティ候補が偽ポルノ等で意欲低下。

(3) 直接民主制の脆弱性:住民投票など短期集中議論が感情的偽コンテンツで攪乱。

(4) 情報格差拡大:検証余力がない層ほど疲弊→誤情報曝露増。

(5) 議題の歪み:炎上性の高いテーマ偏重で重要な基盤政策が後回し。 → 票数より“参加の質と幅”が削られる長期損失が核心です。

5. 世界の対策(法律・ガイドライン比較)

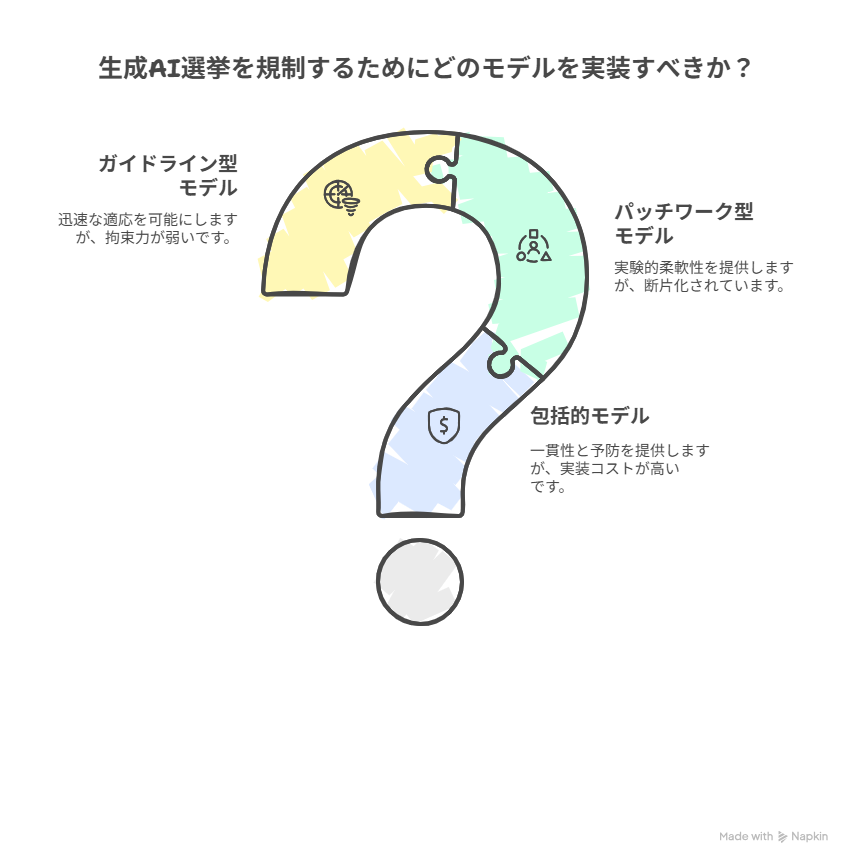

各国は異なる層で対応しています。

- 包括型:リスク階層で用途分類し予防重視。

- パッチワーク型:地域ごと法規→一貫性欠如。

- ガイドライン型:自主基準→段階的法制化。

- 共通課題:定義難・国境越え拡散・執行リソース不足。理想構成は①危険行為明確禁止 ②AI生成表示統一 ③来歴メタ標準 ④迅速訂正チャネル。

図表5:規制アプローチ比較

| モデル | 強み | 弱み | 改善余地 |

| 包括型 | 一貫性/予防 | 実装コスト高 | 中小支援策 |

| パッチワーク | 実験的柔軟 | 断片化 | 連携枠組み |

| ガイドライン | 迅速適応 | 拘束力弱 | 法的裏付け段階化 |

6. プラットフォームと技術の役割

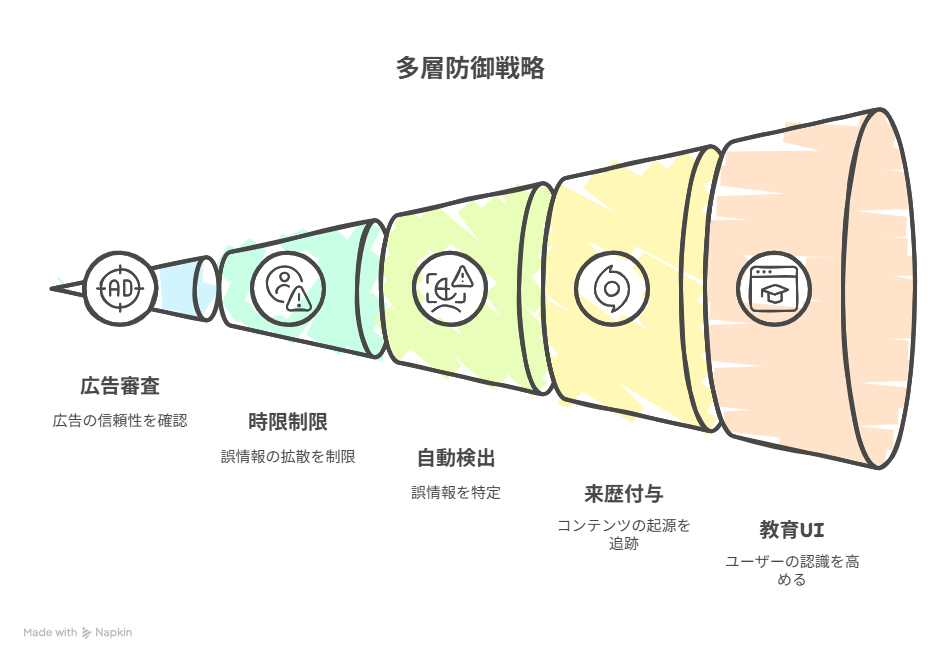

SNS・検索・動画は“準インフラ”としてラベリング、広告審査、時限制限、自動検出、来歴付与、教育UIを組み合わせる多層防御が必要です。“全部止める”発想より“混入率低下+被害限定+回復速度向上”が現実的です。

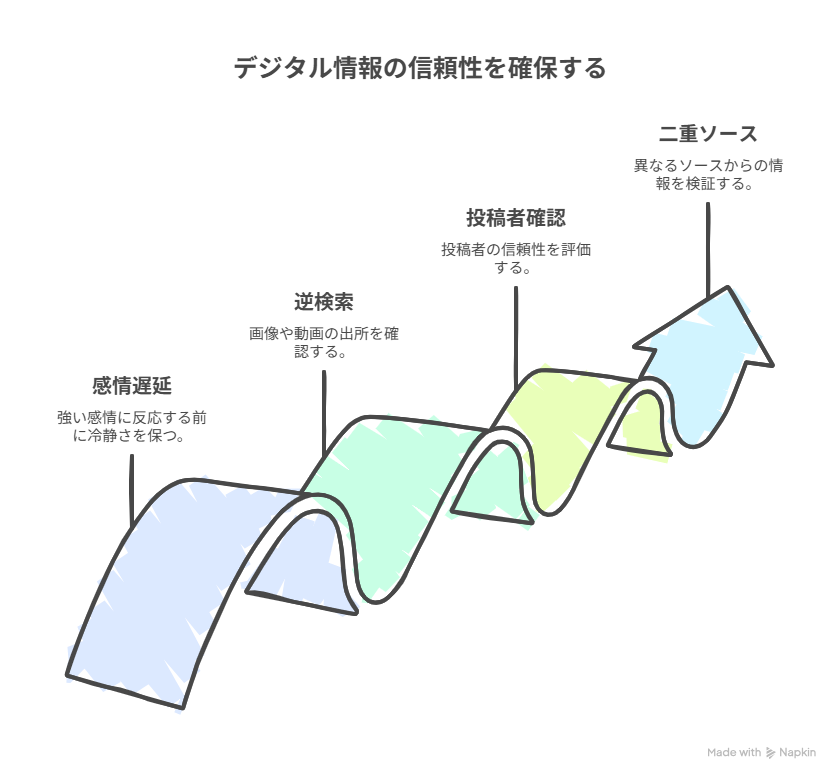

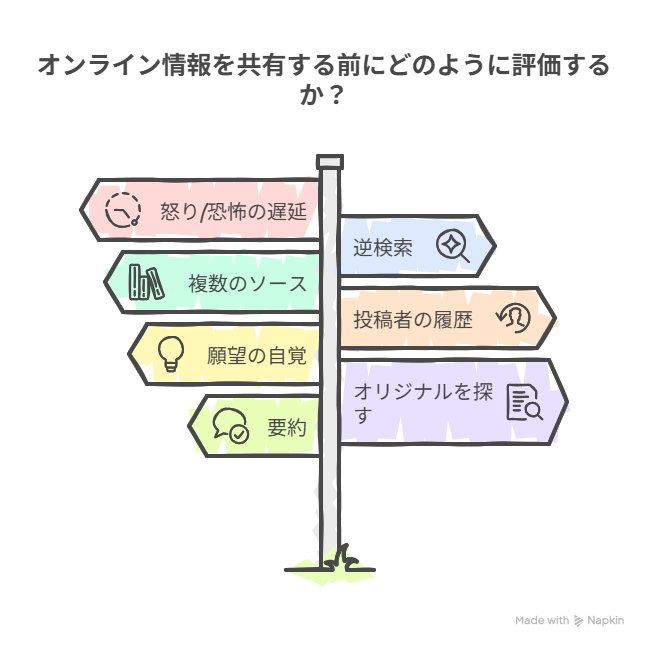

7. 心得とセルフディフェンス(高校生向け)

(1) 感情遅延:強い怒り・恐怖を覚えたら30秒深呼吸。

(2) 逆検索:画像・動画はサムネ保存→逆画像/フレーム検索。

(3) 投稿者確認:プロフィール履歴・一貫性・突然性。

(4) 二重ソース:異なる立場2サイトで要素再確認。

(5) 自分バイアス点検:“信じたいから共有?”を自問。

(6) AI前向き活用:要約・比較生成で“読むコスト”を下げ深読み余力を確保。

図表7:セルフディフェンス早見表

| ステップ | 行動 | 所要時間 | 主効果 |

| 1 | 感情深呼吸 | 30秒 | 衝動共有抑制 |

| 2 | 逆画像/動画検索 | 1分 | 捏造検出 |

| 3 | 投稿者履歴チェック | 1分 | 信頼性推定 |

| 4 | 2ソース照合 | 2分 | エコーチェンバー緩和 |

| 5 | バイアス質問 | 30秒 | 認知歪み低減 |

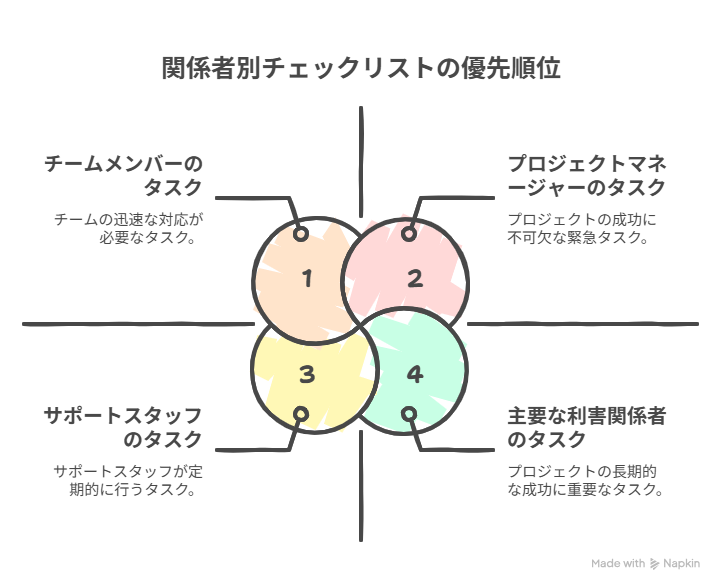

8. 関係者別チェックリスト

候補者・陣営

- AI利用ポリシー公開(生成・編集・検証プロセス)

- 来歴付き素材管理(オリジナル保持+改変履歴)

- 応答SLA(偽動画出現→何分以内に初期声明)

- 監視ダッシュボード(キーワード+顔指紋)

- 人レビューゲート(感情刺激度高コンテンツは人承認)

教育機関

- “フェイク実験”で見破り演習

- ルーブリック:出典多様性・来歴・反対意見要約を評価

- 図書館で検証ツール簡易マニュアル整備

プラットフォーム

- 統一ラベル(機械生成/改変/来歴不明)

- 誤り訂正“速達”チャネル

- 偽情報スロットリング(再拡散速度制御)

- 透明性レポート(月次:検出件数/平均対応時間)

メディア

- “生成物扱い基準”スタイルガイド

- 検証過程可視化(検証段階→色表示)

- 訂正履歴アーカイブUI改善

市民

- 週1 “情報ダイエット”整理時間

- 強感情投稿は保存→昼休み再評価

- “反対意見1つ読む”習慣

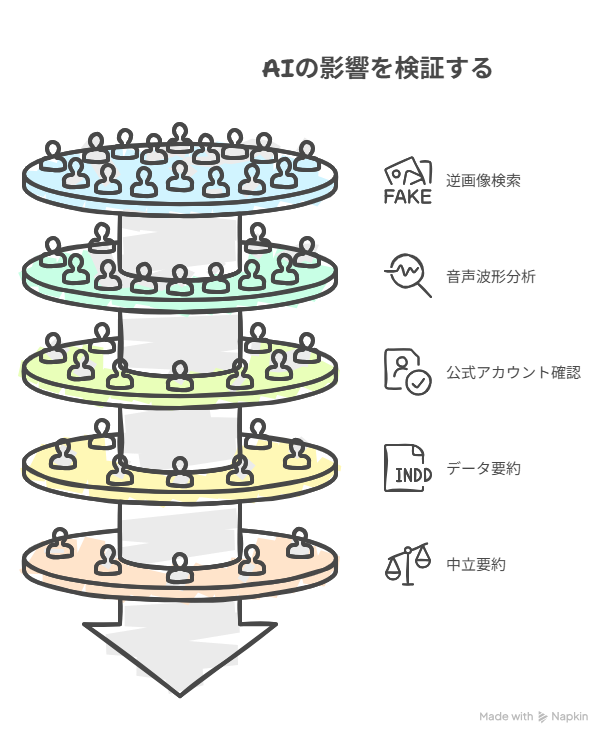

9. 日常生活の具体的影響シナリオ

(1) 家族LINEで“緊急政策”画像 → 逆画像検索で1年前使い回し判明。

(2) 友人が“候補者スキャンダル音声”拡散 → 波形不自然+他メディア未掲載で保留。

(3) SNSで“◯◯が支持表明”AI画像 → 公式アカウント未掲載 → フェイク確定。

(4) クラブ活動アンケートAI要約 → 上位3要望可視化で予算合意短縮。

(5) 住民討論でAI要約ボットが中立要点提示 → 感情的対立低減。

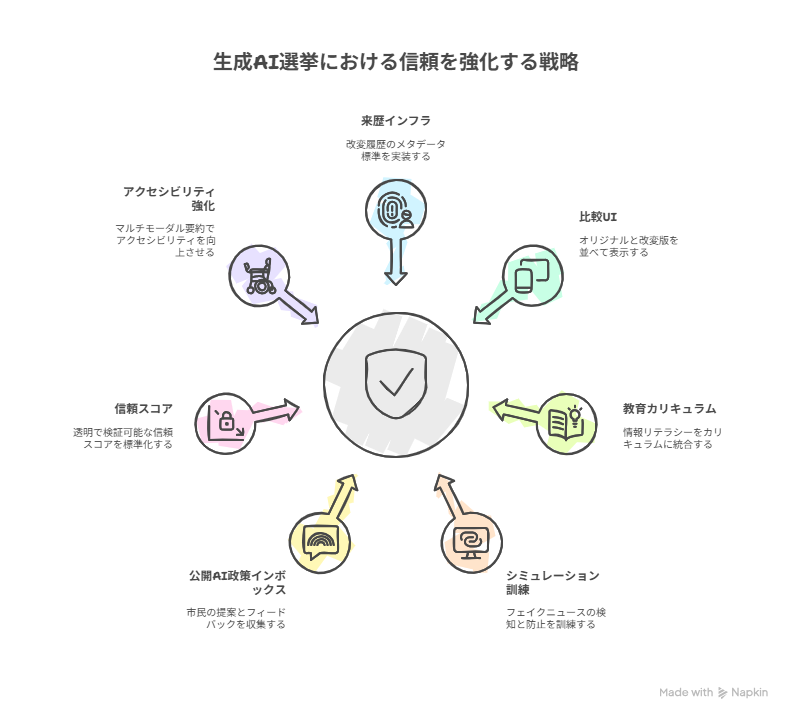

10. 将来の方向性(必要な仕組み)

(1) 来歴インフラ:画像/動画/音声/文書に改変履歴メタデータ標準付与。

(2) 比較UI:オリジナルと改変版を並列表示。

(3) 教育カリキュラム統合:情報リテラシーを“国語+社会+情報”横断。

(4) シミュレーション訓練:模擬フェイク→検知→声明→再発防止レビュー。

(5) 公開AI政策インボックス:市民提案→AIクラスタ要約→公開フィードバック。

(6) “信頼スコア”透明基準化:計算式公開+検証可能性。

(7) アクセシビリティ強化:マルチモーダル要約で高齢者・学習障害者も参加。

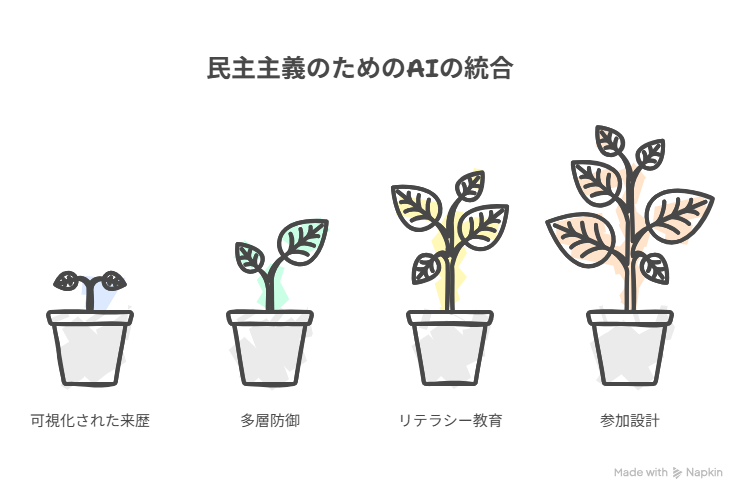

11. まとめ 生成 ai 選挙 時代をどう歩むか

生成AIは選挙を“効率化”と“信頼侵食”の両方向に同時に押し動かしています。今必要なのは「恐れて全部拒否」でも「万能視して丸投げ」でもなく、“可視化された来歴+多層防御+リテラシー教育+参加設計”の統合です。個人レベルでも数分の検証習慣が情報空間全体の健全性に寄与します。未来は自動的には悪化もしないし改善もしません。私たちが“設計”するものです。今から小さな手順を積み上げていきましょう。

12. すぐ使えるミニチェック表

□ 強い怒り/恐怖→30秒遅延したか

□ 画像/動画を逆検索したか

□ 2つ以上異なる立場ソース確認したか

□ 投稿者の過去履歴を見たか

□ “信じたい”願望を自覚したか

□ 来歴付きオリジナルを探したか

□ 共有前に要点を一文で言えたか(無理なら再読)

13. 参考URL(自主学習用)

-

ディープフェイク検出ツール比較

https://yourdomain.com/deepfake-tools/ -

政策形成への市民参加事例

https://yourdomain.com/civic-tech-cases/ -

学校で使えるAI授業案

https://yourdomain.com/ai-classroom-resources/

コメント