はじめに

生成AI(Generative AI)は、医療現場のあらゆるプロセスを刷新する原動力になりつつあります。本稿では、高校生でも理解しやすい言葉で「技術の現在地・メリット・リスク・将来展望」をまとめました。

1. 生成AIとは何か

生成AIは、既存データを分析するだけの従来型 AI と異なり、新しい文章・画像・データを生み出す能力を持ちます。医療では次のような使い方が進んでいます。

-

文書生成: 診療記録や紹介状を自動下書きし、医師の作業時間を 約 3 分の 1 に短縮。

-

画像再構成: 低線量 CT を高画質に復元し、被ばく量を 50% 以上削減。

-

合成データ作成: 個人情報を含まない仮想患者データで希少疾患研究を加速。

-

セルフチェックアプリ: 症状入力で生活習慣アドバイスや受診目安を提示。

クラウドサービスとして提供されるため、高価なサーバーがなくても導入できます。

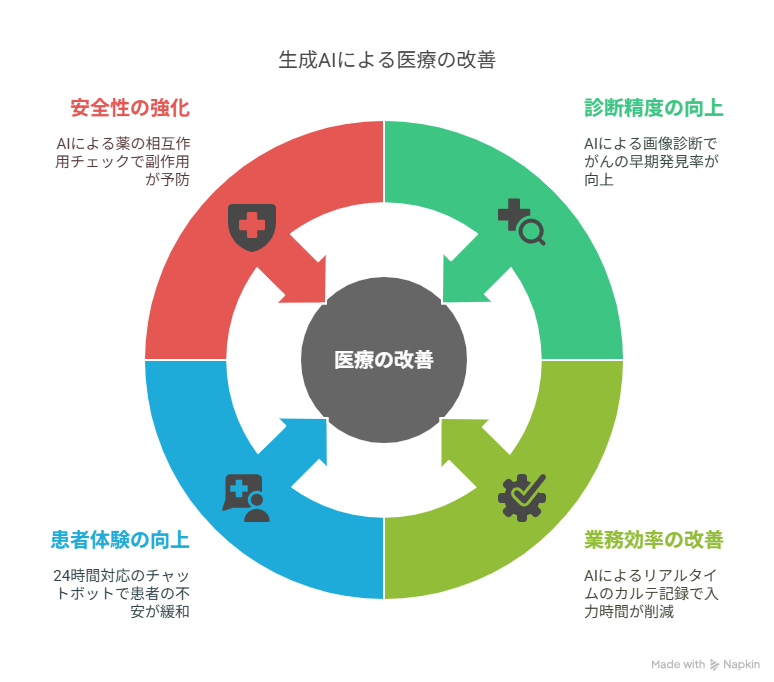

2. 生成AIがもたらす 4 つの主なインパクト

-

診断精度の向上

-

画像診断 AI でがん早期発見率が 15〜20 % 向上。

-

-

業務効率の改善

-

会話内容をリアルタイムでカルテ化し、入力時間を 最大 90 % 削減。

-

-

患者体験の向上

-

24 時間チャット対応で不安を緩和し、夜間救急の負担を 10 % 軽減。

-

-

安全性の強化

-

薬の相互作用を数十万件の論文から瞬時にチェックし、重篤な副作用を予防。

-

3. 日本国内の成功例

-

東北大学病院: 退院サマリー作成時間を 50 % 以上 短縮。

-

恵寿総合病院: 文書統一で入力ミスを大幅削減。

-

藤田医科大学: 生成AIを研修教材に活用し、実習効率を向上。

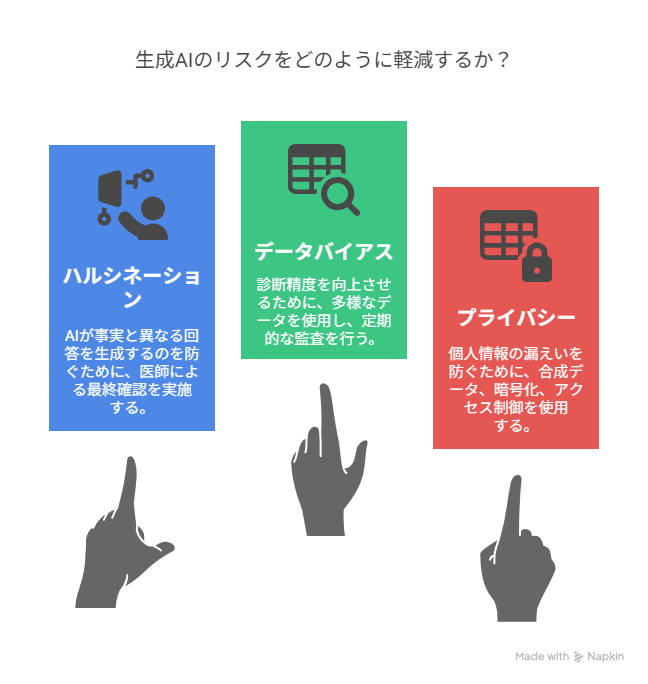

4. リスクと安全対策

| 主なリスク | 内容 | 代表的な対策 |

|---|---|---|

| ハルシネーション | AI が事実と異なる回答を生成 | 医師が最終確認(Human‑in‑the‑loop) |

| データバイアス | 学習データの偏りで診断精度が低下 | 多様なデータと定期監査 |

| プライバシー | 個人情報の漏えい | 合成データ・暗号化・アクセス制御 |

ポイント: リスクは “ゼロ” にできませんが、人間の監督と技術的ガードレールで最小化できます。

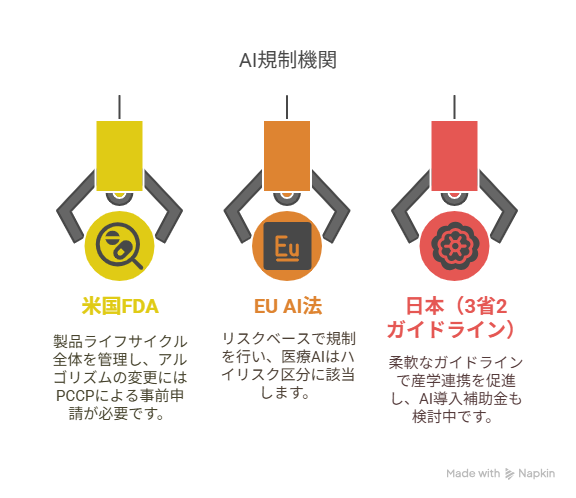

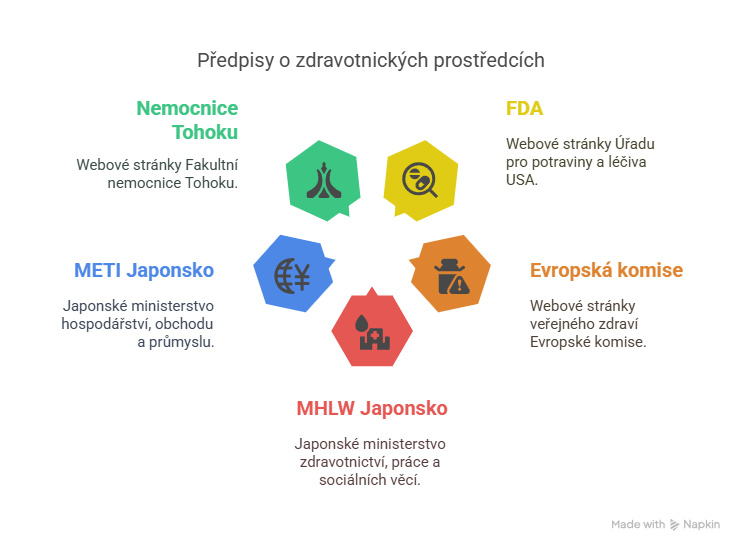

5. 規制とデータガバナンスの要点

-

米国 FDA: 製品ライフサイクル全体を管理。アルゴリズム変更は PCCP で事前申請。

-

EU AI 法: リスクベースで規制。医療 AI は ハイリスク区分 に該当。

-

日本(3 省 2 ガイドライン): 柔軟なガイドラインで産学連携を促進。AI 導入補助金も検討中。

高品質かつ多様なデータを確保しつつ、合成データや暗号化でプライバシーを守ることが共通のキーポイントです。

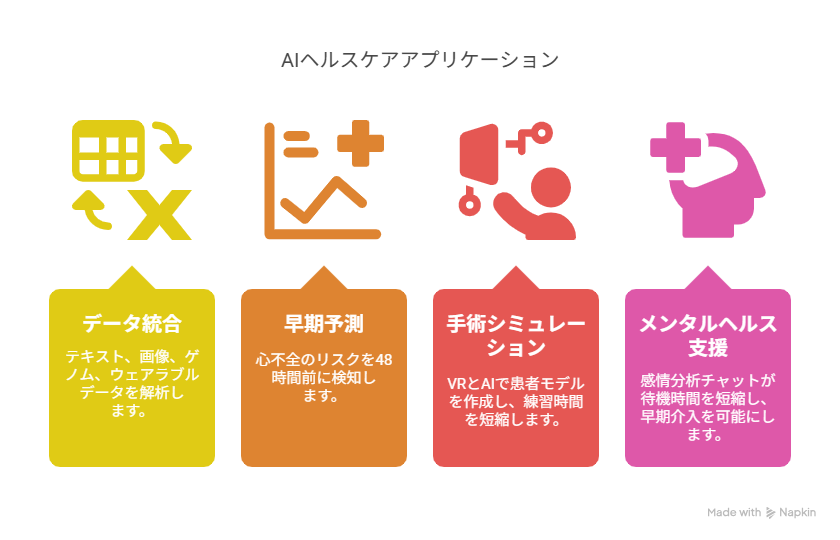

6. 次世代技術 ― マルチモーダル AI と超パーソナライズ医療

-

多様データ統合: テキスト・画像・ゲノム・ウェアラブル情報を一括解析。

-

早期予測: 心不全リスクを 48 時間 前に検知し、遠隔診療に自動連携。

-

手術シミュレーション: VR と生成AIで個別患者モデルを作成し、術者の練習時間を短縮。

-

メンタルヘルス支援: 感情解析チャットが待機時間を短縮し、早期介入を実現。

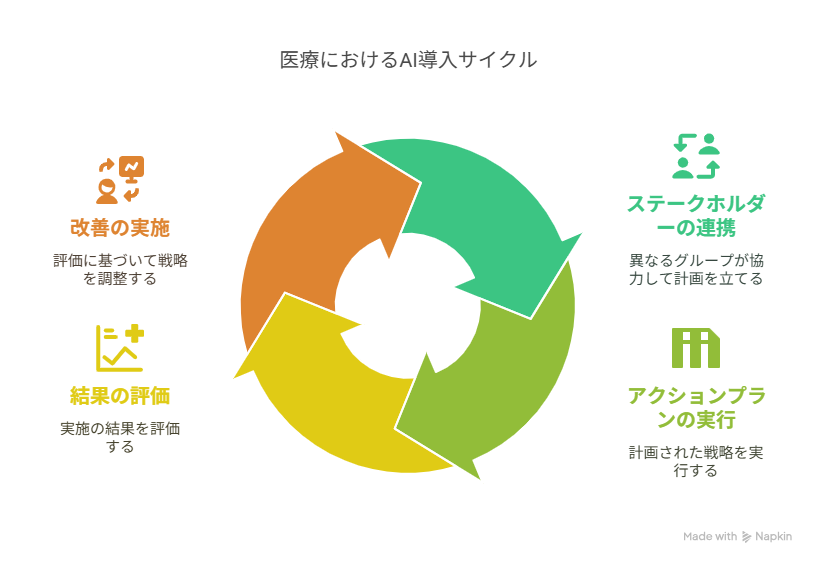

7. ステークホルダー別アクションプラン

7‑1. 医療提供者

-

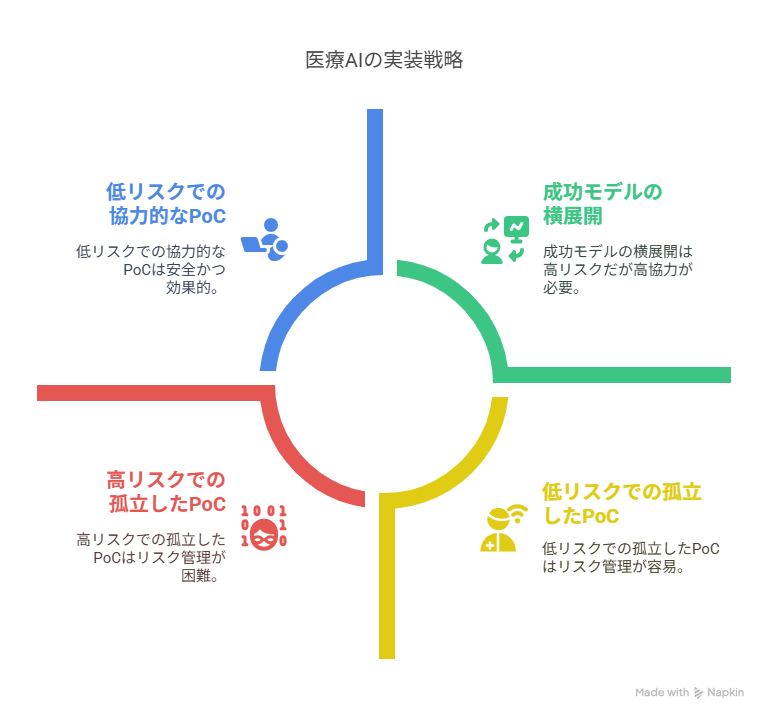

低リスク領域(文書生成など)から PoC を開始。

-

電子カルテ (EHR) 連携と国内セキュリティ基準を要チェック。

-

地域連携クラウドでコスト・ノウハウを共有。

7‑2. 技術開発者

-

バイアス軽減と説明機能を製品に標準搭載。

-

日本の診療報酬制度に合わせたテンプレートを用意。

-

学生・研修医向け無償プランでユーザー基盤を拡大。

7‑3. 投資家

-

管理 AI(即収益)と 創薬 AI(長期成長)の両軸に分散投資。

-

データガバナンス体制と規制対応力を ESG の観点で評価。

7‑4. 政策立案者

-

柔軟な規制でベンチャーの参入障壁を低減。

-

オープン & 合成データの整備で研究環境を強化。

-

高校生向け「医療 AI リテラシー教育」で未来の人材を育成。

結論: 技術と信頼の両輪で未来を切り拓く

生成AIは医療の品質・効率・公平性を同時に向上させる強力なエンジンです。しかし、最後にハンドルを握るのは人間――医師・患者・技術者・政策立案者です。リスクを管理しながら小さく試し、成功モデルを横展開することが、医療 AI を社会実装する最短ルートと言えます。

次のステップ: まずは 低リスク領域で PoC を始め、現場での学びを積み重ねましょう。

参考リンク

-

FDA Medical Devices

アメリカ食品医薬品局(FDA)の医療機器総合ページです。クラス分類・承認/510(k)データベース、AI/ソフトウェア医療機器(SaMD)に関する最新ガイダンス、デジタルヘルスセンター of Excellence など、製品ライフサイクル管理に必要な一次情報がまとまっています。fda.gov -

European Commission – Public Health

EU の保健総局(DG SANTE)が運営。疾病対策、医療機器規則、eHealth(デジタルヘルス)、医療従事者の人材政策など、加盟国横断の政策・法規制を網羅しています。health.ec.europa.eu -

厚生労働省(MHLW)公式サイト

日本の社会保障・公衆衛生・労働政策を所管。医療 AI ガイドライン、薬事関連通達、統計データ、白書、報道発表を入手できます。mhlw.go.jpmhlw.go.jp -

経済産業省(METI)公式サイト

医療機器産業支援やデジタルヘルス規制緩和策、AI・DX 施策を含む産業政策を発信。審議会資料、統計、補助金・税制情報も豊富です。meti.go.jpmeti.go.jp -

東北大学病院

「先進の医療を優しさとともに」を理念とする特定機能病院。高度医療(移植・放射線治療など)やがんゲノム医療の拠点で、研究成果や診療案内を公開しています。hosp.tohoku.ac.jp/

コメント