はじめに

最近「AI」や「生成AI」という言葉を耳にする機会が増えています。テレビ、ネットニュース、SNS、学校の授業などでも取り上げられていますが、「AIと生成AIは何が違うの?」と聞かれると、少し説明が難しいかもしれません。この記事では、高校生にもわかりやすく、AIと生成AIの違い、仕組み、活用方法、さらに今後の可能性までを丁寧に解説します。

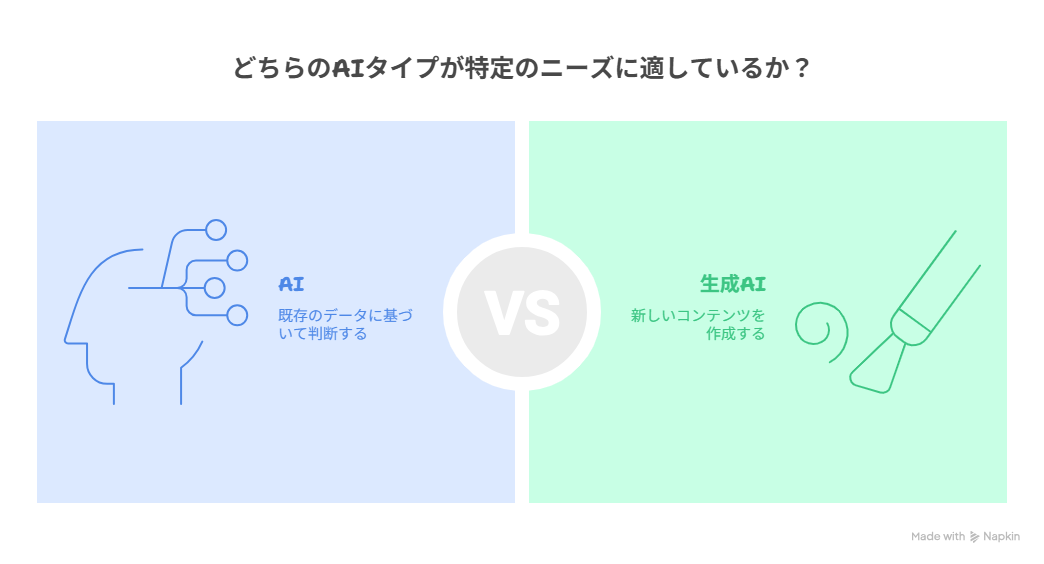

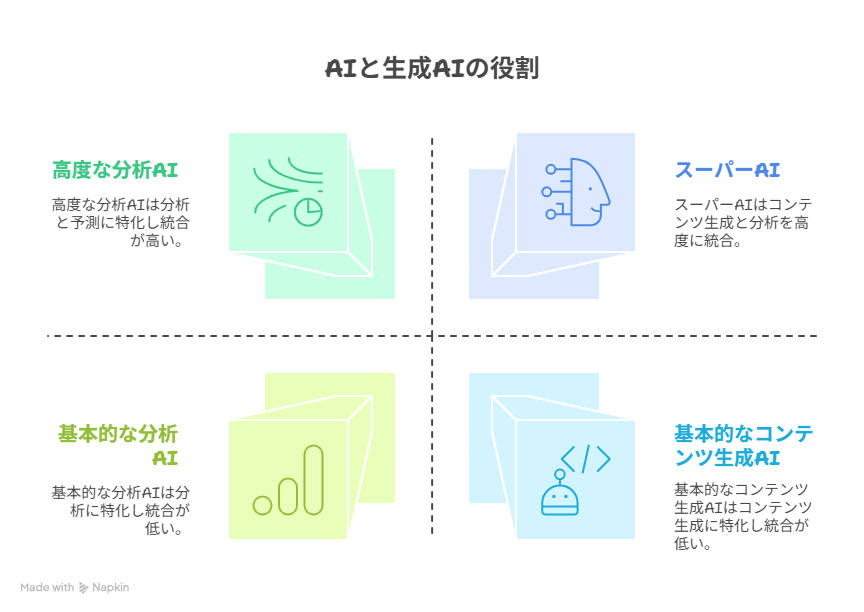

1.AIと生成AIの違いとは?

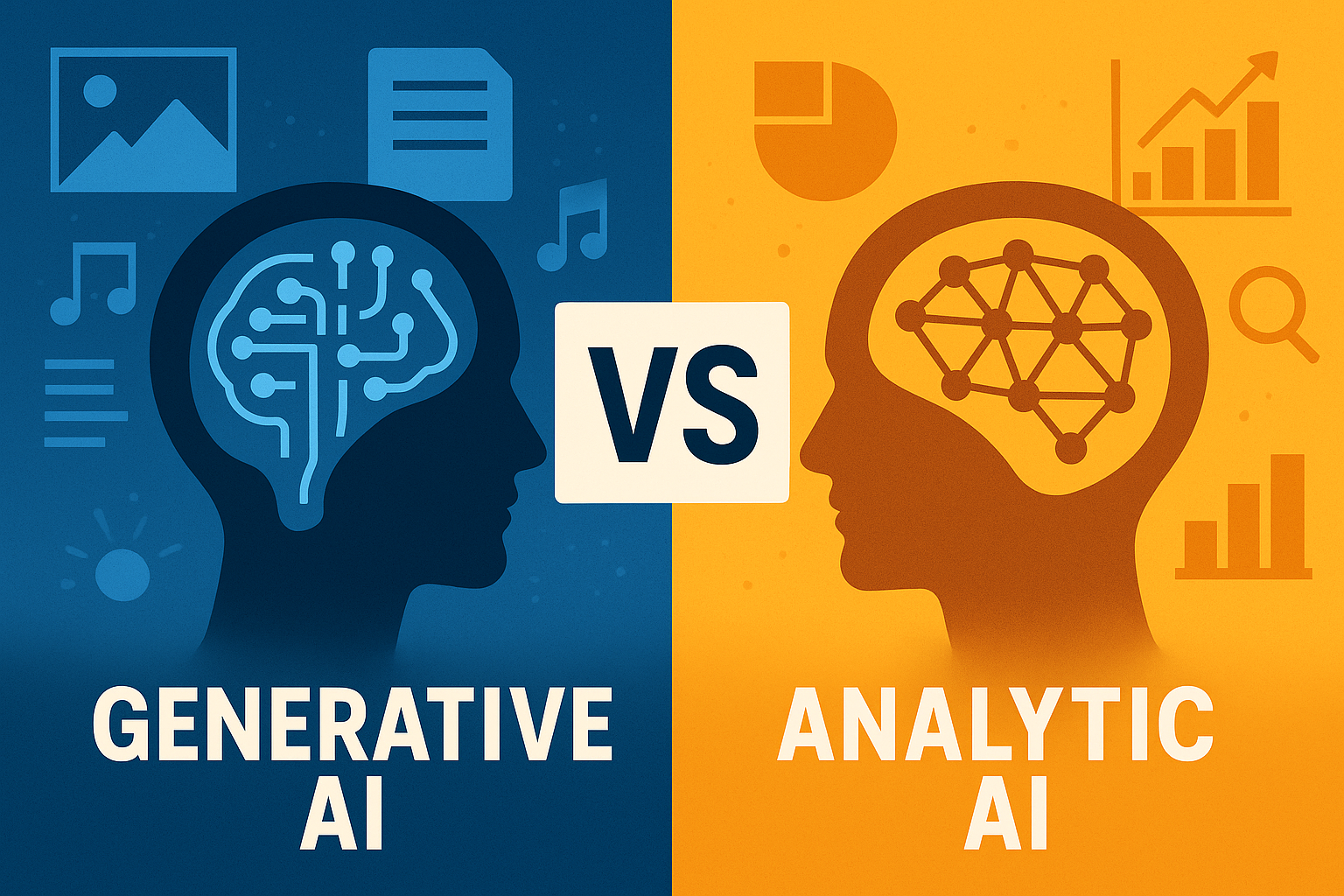

AI(人工知能)は、人間のように考えたり学んだり、判断したりするコンピュータ技術のことです。AIはデータを使って「何が正しいのか」「どの答えがよいのか」を学び、問題を解決したり未来を予測したりします。

一方、生成AIはAIの中でも「新しいものを作り出す」ことが得意です。たとえば文章を書いたり、絵を描いたり、音楽を作ることができます。ChatGPTは文章、DALL-Eは画像を作り出す生成AIの有名な例です。

まとめると、AIは「考えて判断する」、生成AIは「新しく生み出す」と覚えると理解しやすいです。

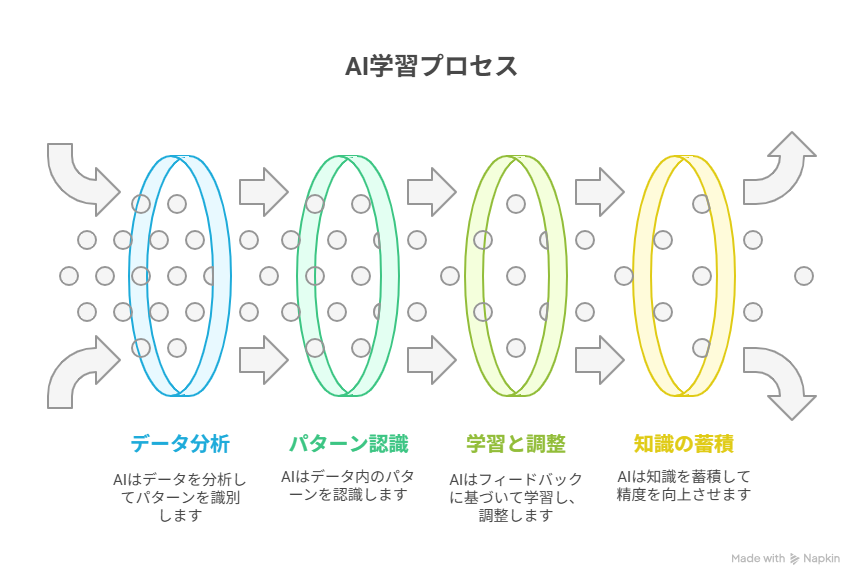

2.学び方と仕組みの違い

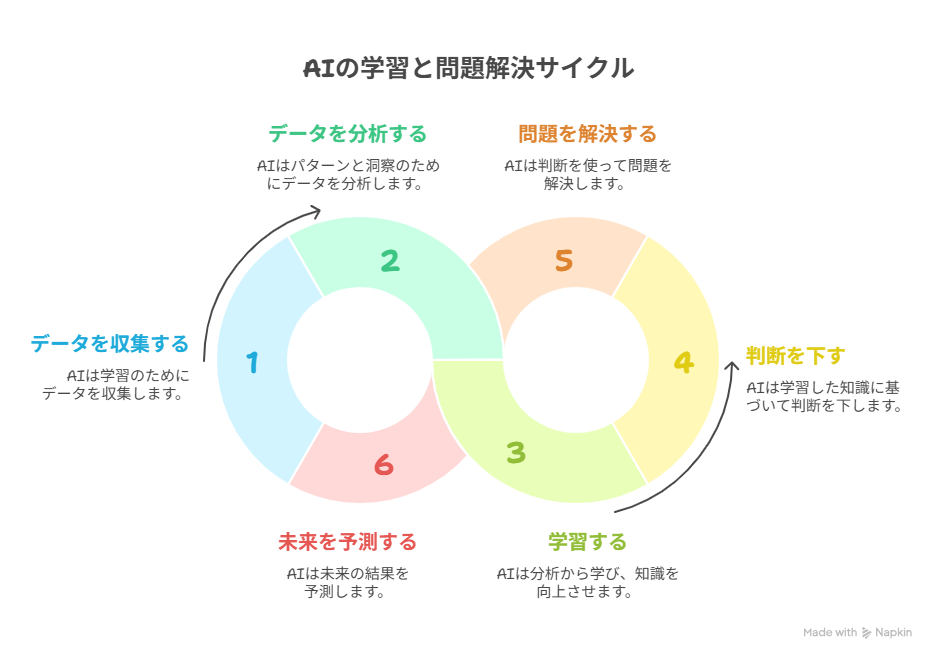

AIは「機械学習(Machine Learning)」や「深層学習(Deep Learning)」を使って、たくさんのデータをもとに学習します。例えば、犬と猫の写真を大量に見せると、AIは犬と猫の違いを学んでいきます。正しい答えを繰り返し学ぶことで賢くなります。

生成AIはさらに高度な仕組みを使います。「トランスフォーマー」「拡散モデル」「GAN(敵対的生成ネットワーク)」といった技術を組み合わせて学習し、まったく新しい文章や画像、音楽などを生み出せるのが特徴です。

たとえば、ChatGPTは大量の文章データから学び、自然な会話や作文ができます。Midjourneyは画像データを学び、美しいイラストやデザインを自動で描けます。

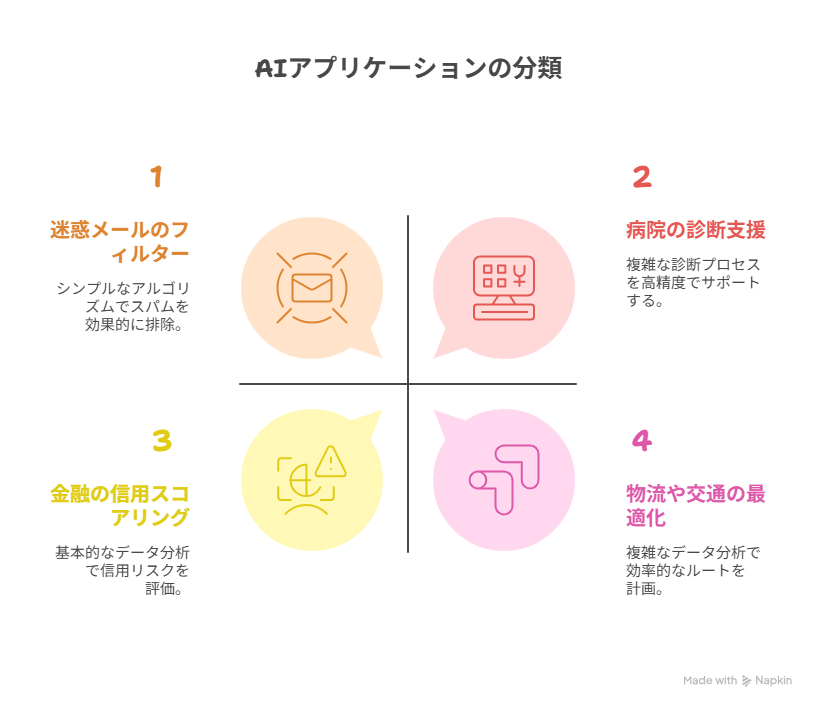

3.活用されている分野

AIは「分析」「判断」「予測」が得意なので、様々な場面で使われています。

金融の信用スコアリング(お金を借りるときの信用度判定) 病院の診断支援(医師の診断サポート) 迷惑メールのフィルター(スパム判定) 物流や交通の最適化(渋滞や配送の効率化) 製造業の品質検査(製品のミス検出)

生成AIはクリエイティブな仕事に向いています。

文章作成(ブログ、広告、SNS投稿、メールなど) 画像作成(商品デザイン、イラスト、アート作品) 音楽作成(作曲、効果音制作) 動画作成(アニメ、映像編集) プログラミング支援(コードの自動生成)

最近では薬の開発、科学研究、建築デザイン、教育分野でも活用が広がっています。

4.ビジネスでの活用法の違い

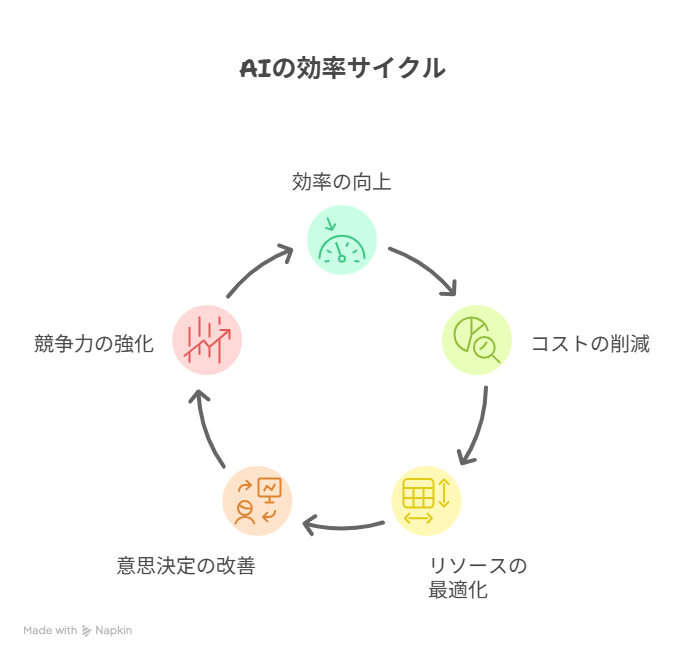

AIは仕事の効率向上やコスト削減を目的に使われます。たとえば保険会社では保険料の計算やリスク評価に使われ、スーパーでは売上予測を行い仕入れを最適化します。

生成AIは短時間で多くのアイデアやコンテンツを生み出せます。企業はSNS投稿や広告バナー、YouTubeのサムネイル画像などを生成AIで作り、作業時間を大幅に短縮しています。これによりコスト削減だけでなく新たな収益機会も生まれます。

5.これから進化するAIと生成AI

AIと生成AIは今後さらに統合されていきます。たとえば、生成AIが作った合成データをAIが学習することで、より正確な予測モデルが作られています。

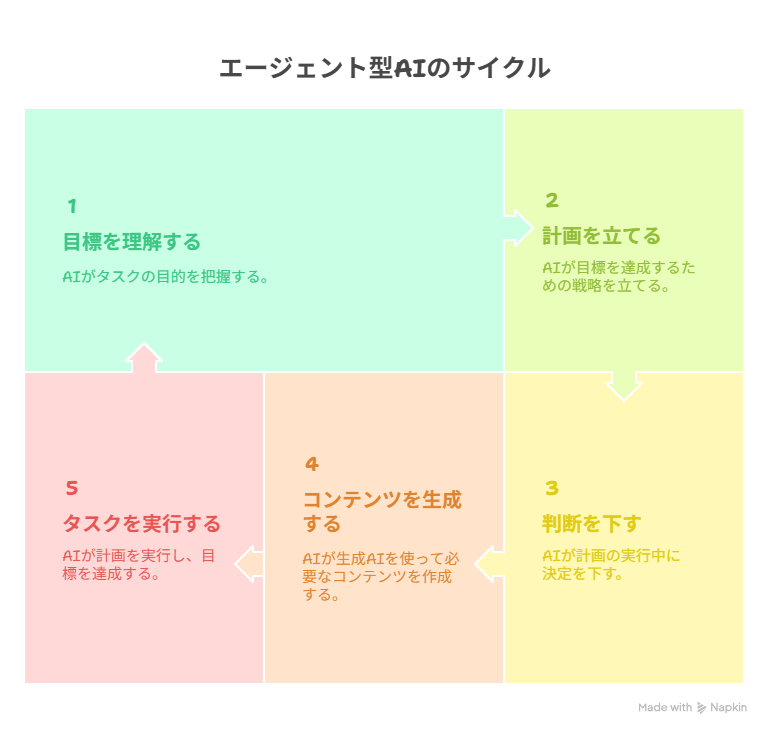

「エージェント型AI」という新しい仕組みも登場しています。AIが自ら目標を理解し、計画を立て、判断しながら必要なコンテンツを生成AIで作成します。将来的には、ほとんど人の指示を受けずに仕事をこなせるAIが登場するかもしれません。

6.注意すべきリスクや課題

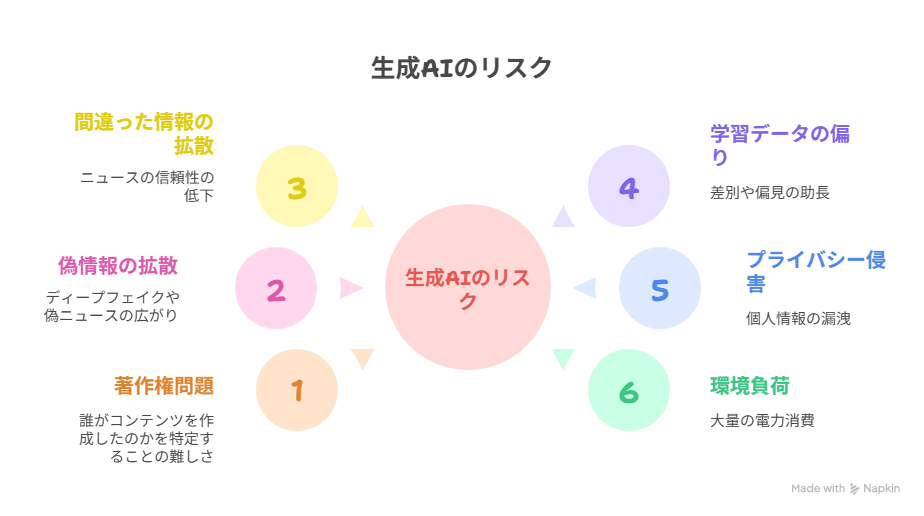

便利な生成AIにも注意すべきリスクがあります。

著作権問題(誰が作ったのかわかりにくい) 偽情報や偽画像・動画の拡散(ディープフェイクなど) 間違った情報の大量拡散(ニュースの信頼性低下) 学習データの偏り(差別や偏見の助長) プライバシー侵害(個人情報流出) 環境負荷(大量の電力消費)

AIを使うには、こうしたリスクも考慮して安全に正しく活用することが大切です。国や企業もルール作りや対策を進めています。

7.AIと生成AIの未来

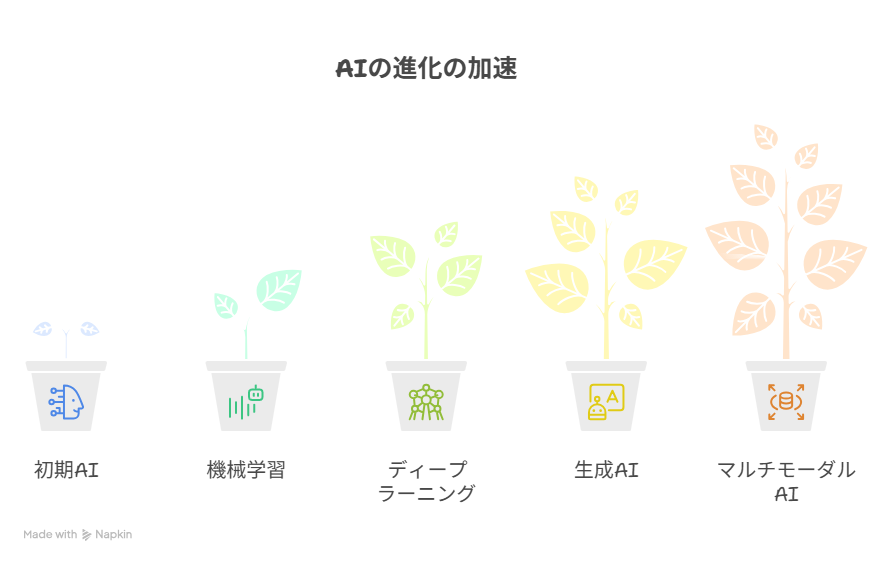

AIと生成AIの進化は今後も加速します。

生成AIは「マルチモーダルAI」という、文章・画像・音声・動画を同時に理解して処理できる技術へ進化しています。ChatGPTやGoogleのGeminiなどがその例です。

「エージェント型AI」はAIが自律的にタスクをこなす未来像として期待されています。企業も汎用AI(幅広く使えるAI)とドメイン特化型AI(特定分野に強いAI)を組み合わせる時代になっています。

また、AI活用に関する法律やルール作りも世界中で進んでいます。AIは単なる道具ではなく、社会の在り方を大きく変える可能性を持っているからです。

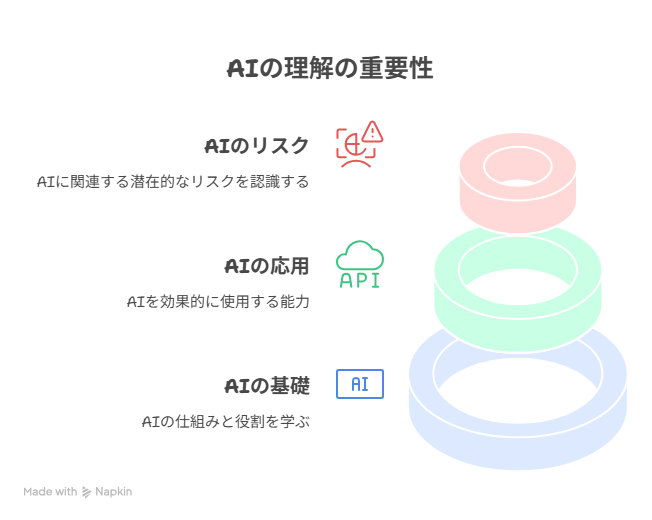

8.高校生の皆さんに伝えたいこと

AIと生成AIの違いを理解することは、これからの社会を生きる上で非常に重要です。今の高校生が大人になる頃には、AIはますます身近になっているでしょう。

AIを「使う力」だけでなく、「正しく使いこなす力」や「リスクを見抜く力」も必要になります。だからこそ、今のうちからAIの仕組みや役割を学んでおくと大きな武器になります。

まとめ

AIと生成AIは似ていても役割が少し違います。AIは分析・判断・予測が得意で、生成AIは新しいコンテンツを生み出すのが得意です。今後は両方の強みを組み合わせた「スーパーAI」が登場していくでしょう。

AIの活用で社会は便利になりますが、リスクや課題もあります。正しい知識と冷静な判断力を持ってAIと向き合うことが、皆さんの未来にとって非常に大切です。

コメント