はじめに

AIが文章や画像を自動で作る時代が到来し、誰でも手軽に高品質なコンテンツを生み出せるようになりました。しかし、便利さの裏で「この文章、本当に人が書いたの?」という疑問も増えています。そんなときに活躍するのが「生成AIチェッカー」。この記事では、その仕組みや使い方、実際の活用例まで、高校生にもわかるようにやさしく解説していきます。

1.生成AIチェッカーってなに?

生成AIチェッカーは、ChatGPTのようなAIが作成した文章や画像を、人が作ったものかどうかを見分けるツールです。

最近では、ニュース記事、商品レビュー、SNS投稿、学校のレポートなどもAIで作れるようになり、「人が書いたもの」と「AIが書いたもの」の境目が分かりにくくなってきました。

AIが作った情報の中には、間違いやフェイクが含まれていることもあり、それが広がるとトラブルにつながります。だからこそ、「この文章は本当に人が書いたのか?」と気になったときに、確認できる仕組みが必要です。それを助けてくれるのが、生成AIチェッカーです。

2.どうやって見分けるの?

生成AIチェッカーは、以下のような特徴からAIが作ったかどうかを判断します。

・話の流れがぎこちない、途中で話が飛ぶ

・同じ表現や言葉の繰り返しが多い

・文法が正しすぎて逆に不自然(例:「私は私の好きな映画を見ました。」)

・文の長さやリズムが一定で機械的

・人間とAIの文章の違いを学習したAIモデルで分類する

・AIが入れた目に見えない「透かし」を探す技術を使う

これらの要素を組み合わせて、AIが作った可能性を判定してくれるのです。

3.代表的なツールとその特徴

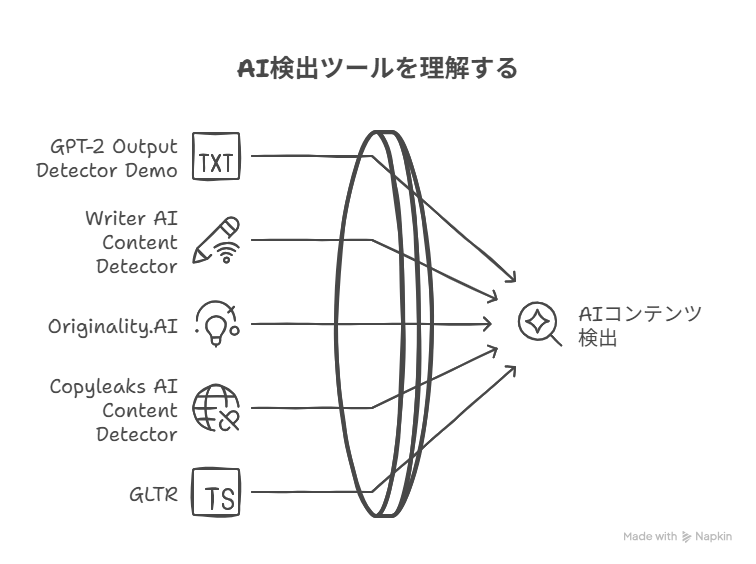

生成AIチェッカーは、さまざまな機関や企業によって開発されています。以下のツールはよく知られたものです。

・GPT-2 Output Detector Demo(OpenAI提供の簡易ツール)

・Writer AI Content Detector(文章作成支援サービスとの連携)

・Originality.AI(SEO対策やWebライター向け)

・Copyleaks AI Content Detector(多言語対応の高機能ツール)

・GLTR(文章を色で分析する視覚的な検出ツール)

ツールごとに対応できるAIの種類や精度が異なるため、「何に使うのか」「どれくらい正確に判定してほしいのか」を考えて選びましょう。

4.判定の精度とその限界

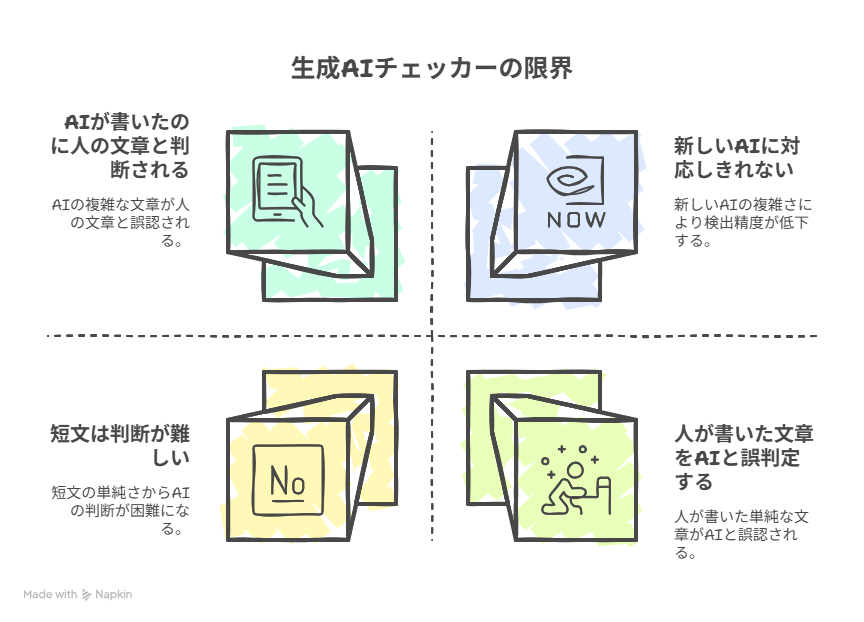

生成AIチェッカーは便利ですが、100%の精度ではありません。以下のような限界があります。

・新しいAIに対応しきれないことがある

・人が書いた文章をAIと誤判定する(偽陽性)

・AIが書いたのに人の文章と判断される(偽陰性)

・短文は判断が難しい

・AIの文章を人が手直しすると見分けにくい

・わざとAIらしさを隠す工夫には対応しきれない

つまり、チェッカーの判定結果は「目安」として考え、最終的な判断は人の目で行うことが大切です。

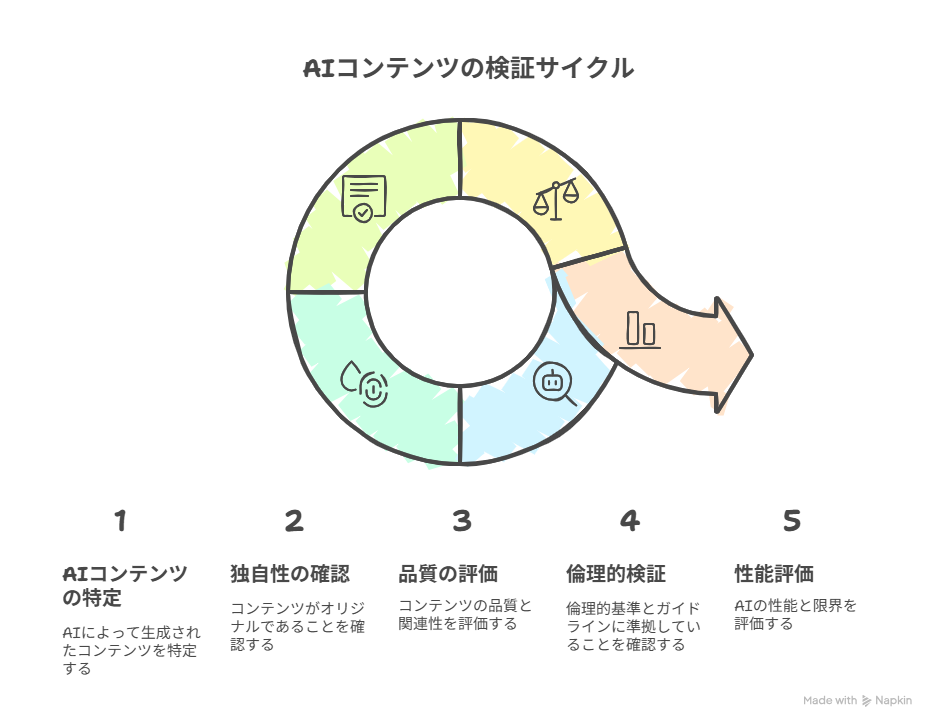

5.実際にどんな場面で使われている?

生成AIチェッカーは、さまざまな分野で使われています。

・【学校】レポートや作文がAIによって作られていないかの確認

・【メディア】フェイクニュースや自動生成記事のチェック

・【ブログやSEO対策】独自性や品質の確認

・【研究】AIの性能評価や倫理的検証

・【採用活動】エントリーシートがAIで書かれていないかの確認

このように、教育、メディア、ビジネス、研究の各分野で重要な役割を果たしています。

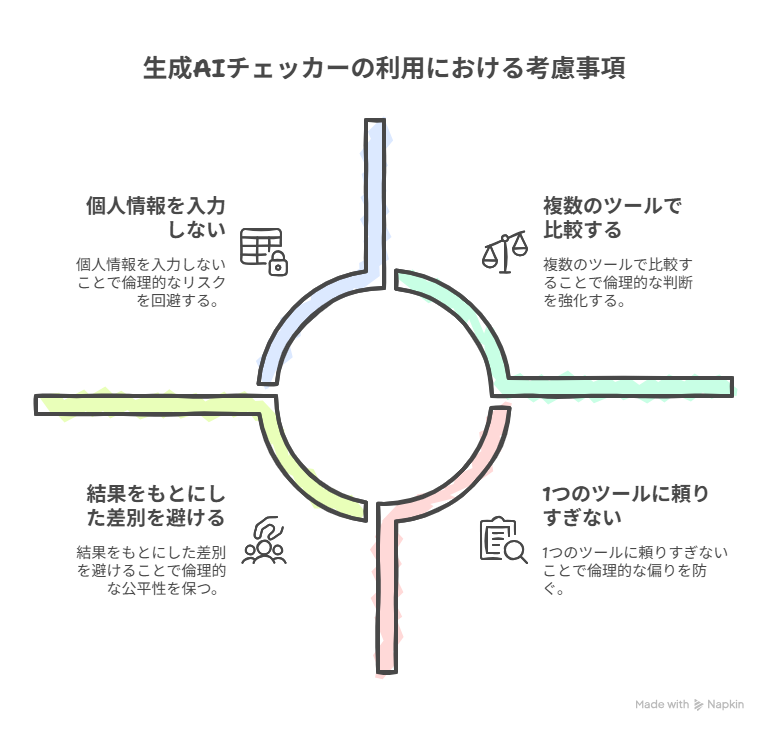

6.使うときの注意点

生成AIチェッカーを使うときは、次のポイントに注意しましょう。

・1つのツールだけに頼りすぎない

・複数のツールで比較して判断する(精度や基準が異なるため)

・文章の内容や文脈も考慮する

・個人情報や重要な内容を入力しない

・結果をもとにした不当な判断や差別を避ける

あくまで補助ツールであり、使い方次第でトラブルの原因にもなるため、丁寧な運用が求められます。

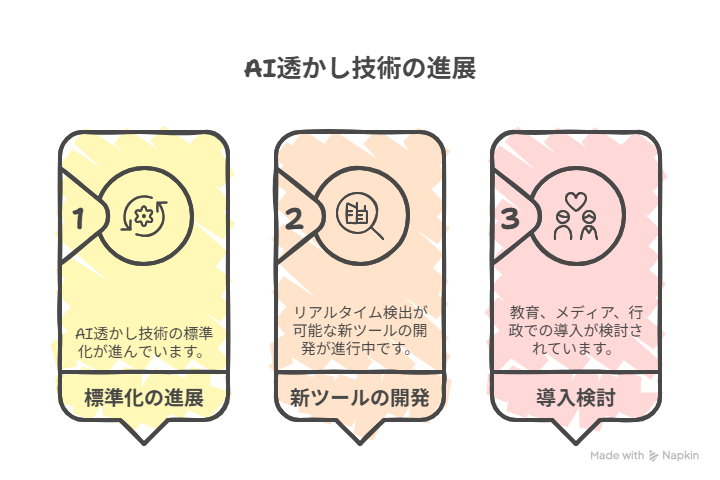

7.今後の展望と社会への影響

生成AIの技術は進化を続けています。それに合わせて、チェッカーもより高性能になる必要があります。

・AIによる「透かし」技術の標準化が進んでいる

・リアルタイム検出が可能な新ツールの開発も進行中

・教育やメディア、行政でも導入が検討されている

・たとえば、学校教育での使い方やメディアの活用ルールに関する法律やガイドラインも整備されつつあります

これからは「どこまでがAIで、どこからが人なのか」を意識することがますます重要になります。AIと上手につきあうためにも、生成AIチェッカーの活用は欠かせない存在になっていくでしょう。

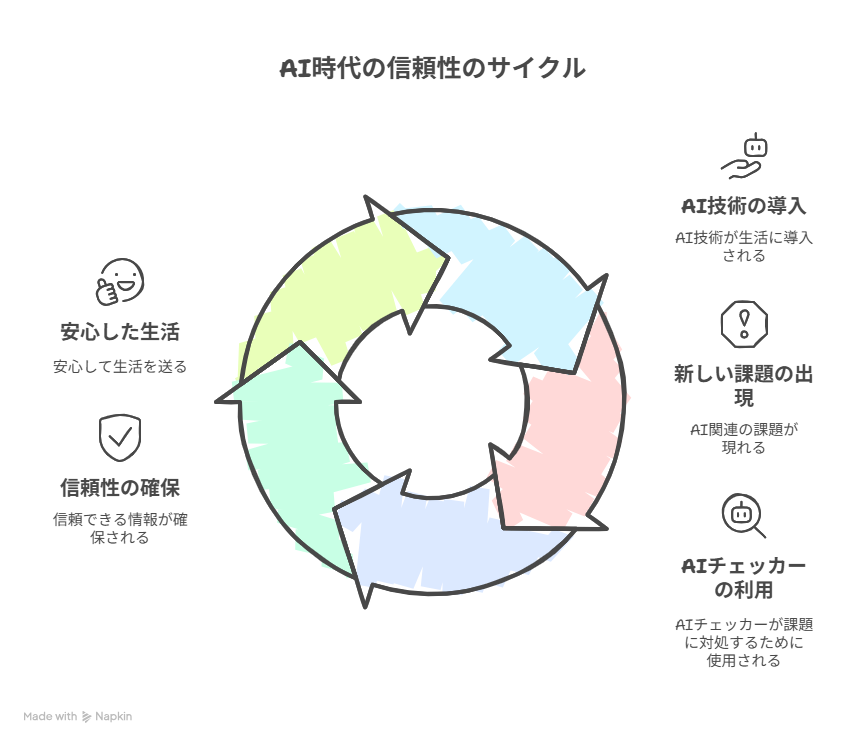

おわりに

AI技術は私たちの生活を便利にする一方で、新しい課題も生み出しています。生成AIチェッカーは、その中でも「信頼できる情報を見極める」ための大切なツールです。正しく使い、これからの時代を安心して生きていくための一歩にしましょう。

【関連リンク】

コメント