はじめに

AI(人工知能)は、今や私たちの身の回りでどんどん使われるようになっています。特に「生成AI」と呼ばれるものは、文章や画像、音楽などを自動で作ってくれるすごい技術です。この記事では、その生成AIを安心して使うための「ガイドライン」について、わかりやすく説明します。

1.生成AIガイドラインって何?

-

生成AIとは、たとえばChatGPTのように、質問に答えたり、文章や画像、音楽などを自動で生成したりする人工知能(AI)のことを指します。最近は学校や会社でもよく使われるようになってきました。でも、AIはとても便利な反面、うまく使わないとトラブルのもとにもなります。

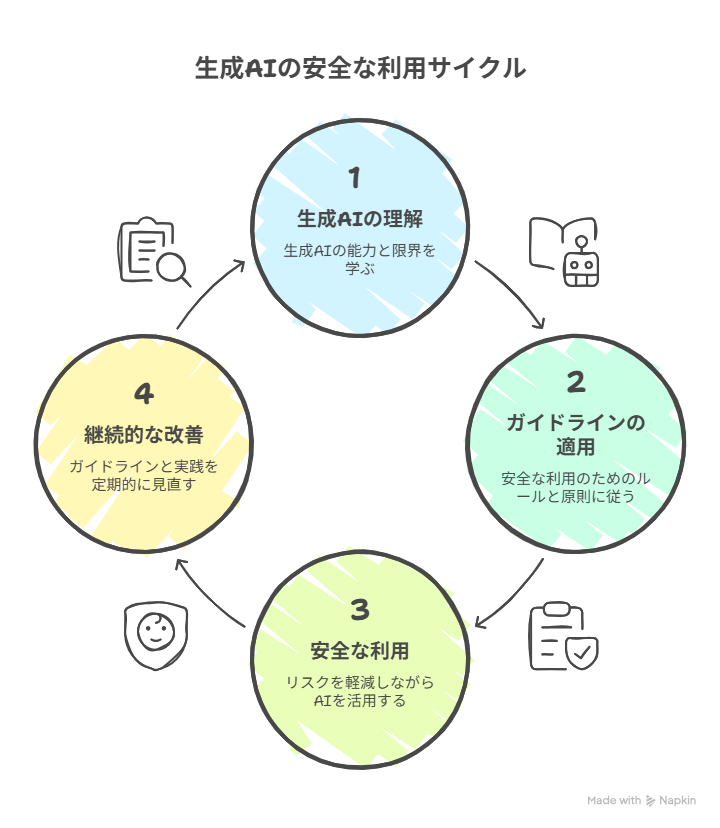

そこで、みんなが安心してAIを使えるようにするために作られているのが「生成AIガイドライン」です。これは、AIを安全に、そして正しく使うためのルールや考え方をまとめたものです。たとえば、「人の個人情報を入力しない」「著作権を守る」といったことが書かれています。

2.日本ではどこがガイドラインを作っているの?

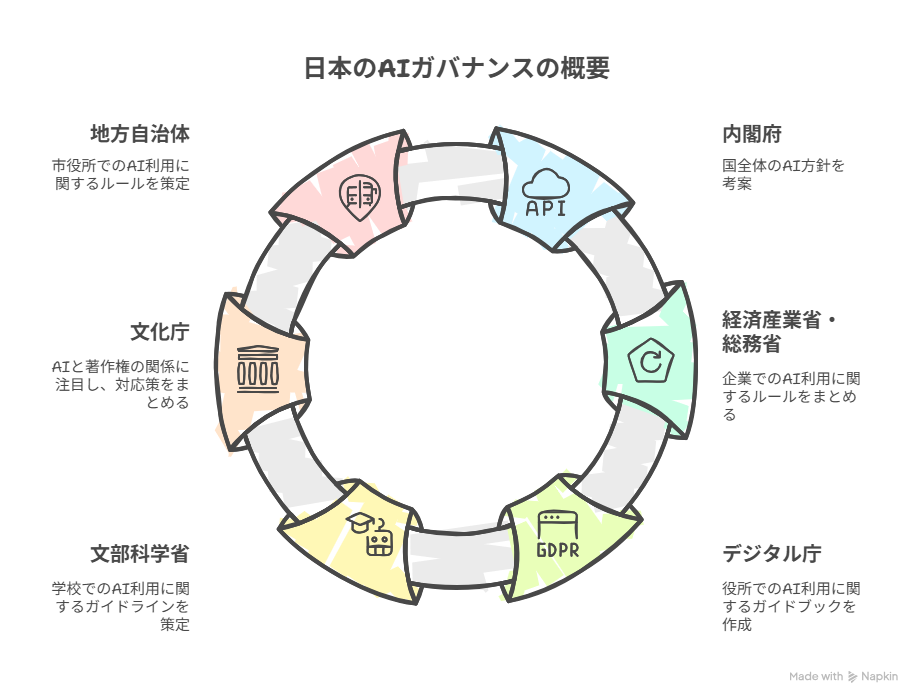

今の日本では、いろんな団体がそれぞれの立場から生成AIに関するルールを出しています。主なところは次のとおりです。

・内閣府:国としての全体的なAI方針を考えています。

・経済産業省・総務省:企業でAIを使うときのルールをまとめています。

・デジタル庁:役所などでAIを使うときの注意点をガイドブックにしています。

・文部科学省:学校の先生や生徒がAIをどう使うかを示すガイドラインを作っています。

・文化庁:AIと著作権の関係に注目し、どう対応するかをまとめています。

・地方自治体(たとえば東京都):市役所などで職員がAIを使うときのルールを出しています。

それぞれの分野に合わせて、必要なルールが作られているんですね。

3.ガイドラインで共通して大事にされていること

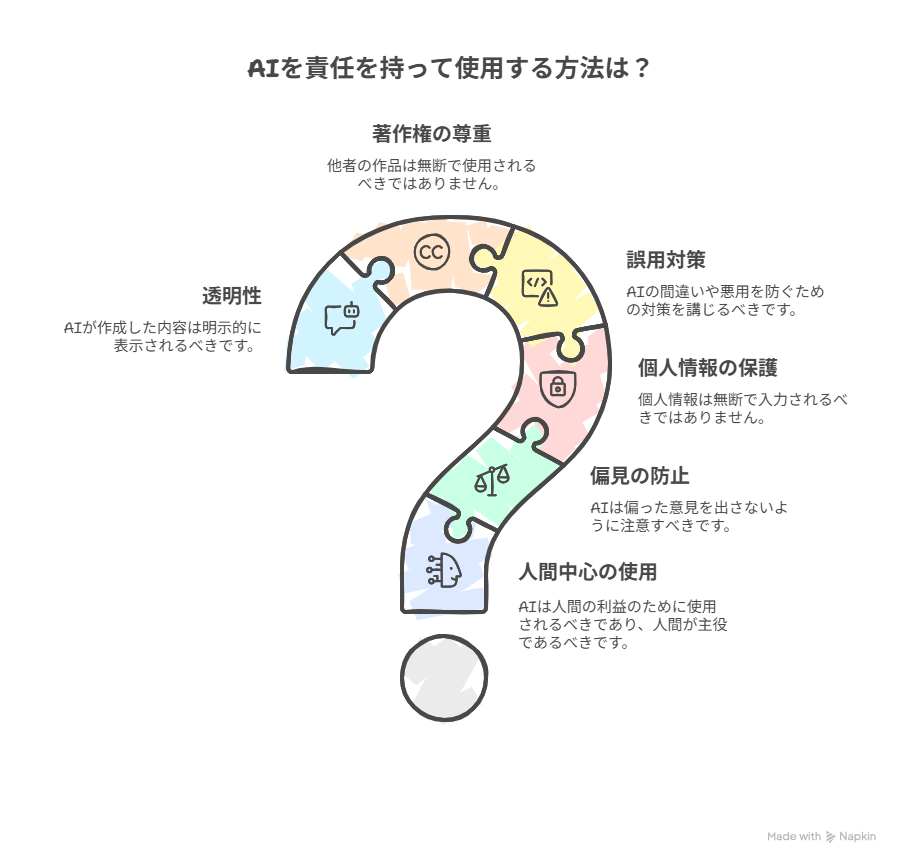

たくさんのガイドラインがありますが、どれにも共通して書かれている重要なポイントがあります。

・AIは人の役に立つために使うこと(人間が主役であること)

・AIが偏った意見を出さないように気をつけること

・名前や住所などの個人情報は勝手に入力しないこと

・AIの間違いや悪用を防ぐための工夫をすること

・誰かの作品(文章や絵など)を勝手に使わないこと

・AIが作った内容であることをわかりやすく伝えること

たとえば、ネットでAIが作った画像を投稿するとき、「これはAIで作りました」と説明を書くといったことも、このガイドラインの一部です。

4.学校や会社ではどう使っているの?

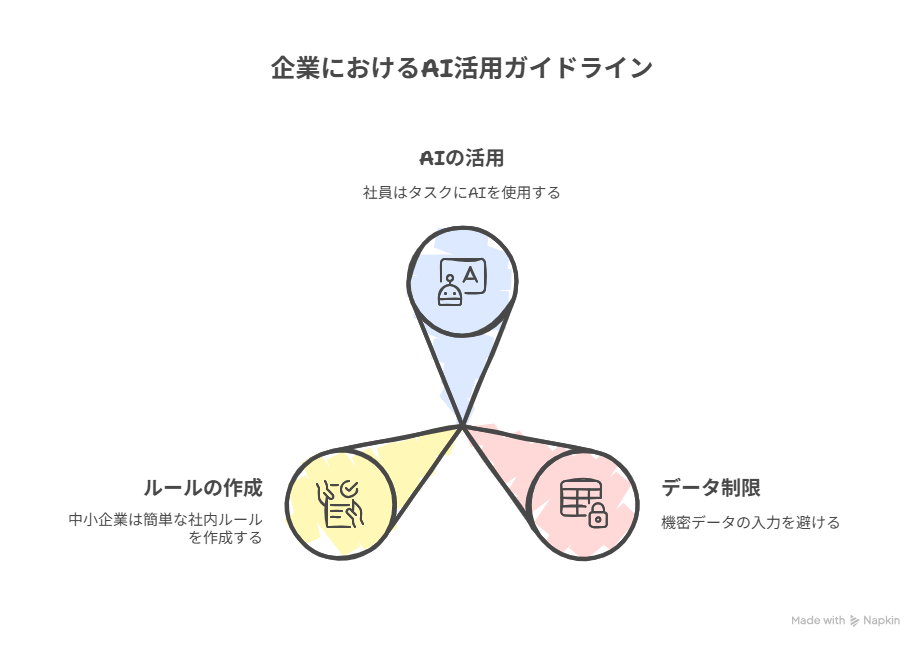

企業では、ガイドラインに従ってAIを活用しています。社員がAIを使ってメールを作ったり、報告書を書くのに使ったりしています。ただし、機密情報(会社の秘密)やお客さんの情報は入力しないようにしています。特に中小企業では、JDLA(日本ディープラーニング協会)などのテンプレートをもとに、社内用の簡単なルールを作って対応しています。

学校でも、文部科学省のガイドラインに従ってAIが活用されています。たとえば、AIを使ってレポートのアイデアを出したり、英語の練習に使ったりしています。でも、AIが出した答えをそのまま提出するのはダメです。先生たちも、どこまで使ってよいかをちゃんと考えながら、生徒に教えています。最近は、AIの使い方を学ぶ授業も広がってきており、パイロット校という試験的に導入する学校もあります。

5.日本と海外の違いってなに?

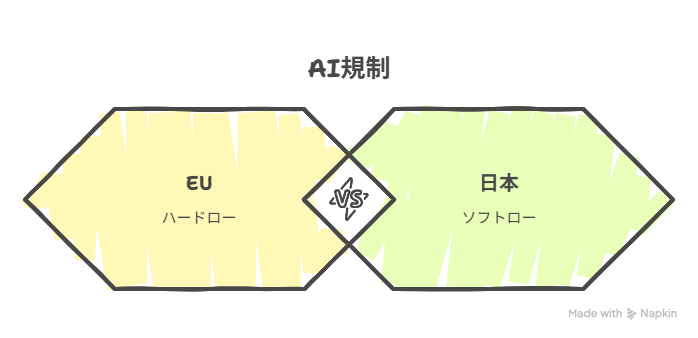

日本のガイドラインは、どちらかというと「ゆるやかなルール(ソフトロー)」です。つまり、「守るのが望ましい」という形で、企業や学校が自分たちで判断できるようになっています。

一方、ヨーロッパ(特にEU)では「ハードロー」と呼ばれる法律でAIの使い方をしっかり決めています。たとえば「EU AI法」は、AIをリスクの高さによって分類し、特に高リスクのAIには厳しい規則や義務を課しています。違反した場合には高額な罰金が科されることもあります。日本は、「イノベーション(新しいことへの挑戦)」を止めずに、でも安全には気をつけるというバランスをとろうとしています。

また、日本はG7という国際的なグループでもAIについてのルールづくりに積極的に参加していて、世界的なAIガバナンスにも関わっています。

6.今の日本が抱えている課題とは?

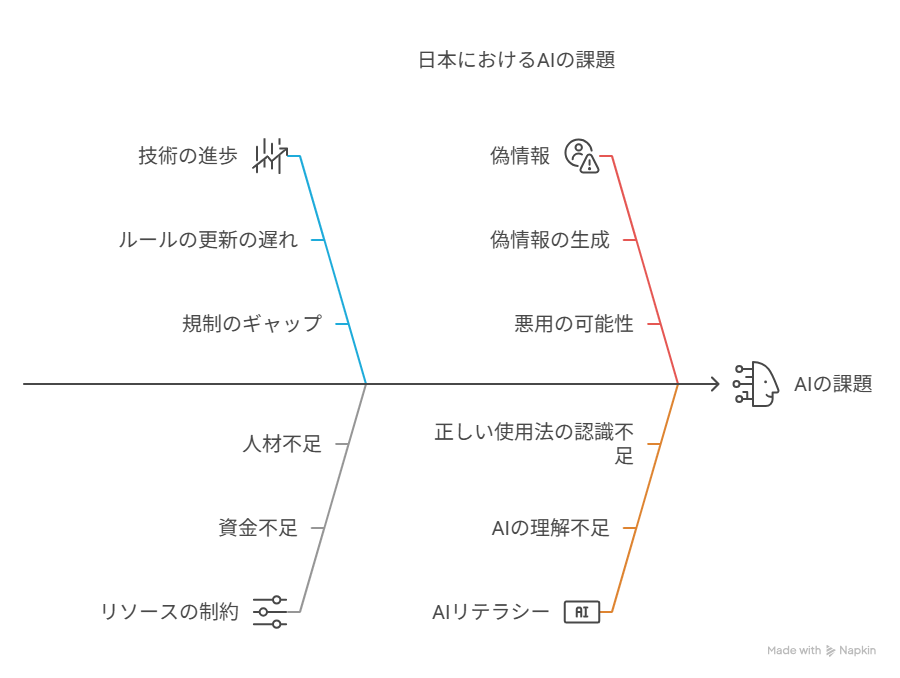

日本では、まだいろんな課題があります。

・AIの進歩が早すぎて、ルールの更新が間に合わないこと

・中小企業がAIに対応するための人材やお金が足りないこと

・偽の情報を作るAIや、悪意のある使い方をするAIへの対策が弱いこと

・多くの人がAIの正しい使い方を知らない(AIリテラシーの不足)こと

これからは、AIの教育をもっと広めたり、企業や自治体が安心してAIを使えるようにサポート体制を整えたりすることが大事になります。

まとめ:AIとよりよい未来を築くために

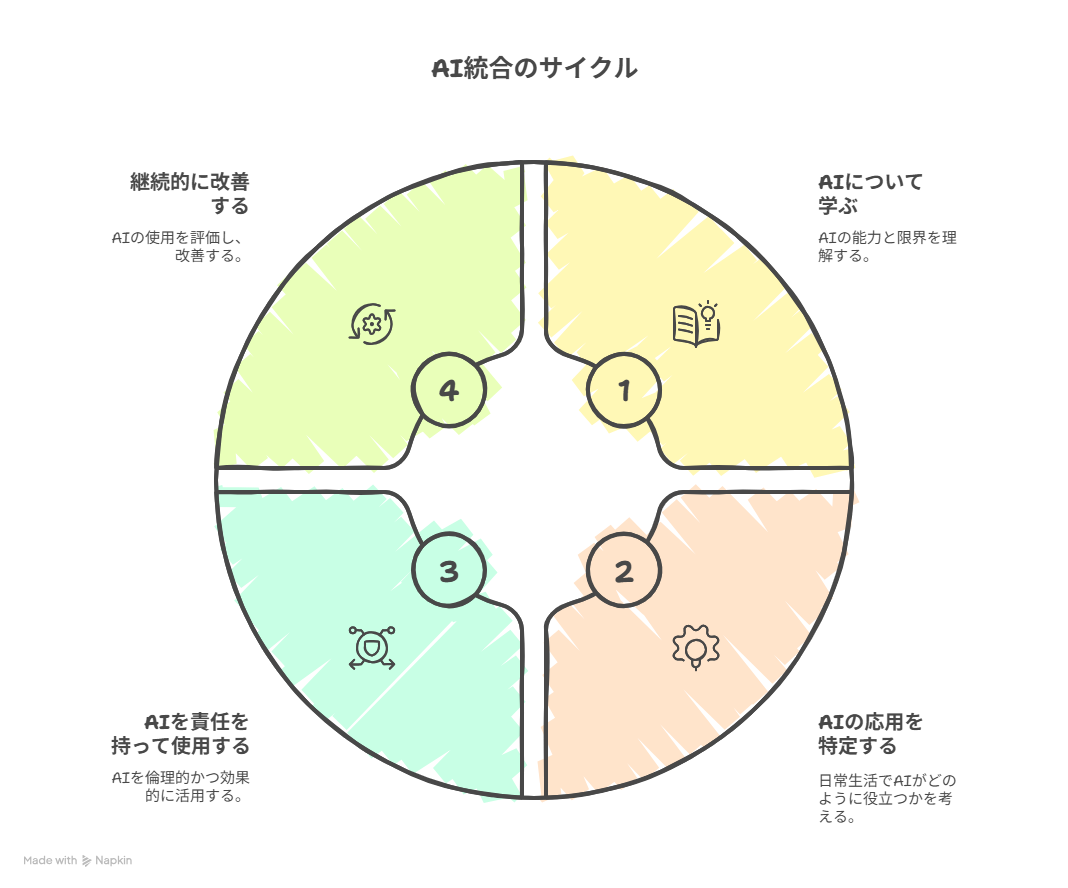

この記事で学んだことを振り返ってみましょう。日本の生成AIガイドラインは、AIを安全に、そして正しく使うためにとても大切なものです。学校や会社、政府などが協力して、それぞれの立場でルールを作っているのは、社会全体がAIとうまく付き合うための大事な一歩です。

AIはこれからの社会に欠かせない存在になります。たとえば、学校ではレポート作成のアイデア出しに使ったり、会社ではメールの下書きや資料づくりのサポートをしてもらったりするなど、私たちの身近な生活の中でも使われ始めています。でも、ただ便利だからといって使いすぎたり、無責任に使ったりすると、思わぬトラブルや問題を引き起こすかもしれません。だからこそ、みんながAIの特徴や注意点をよく理解して、お互いに気をつけながら使っていく必要があります。

これからの未来、AIと一緒に暮らしていくために、まずは「知ること」から始めましょう。そして、自分の生活の中でどのようにAIを活かせるのか、考えてみることが大切です。

関連リンク: AI事業者ガイドライン:https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419001/20240419001.html

デジタル庁 ガイドブック:https://www.digital.go.jp/

文部科学省 教育ガイドライン:https://www.mext.go.jp/

生成AIガイドライン:https://www.jdla.org/policy/generativeai/

コメント