はじめに

本ドキュメントでは、2025年最新版の生成AIランキングと、おすすめツールの選び方について詳しく解説します。生成AIは、文章、画像、音声、コードなどを自動生成する技術であり、日常生活やビジネスにおいてますます重要な役割を果たしています。しかし、選択肢が増える中で、どのツールを選べばよいのか迷う方も多いでしょう。本ガイドを通じて、生成AIの種類や評価基準、具体的なツールのおすすめを紹介し、あなたに最適なAIツールの選び方をサポートします。

1.生成AIランキングとは?なぜ今注目されているのか

生成AIランキングとは、さまざまなAIツールの性能や使いやすさを比較して、どれが優れているかを順位づけしたものです。近年、AIの進化は目覚ましく、文章、画像、音声、コードなどを自動で生成する技術が日常でも活用できるようになりました。たとえば、レポートの下書きやSNS投稿のアイデア出し、イラストの作成まで幅広く活用されています。

その一方で、AIツールの種類が増えたことで「どれを使えばいいのか分からない」と迷う人も増えています。そんな時に役立つのが生成AIランキングです。信頼できる情報をもとに、自分に合ったAIを選ぶ参考になります。

2.生成AIの種類と評価基準

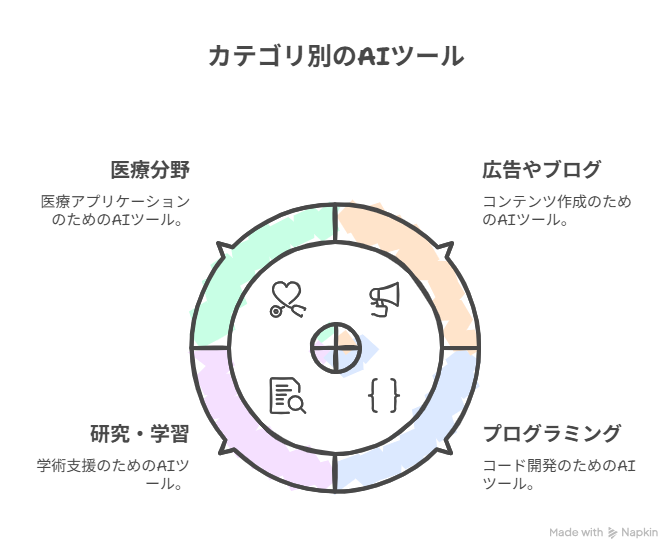

生成AIは、用途によっていくつかのカテゴリに分かれています。

-

文章を作るAI(例:ChatGPT、Claude、Gemini)

-

画像を作るAI(例:Midjourney、DALL-E 3、Stable Diffusion)

-

コードを書くAI(例:GitHub Copilot、TabNine、CodeWhisperer)

-

音声や動画を作るAI(例:ElevenLabs、Runway、Sora)

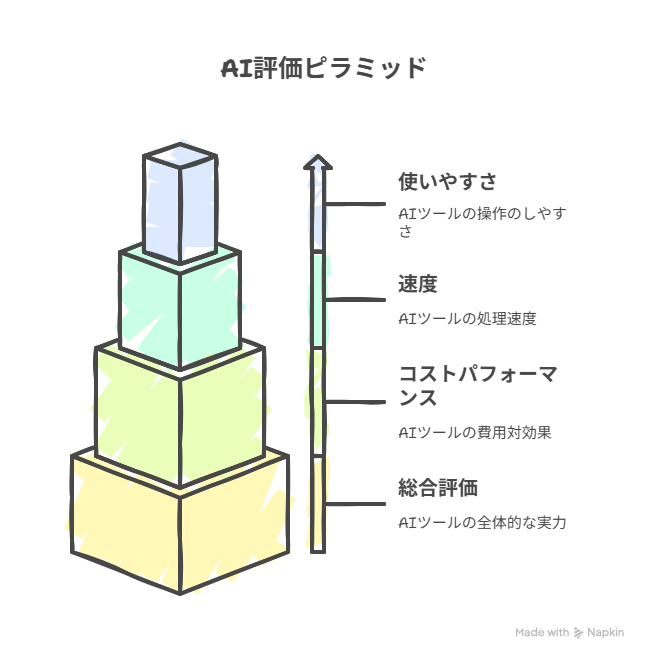

それぞれのAIは、以下のような基準で評価されます。

-

生成される内容の正確さ(精度)

-

文章や画像の自然さや美しさ(品質)

-

ユーザーからの満足度や人気度

-

安全性や有害な出力への対策

-

操作のしやすさ、速度、コストパフォーマンス

これらの基準を総合して、AIの実力が評価されているのです。

3.文章生成AIのおすすめと使いどころ

文章を作るAIは、レポート、ブログ、SNS投稿、ストーリー作成など幅広い場面で活躍します。特におすすめのモデルは以下の通りです。

-

ChatGPT(OpenAI):多用途で使いやすく、対話も得意。初心者にも優しい設計。

-

Claude(Anthropic):長文処理や安全性に強み。丁寧な出力が特徴です。

-

Gemini(Google):最新情報に強く、マルチモーダル(画像や音声)にも対応。

目的が決まっているなら、特化型AIも便利です。

-

Catchy、Jasper:マーケティング用コピーやSNS投稿に強い。

-

ELYZA、SAKUBUN:日本語に特化し、作文や日本語レポートの作成に最適。

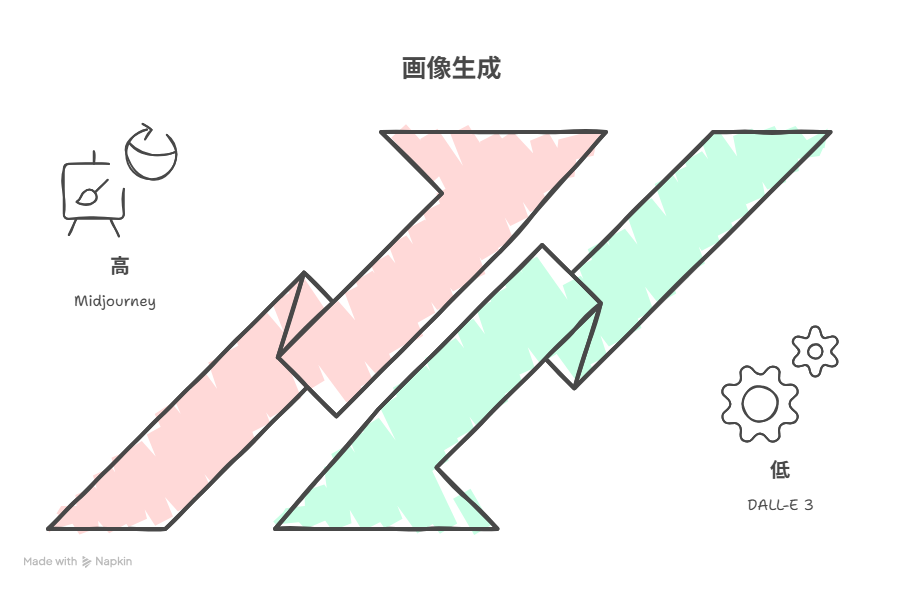

4.画像生成AIの注目モデルと選び方

画像生成AIは、テキストからイラストや写真のような画像を作ってくれる便利なツールです。デザイン、資料作成、SNS投稿などに役立ちます。

-

Midjourney:アート性の高いビジュアルが得意。幻想的なイラストに向いています。

-

DALL-E 3(OpenAI):プロンプトに忠実な出力で、ChatGPTとの連携も可能。

-

Stable Diffusion:オープンソースでカスタマイズ性が高く、自由度の高い操作が可能。

商用利用したい場合は、Adobe Fireflyが安心です。初心者には、Canva AIのようにデザイン機能と一体化したツールが使いやすくおすすめです。

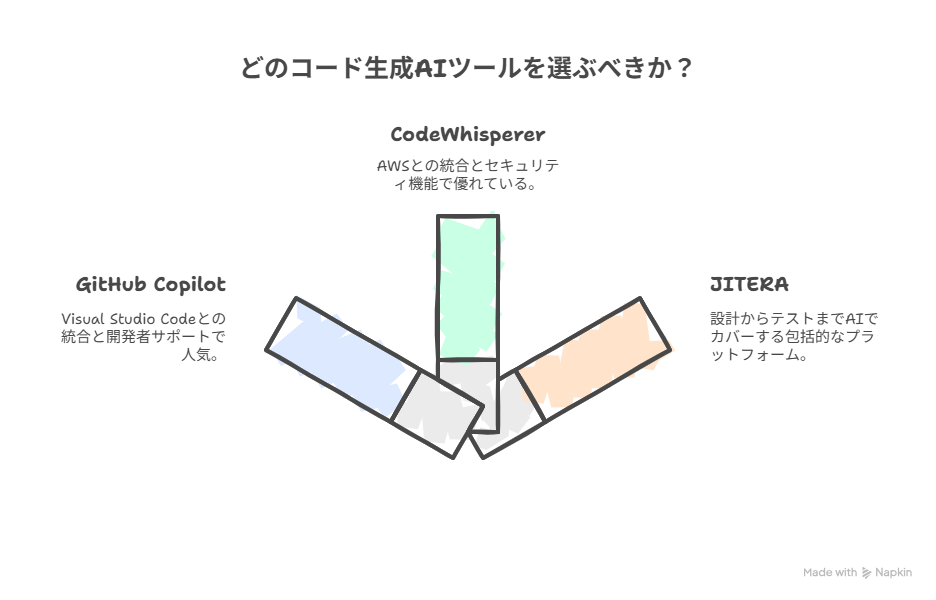

5.コード生成AIで作業効率アップ

プログラミングに使える生成AIは、コード補完、自動生成、バグ修正などを支援してくれます。以下は特に注目されているツールです。

-

GitHub Copilot:Visual Studio Codeなどと連携し、開発者のサポートツールとして人気。

-

CodeWhisperer(Amazon):AWSとの相性抜群で、セキュリティ機能も強化されています。

-

JITERA:設計からテストまでAIでカバーする開発支援プラットフォーム。

そのほか、TabNine、Cursor、Codeiumなども使いやすく、無料で試せる点が魅力です。

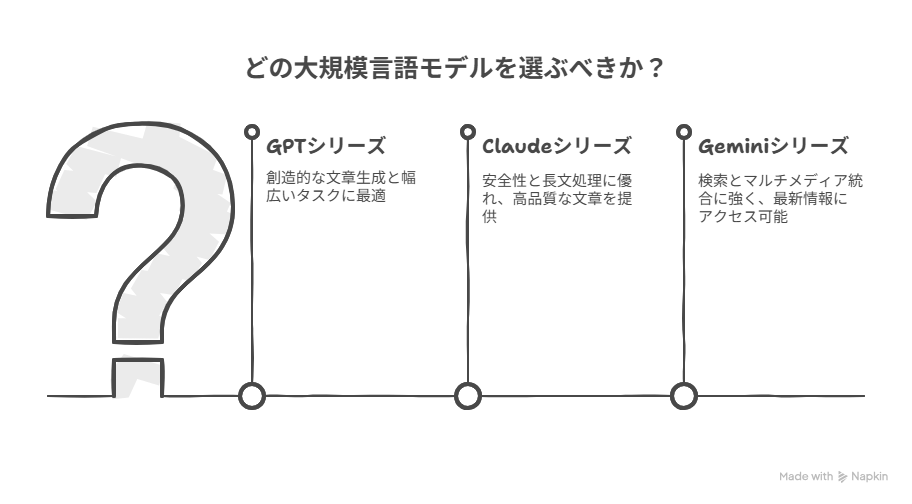

6.ChatGPT、Claude、Geminiの違いとは?

人気の大規模言語モデル(LLM)である3つのモデルは、それぞれ異なる強みを持っています。

-

GPTシリーズ(ChatGPT):幅広いタスクに対応できる万能型。創造的な文章生成にも優れています。

-

Claudeシリーズ:安全性が高く、長文やコードの処理が得意。文章の質も高く丁寧。

-

Geminiシリーズ:検索や画像・音声との統合が得意で、最新情報にも強い。

用途によって選び方を変えると、より効率よく活用できます。

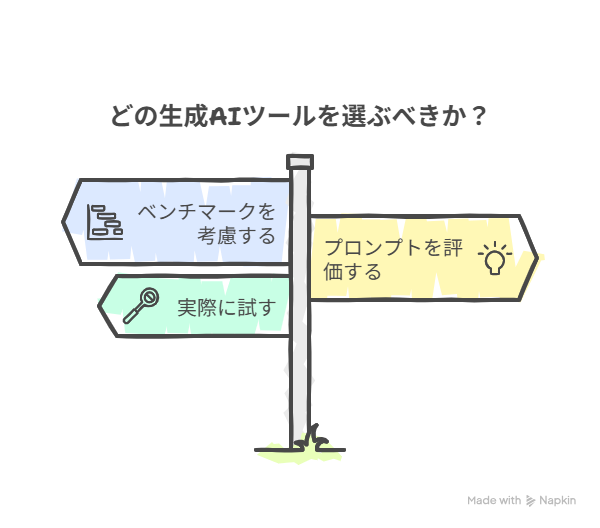

7.ランキングを見るときの注意点

AIランキングは参考になりますが、盲目的に信じるのは避けましょう。

-

ベンチマークの種類や評価方法によって結果は変わる

-

同じAIでも使い方やプロンプトによって性能が変わる

-

実際に使ってみて、自分の目的に合っているかを確認するのが一番大事

「1位=ベスト」ではなく、「自分にとってのベスト」を探しましょう。

8.仕事や目的に合わせたAIの選び方

特定の分野や目的があるなら、特化型AIが効果的です。

-

広告やブログ → Catchy、Jasper、Canva AI

-

プログラミング → GitHub Copilot、JITERA、CodeWhisperer

-

研究・学習 → Perplexity(検索支援)、Consensus(論文要約)

-

医療分野 → MedHELM対応AI(カルテ整理や医療対話支援)

自分のやりたいことが明確なら、特化型ツールで効率もアップします。

9.ランキングをうまく活用するポイント

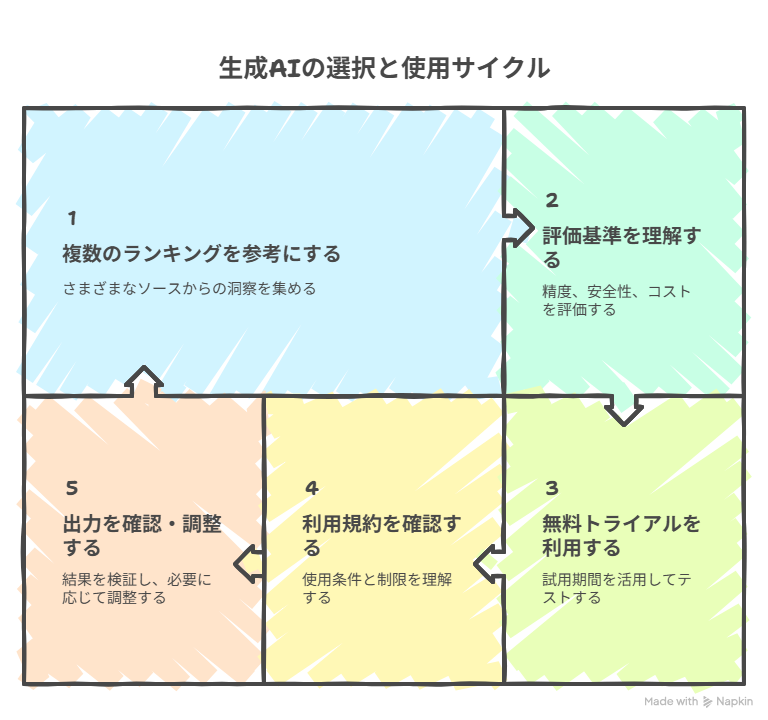

ランキングを活かすには、以下の点に注意しましょう。

-

複数のランキングやレビューを参考にする

-

評価の基準を理解する(精度、安全性、コストなど)

-

無料トライアルがあれば積極的に使ってみる

-

利用規約や商用可否をチェック

-

AIの出力は必ず自分で確認・調整する

10.今後の生成AIはどう進化する?

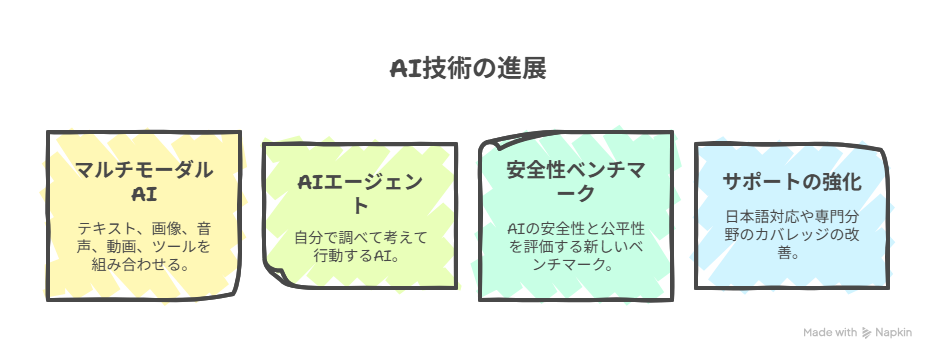

今後の生成AIは、より高度で現実的な使い方に進んでいきます。

-

文章や画像だけでなく、音声・動画・ツール操作を組み合わせた「マルチモーダルAI」の進化

-

「AIエージェント」と呼ばれる、自分で調べて考えて行動するAIの登場

-

安全性や公平性を評価する新しいベンチマーク(例:HELM、AgentBench)

-

日本語対応や専門分野(医療・法務など)への対応強化

AIを選ぶときは、性能の高さだけでなく、信頼性や使いやすさ、費用、そして自分の目的に本当に合っているかを重視することが重要です。

まとめ

生成AIの世界はますます広がり、選択肢も増えています。「どのAIが一番か」ではなく、「自分にとってどれがベストか」という視点でランキングを活用し、安心して楽しくAIを使っていきましょう!

コメント