【はじめに】

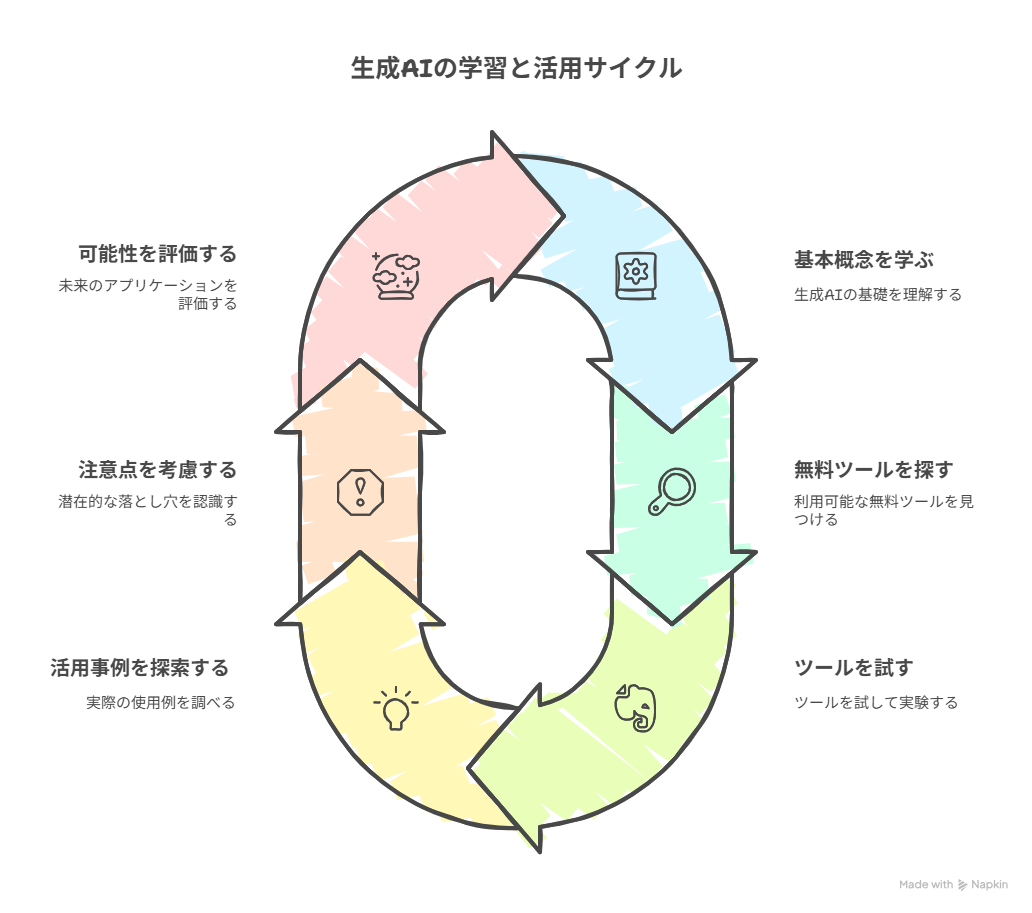

本記事では、生成AIの基本的な概念から、無料で利用できるツールの紹介、実際の活用事例、注意点までを高校生にもわかりやすく解説します。生成AIは、文章、画像、音楽、プログラムコードなどを自動で生成する技術であり、これからの学びや生活に役立つツールとして注目されています。この記事を通じて、生成AIの魅力とその活用方法を理解し、実際に使ってみるきっかけを提供します。

生成AIとは何か、なぜ注目されているのか 最近、AI(人工知能)の技術が急速に進歩しており、その中でも特に注目されているのが「生成AI(せいせいエーアイ)」です。生成AIとは、AIが文章、画像、音楽、動画、プログラムコードなどを自動で作ることができる技術のことをいいます。これまで人間が時間をかけて作っていたものが、AIによってあっという間にできるようになってきたのです。

しかも、今では多くの生成AIツールが「無料」で利用できるようになっています。この記事では、高校生でも理解できるように、生成AIの仕組みや活用方法、注意点などをやさしく解説していきます。これからの学びや生活に役立つ情報をたっぷり紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください!

1.生成AIってなに?かんたんに説明!

生成AIとは、AIが新しいものを「作る」ことができる技術のことです。文章を自動で書いたり、イラストを描いたり、音楽を作ったり、簡単なアプリを開発したりすることが可能です。

以前のAIは「データを整理する」「パターンを見つける」といった作業が得意でしたが、生成AIは「新しく創り出す」ことに特化しています。たとえば、ChatGPTというAIは質問に対して自然な文章で返答してくれますし、「海辺の夕焼けを描いて」といった命令で画像を生成するAIもあります。

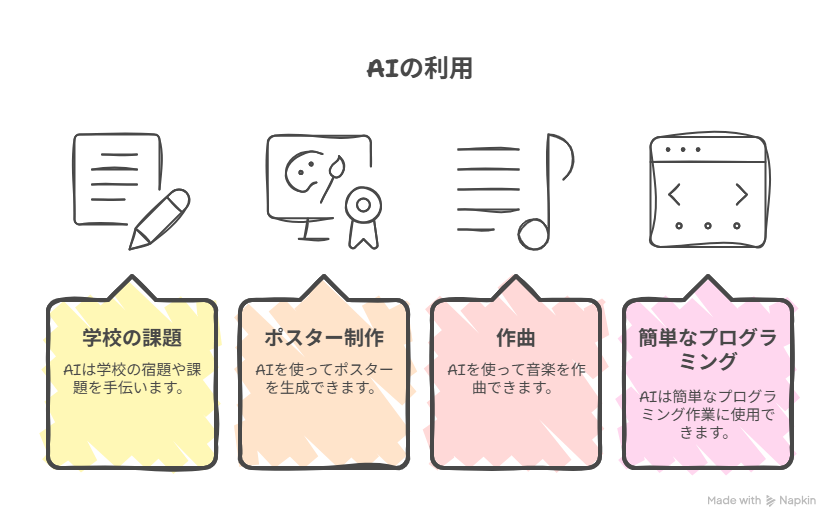

最近では、学校の課題、ポスター制作、作曲、簡単なプログラミングまで、さまざまな場面で使われるようになっています。創作活動がより身近で手軽になってきました。

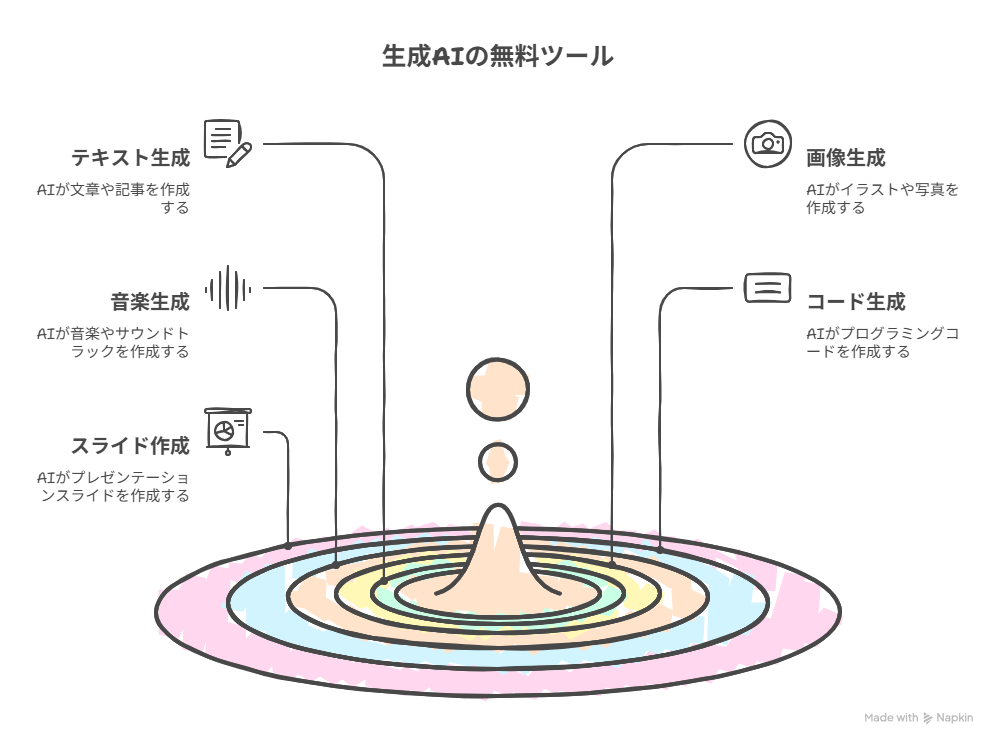

2.無料で使える生成AIのおすすめツール

生成AIにはいろいろな種類があり、それぞれ得意分野が違います。以下に、ジャンル別におすすめの無料ツールを紹介します。

●テキスト生成AI(文章を書く)

-

ChatGPT(GPT-4o)

-

Gemini(Google)

-

Claude(Anthropic)

-

Copilot(Microsoft)

-

Perplexity AI

●画像生成AI(イラストや写真を作る)

-

Bing Image Creator

-

Stable Diffusion Online

-

Adobe Firefly

-

Canva

●音楽・音声生成AI(BGMやナレーション)

-

Suno AI

-

CREEVO

-

Soundraw

-

Vidnoz 作曲

●コード生成AI(プログラミング支援)

-

GitHub Copilot(学生は無料)

-

Codeium

-

Tabnine

-

Amazon CodeWhisperer

●スライド・資料作成AI(プレゼン支援)

-

Gamma

-

Tome

-

SlidesGPT

-

Notion AI

-

MiriCanvas

これらのツールは、ほとんどが無料プランを提供しており、登録するだけで手軽に使い始めることができます。特にChatGPTやBing Image Creatorは、初心者にもわかりやすくて人気があります。

3.無料の生成AIを上手に使うためのポイント

生成AIを使いこなすためには、少し工夫が必要です。以下のポイントを意識すると、もっと便利に活用できます。

・目的に合ったAIを選ぶ(例:画像ならCanva、文章ならChatGPT)

・AIへの指示(プロンプト)はなるべく具体的に書く

・出力された内容をよく確認して、自分なりに手直しする

・いくつかのツールを試して、自分に合うものを見つける

また、使い方を解説しているYouTube動画やブログ記事もたくさんあるので、参考にするとスムーズに使えるようになります。

4.実際の活用事例:こんなふうに使っているよ!

実際に多くの人が生成AIをいろいろな場面で使っています。以下に、具体的な活用例を紹介します。

●学生の使い方

-

レポートの下書きを作る

-

英文を翻訳して理解を深める

-

授業の内容を要約して復習

-

読書感想文のアイデアを出す

●趣味で使う人

-

SNSアイコンやヘッダー画像を作成

-

動画のBGMやナレーションを生成

-

自作マンガや小説の構想を整理

●仕事で使う人

-

メールの文例を作る

-

キャッチコピーや宣伝文を考える

-

議事録の要約や整理

-

プレゼン資料のたたき台を作成

●プログラミングに活用する人

-

コードの自動補完や説明

-

エラー原因の特定支援

-

試作品やツールの開発

高校生も、たとえば学校新聞の作成、文化祭のポスター制作、自由研究のサポートなどに活用できます。自分のアイデアをもっと楽しく、もっと形にしやすくなりますよ。

5.無料生成AIを使うときの注意点

便利な生成AIですが、使う際にはいくつか注意が必要です。

・個人情報(名前、住所、学校名など)を入力しない

・生成したものをSNSなどで公開・販売する場合は商用利用OKか確認する

・AIが間違った情報を出すことがあるので、内容はしっかりチェック

・各ツールの利用規約を確認する(著作権や利用範囲など)

また、学校や家庭で利用するときは、保護者や先生とも相談しながらルールを守って使うようにしましょう。

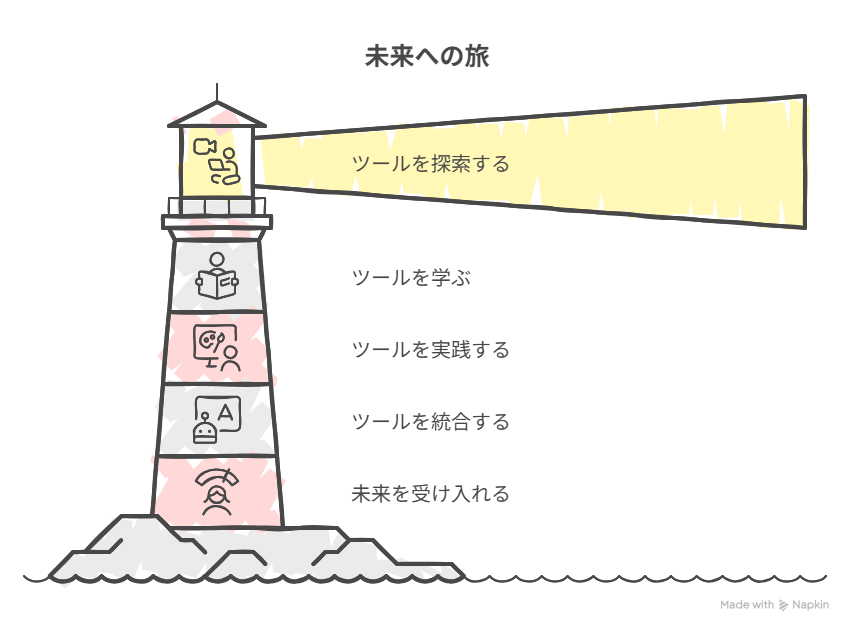

6.これからの未来と生成AIの可能性

生成AIはますます進化していて、最近では「マルチモーダルAI」と呼ばれる、一つのAIで文章、画像、音声、動画などを扱える技術も登場しています。たとえばGPT-4oのように、文字だけでなく音声や画像も理解できるモデルが無料で使えるようになっています。

この先、AIがもっと日常生活にとけこみ、創作や学びの相棒として活躍する時代が来るかもしれません。「AIを使いこなす力」も、新しい時代の大事なスキルのひとつになっていくでしょう。

【まとめ】

生成AIを使えば、文章作成、画像制作、音楽作り、プログラミングなど、さまざまなことがもっと簡単で楽しくなります。無料で始められるツールも多く、自分の創造力を広げる手助けをしてくれます。

高校生の皆さんも、ChatGPTやCanvaなどの使いやすいツールから試してみましょう。ルールを守りながら、楽しんで学びに活かすことで、生成AIがあなたの「新しい相棒」になってくれるはずです。

未来に向けて、今から一歩踏み出してみませんか?

コメント